- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

主题:【原创】Going Solo -- 行者丁

事后调查发现符卡当地的指挥官给了我完全错误的信息。第八十中队根本没有在给我的地点。他们当时在50英里以南,而给我的地点实际上在当时是无人区,也就是西部沙漠里分隔英军和意军前线的一条约半英里宽的条状地带。我后来被告知坠机的熊熊火焰照亮了方圆几英里的沙丘,所以双方的士兵不只目击了我的坠毁,还有随后的爆炸。战壕里的目击者们仔细的观察了事故现场一段时间,双方都知道坠毁的是一家皇家空军的战机,而不是意大利飞机。自然英军,而不是意军对飞机坠毁后还有什么留下来更有兴趣。

火焰熄灭以后沙漠就恢复了黑暗,萨福克团的三个勇敢的士兵组成的侦察小组从我方控制线爬了出来去检查残骸。除了烧焦了的残骸和人体骨骼,他们根本没有指望能够找到任何其他东西,所以看到一个在躺在沙堆上还在喘气的人让他们极为吃惊。

当他们在黑暗中把我翻过来仔细端详的时候,我一定是恢复了知觉,因为我可以清晰的记得他们中的一个人问我怎么样,但是我没有办法回答,然后我听到他们一起嘀咕怎么不用担架把我送回去。

我能记起的下一件事就是很久以后,一个男人的声音大声说他知道我没法看到或者是回应他,但是他觉得有一定可能我可以听到他。那个声音告诉我他是一名医生,我在马特鲁城的地下急救室,他们马上要把我通过铁路送回亚历山大。

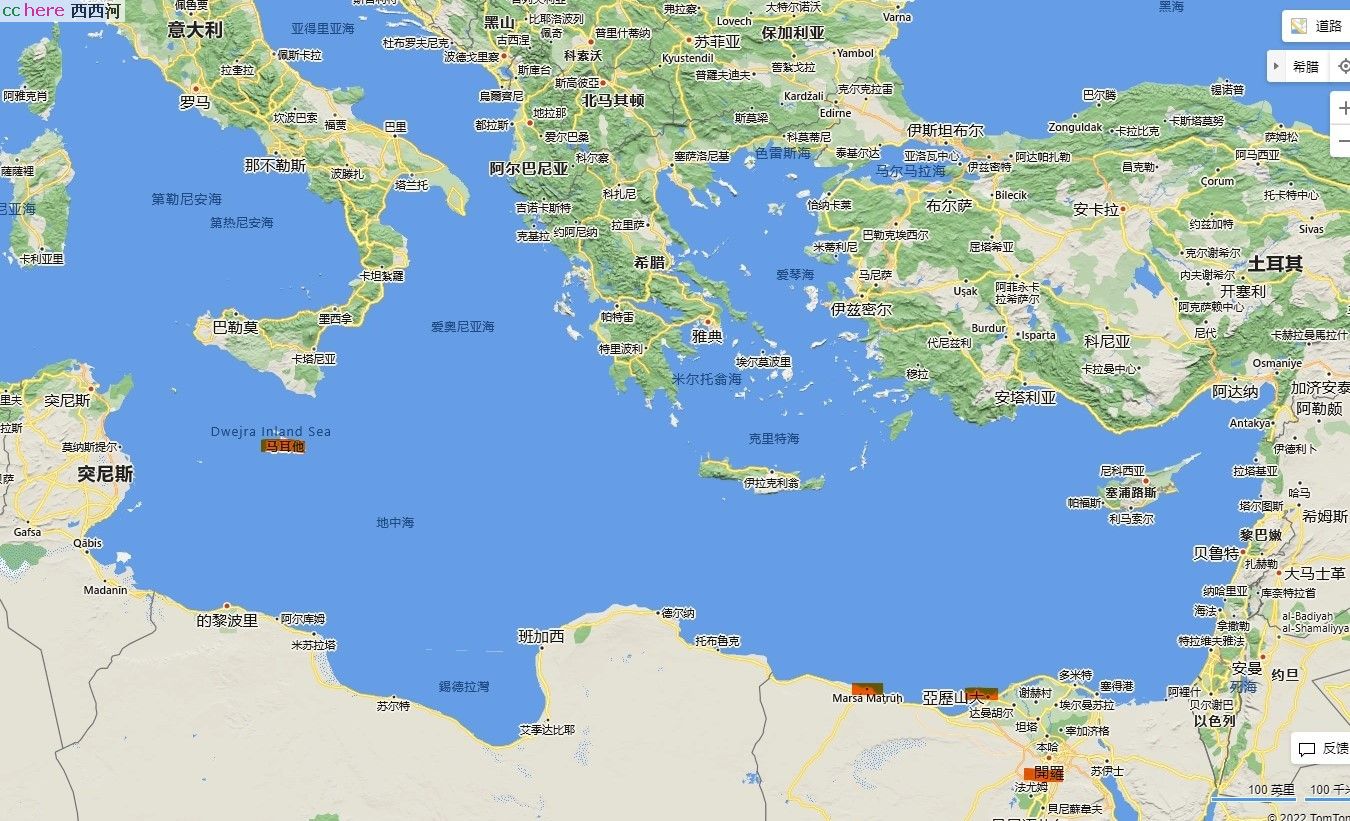

我可以听见并且清楚的理解这件事。我也知道马特鲁到亚历山大有一条铁路。 马特鲁是在亚历山大向西沿着利比亚海岸线250英里处的一座小城,英国军队在这里有一条极为小心保存的,通过沙漠联通两地的铁路线。这条铁路是我们西部沙漠地区前锋部队的生命线,意大利人一直都在轰炸它,但是我们设法维持着它的运行。这条在地中海南岸白色沙滩之间穿行的单线铁路可谓尽人皆知。

在他们把我的担架抬上救护车的时候,我听到我周围充满了其他声音。当车子开始行驶的时候,我上面有个人就开始了嚎叫。每当车子颠簸一下,我上面的人就痛苦的大叫。

然后他们把我转移到火车上,我感到一只手搭在我的肩膀上,一个伦敦东区的声音说:“振作点儿伙计,我们很快就会到亚历山了。”

我记得的下一件事就是当他们把我从火车上抬下来的时候听到的亚历山大火车站巨大的糟杂声,一个女人的声音说,“这是位军官,送去盎格鲁瑞士医院。”

到了医院,我听到担架的轮子在似乎永无终点的长廊里面轻柔的滚动。“暂时把它放在这儿,”响起一位不同女人的声音,“住院之前我们必须检查一下。”

我感到熟练的手指在把头上的绷带解开,“你能听见我说话吗?”手指的主人说。他把我的一只手放在她的手里,“如果你可以听到我跟你说话,就捏一下我的手,”我捏了下他的手,“很好,现在我们知道你会没事的。”

然后他说,“医生,他在这儿,我已经把绷带解下来了,他是清醒的而且有反应。”

我感觉到医生弯下腰,他的脸靠近了我,“你觉得疼吗?”

绷带已经解开,我发觉嘴里可以蹦出一两个字了,“不,不疼,但是我看不见。”

“别担心,”医生说,“你唯一要做的就是安静的躺着,你要不要排尿?”

“是的,”我说。

“我们会帮你的,”他说,“但是不要动,千万不要试图自己做任何事情。”

我相信他们给我插了根导尿管,因为他们在下面做操作时我感觉到有点疼,但是很快膀胱的压力就解除了。

“护士,先用着干绷带。”医生说,“早上我们再做个X光。”

然后我就进了病房,那里有很多其他的人在谈笑风生。我躺在那里打了个盹,感觉不到一点疼痛。过了一会儿,空袭警报开始大叫,高射机枪朝各个方向开始射击。我可以听到不远处有很多炸弹在爆炸。我知道现在是晚上,因为意大利轰炸机一周七天每晚轰炸我们在亚历山大港里停泊的军舰。我平静而困倦地躺在那里听着外面炸弹和高射炮的巨大声响,就好像是戴着耳机听着电台里很远地方的噪声。

(英国埃及方面军的地位仅次于英国本土和印度,下辖三个军区:马特鲁对利比亚方向,开罗控制苏伊士运河,亚历山大港

马特鲁对利比亚意大利方向,后来埃及方面军下辖的第七装甲师在马特鲁组成,诨号沙漠耗子。开罗自然是为了控制苏伊士运河。英国地中海舰队维持着英国和远东地区的联系,在皇家海军中地位超然,从拿破仑战争时母港就是马耳他,二战开始前英国地中海舰队由于担心受到意大利空袭而迁至亚历山大港,这里就成为了意大利的袭击重点。意大利正规战差劲,但是特种部队还是很活跃,曾经驾驶人操于雷潜艇成功偷袭过亚历山大,瘫痪了地中海舰队,堪称意呆利少见的漂亮仗。

沙漠耗子标志

第十突击队偷袭亚历山大军港

我知道早餐到了,因为上早餐的时候整个病房都活跃了起来。明显我什么都吃不了,我整个脑袋都被绷带给蒙住了,只留了呼吸孔。而且我也不想吃,我总是很困。因为有导管插进了我的胳膊里,一只手臂被固定一个板子上,但是我的右胳膊是自由的,还曾经用我的手摸了摸头上的绷带。后来护士说:“我们要把你转移到另外一间房里,那里安静些。”

然后她们把我推到一个单人病房里,之后的一天,两天或三天里,我不知道确切是多久,我在晕晕乎乎的状态下做了各种检查,比如说X光,并且接受了几次手术。唯一记得比较清楚的是在手术室里和医生的一场对话。我知道我在手术室里是因为他们总是告诉我正在把我带到哪里。这次一名医生告诉我,“年轻人,我们将会在你身上使用一种全新的超级麻醉剂,刚刚从国内运过来。”我之前与这位医生交谈过几次。他是一位麻醉师,在我每次手术之前都会用他的听诊器对我的前胸后背检查一番。终我一生我都对各种形式的医疗手段保持着强烈和探索性的兴趣,甚至在我很年轻的那些日子里,我就已经开始向医生们询问许多问题。而这位医生也许是因为我失明的缘故,不厌其烦的把我当做是一个聪明的倾听者来解答。

“这个药叫什么?”

“硫喷妥钠。”

“你们有没有用过?”

“我个人从来没有用过,”他说,“但是据说在国内作为麻醉剂取得了巨大的成功。它起效快且舒适。”

我可以感觉到这里有不少其他的人,有男有女,踩着他们的橡胶鞋,在手术室里沉默地走来走去。我还可以听到各种仪器被举起来放下去的叮当作响和低声的交谈。自从我失明之后,我的嗅觉和听觉就变得非常灵敏,并且形成了一个下意识的习惯,就是把各种声音和气味转化成为脑子中的彩色图像。我现在就在把手术室里的图像画出来,各种戴着白色口罩身穿绿色手术服的医护们像牧师一样严肃地忙着他们各自手上的活,我在想,那个要做各种操作的重要人物-主刀医生-在哪里。

我的脸上要动一个大手术,并且动手术的主刀战前是个哈雷街上著名的整容外科医生,但他现在是海军的军医中校。一名护士早上告诉我他在哈雷街上工作的情况。“你就放心吧,”护士说,“他是个创造奇迹的人,并且全部都是免费的,像你要做的手术平时可要500个几尼呢。”(英国旧式的金币单位,相当于当时1.05个英镑)

“你是说这是你们头一次使用这种麻醉剂?”我问麻醉师。

这次他没有直接回答我。“你会爱上他的,”他说,“唰一下你就过去了。不像其他的麻醉剂,你甚至不会感觉到你在失去知觉,现在我们要开始了,你会感觉到手背有一点刺痛。”

我感觉到针管扎入左手上面的静脉里,我躺在那里等待着唰一下昏过去的时刻。

我不害怕,我从来没有害怕过医生或者是麻醉手术。直到今天经过了大约16场身体各处的手术,我仍然全然信任所有的,或者说几乎所有的医生。

我躺在那里等啊等,什么也没有发生。脸上的绷带已经去除了,但是我的眼睛由于脸上的瘀伤仍然无法睁开。一位医生告诉我,我的眼睛有可能根本没有受伤。对于他的话我有点怀疑,我感觉我的眼睛似乎是永久失明了。当我独自躺在那间安静而黑暗的屋子里的时候,周围无论多么微小的声音,都好像变得有两倍那么响,我有足够的时间去思考完全失明对我的将来意味着什么。有趣的是我并不害怕,这个想法甚至没有让我垂头丧气。在一个战火肆虐的世界里,在狭小的飞机里上下翻飞,坠毁,爆炸,失明,甚至丧命这件事,对我来说已经不重要了。我已经开始意识到在一个炸弹如雨一样落下,子弹从身旁不断掠过的状况下,唯一可以保持正常身心的办法就是尽可能接受危险和所有的结局。抱怨和咒骂无济于事。

医生试图安慰我,“当你有这么严重的挫伤和淤血,你必须要等你眼部附近的血肿清理干净。坚持住给你自己一个机会,等到你的眼皮可以打开。”

由于目前我的眼睑没办法打开,我希望麻醉师不会误认为他著名的麻醉药已经起效而让我昏迷了。我不想让他们在我还没有被麻醉之前就开始手术。

我说: “我还醒着呢。”

“我知道。”他说。

“怎么回事儿?”我听到另外一个人的声音,“没有用吗?”这个声音我知道是那个著名的哈雷街上的主刀医师说的。

“看起来没有任何作用。”我的麻醉师说。

“给他加量。”

“在做了,在做了。”麻醉师回答。我觉得我察觉到了他的声音里有一点点急躁。

“伦敦那边说这是自从氯仿以来最伟大的发现。”主刀医师说,“我亲眼看到过报告,马修写的。10秒钟,上面说,病人就昏过去了。告诉病人数到10,然后他数到8就好了。报告上是这么说的。”

“眼前这位可以数到100了。”麻醉师说。

他们好像是完全没当我这个病人在他们眼前,如果他们能够闭嘴,我会高兴一点点。

“我们不能等上一整天啊。”主刀医师说,现在轮到他不耐烦了。但是我可不想我的主刀医师在给我脸上做一场精细手术之前变得不耐烦。一天前他来到我的病房检查了我的状况后说: “我们可不能让你以后就这副样子,不是吗?”

这话让我烦躁,这话会让任何人烦躁的。“哪副样子?”我问。

“我会给你做一个漂亮的鼻子,”他在我的肩膀上拍了两下,“当你可以睁眼之后,你希望看到一个帅哥,不是吗。你在影院里见过鲁道夫华伦天奴吗?”

“见过,”我说。

“我会把你的鼻子照他来整,”他说,“护士,你觉得鲁道夫华伦天奴怎么样?”

“超帅,”护士回答。

在手术室里那个同样的医生现在对麻醉师说:“我要是你的话,就不用那个药了。我们确实不能再等了,今天早上我的单子里还有4台手术呢。”

“得勒,”麻醉师爽快回应,“把笑气给我。”

我感到橡胶面罩放在了我的鼻子和嘴上,很快我就感觉到有血红色的圈圈就像巨大的飞轮不断的转啊转啊,然后炸开来我就什么也不知道了。

(其实英国这个战场救护和事后处理在当时算世界先进水平了,真不知道在青霉素和麻醉广泛应用前要遭多大罪)

地中湖

- 相关回复 上下关系8

🙂图文并茂啊 燕人 字0 2022-04-18 02:20:35

🙂我一直担心铁手给的图片空间不足啊 3 行者丁 字684 2022-04-18 10:40:13

🙂确实是这样 1 燕人 字28 2022-04-18 14:10:09

🙂幸存 - 2

🙂科技的进步都是如此吧 5 燕人 字60 2022-03-22 04:42:52

🙂您是不是应该给我们看看那个超帅的家伙长什么样? 桥上 字0 2022-03-19 02:34:42