主题:胖猫谭竹,胖猫之后再无胖猫 -- 亮子

甚至都难以提炼出一个完整的意见。要表达就思考清楚了再表达,不要东一榔头西一棒子,眉毛胡子一把抓。

所谓工业化造成生育率下降,这至多只能解释人类从前工业化时代到工业化中后期的生育率变迁状况,还很不完善。我们讨论的是相同工业化背景下的参差问题,你的解释就好比说用人都是要变老的来解释人为什么会机能退化一样,但你却完全无法解释,同样是人,为什么有的人老得快,有的人老的慢,有的人老了身体依然很棒,有的人老了就不成样子。

事实上就没有人找出一个工业化和生育率的数学关系,是线性关系,还是指数关系,还是什么?

然后,你又说:

人口总数大,人均资源少,生育率当然下降,

这又从工业化跳到人口总数大了,那这到底是工业化的原因,还是人口总数的原因?工业化和人口数量这两个因素是什么关系?并列关系,还是从属关系?如果是工业化导致人口数量大(先不论工业化为什么一会儿造成人口数量大然后造成人变少),然后又造成生育率降低,那么我是不是同样可以说儒家文化造成人口数量大,然后又造成生育率变低,怎么你用工业化可以走这个逻辑,我用儒家就不行了?

然后,我不需要找到:

工业化的国家和地区,人口密度大,还能维持高生育率的

我只需要找到同样的工业化背景,为什么不同国家和地区之间生育率有如此差异?这里面尤其要辨析一个概念,虽然非洲等一些穷国经常5,6的生育率很惊人,但考虑到他们的人均寿命其实并不吓人。反而,一个2.1的生育率国家地区,与1.8,与1.5,与1.2,与0.8甚至0.6,看起来绝对差值不大,但每一个中间都是极为巨大的差距。

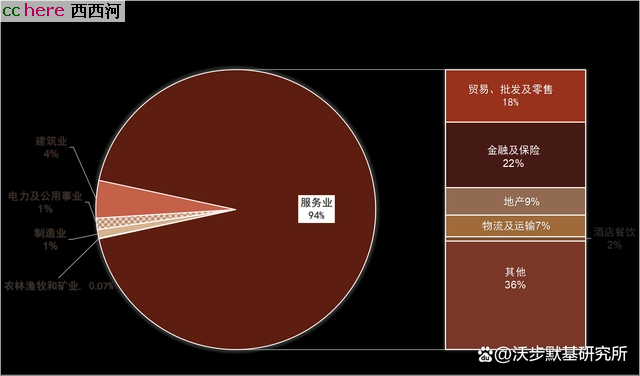

首先单看工业化和人口密度问题,以香港为例,香港是全球生育率最低的地区,但香港其实工业产业占比很低,大部分的经济贡献来源于金融业服务业。从这一点足可以判断工业化并非生育率降低的必要条件。

然后,说人口,香港地区和印度都是人口密度极高的地方,却一个生育率低,一个生育率正常(2左右),所以人口密度也解释不了生育率的分布差异问题。

其他的比如:

工业化提高生活水平和妇女权利

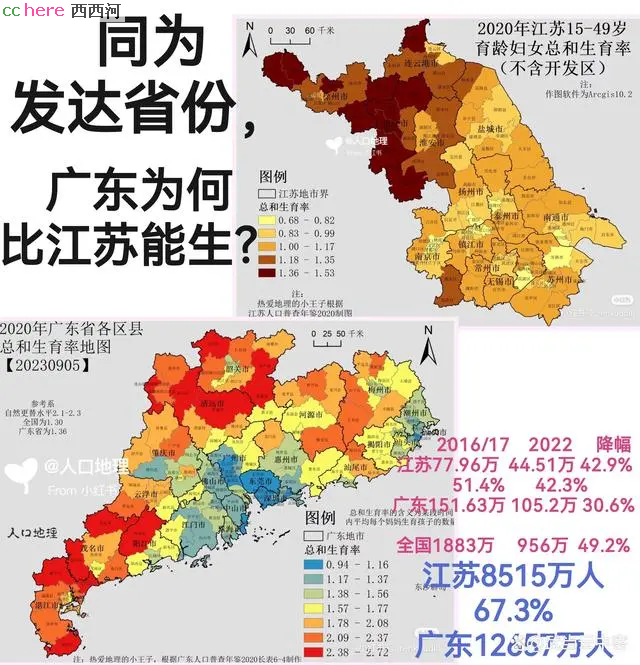

生活水平上,以中国为例,上海是全国生活水平最高的地方之一,但上海的生育率去年为0.6,全球城市中最低。而广东地区也是全国生活水平数一数二的地方,却一直是人口出生大省。

根据七普数据,全国地区华南省份平均出生率最高

:

东北和西北历来是被认为经济较差的地方,却一个最低,一个次高。

可见单纯的生活水平或经济因素也解释不了生育率差异。

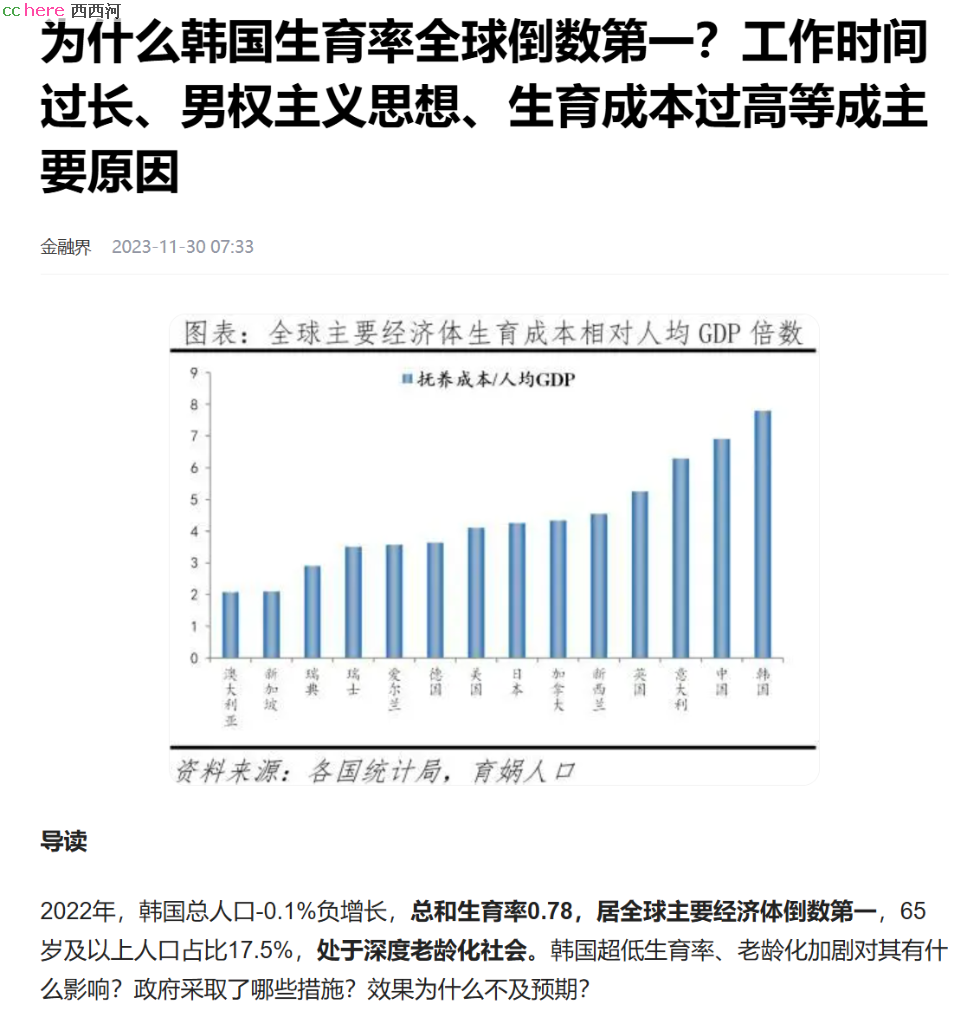

至于妇女权利,韩国的妇女权利很高么?韩国至今是东亚最坚持男尊女卑文化的地方,生育率却是全球国家倒数第一。

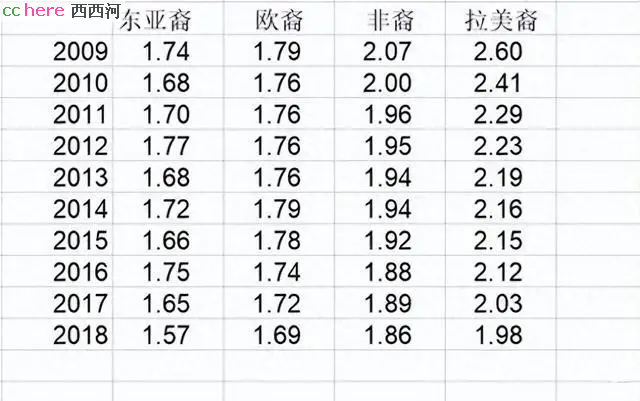

再举一个美国的例子,通常的刻板印象里,美国老黑很爱生孩子,实际上上次已经说过了,美国最能生的是拉美裔。

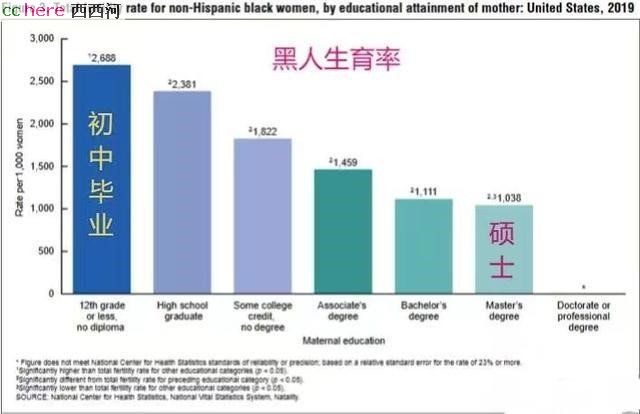

单纯从受教育水平来说,黑人女性生育率确实是受教育水平越高生育率越低。

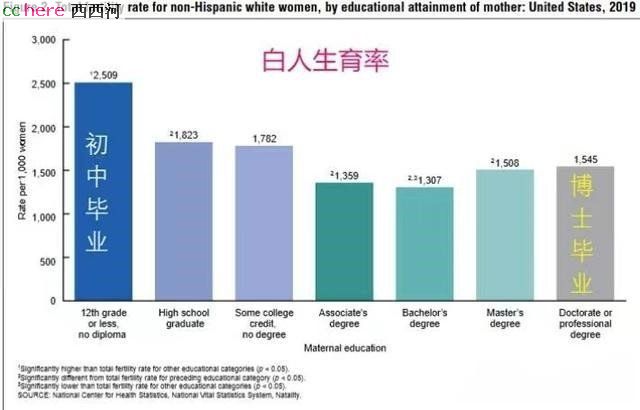

然而从白人女性来说,这个规律却恰好相反:

本科学历之后的生育率反而变高,与我们通常认为的学历越高越不爱生孩子相反。

在上世纪60年代的美国也是男主外女主内,男人在外面挣钱养家,女人在家庭包办家务生儿育女。所以一旦女人选择外出工作就很难兼顾家庭,因为当时社会习惯上男人不会帮她分担家务养育孩子。受过高等教育的女性自然比低学历的女性更容易找到好工作,所以她们为了不失去好工作只能少生孩子甚至不婚不育。

而现在欧美社会公司为职业女性提供了更人性化的育儿条件和福利,而在欧美国家的网友们表示周末公园里带娃的男人比女人还多。这些变化让受过高等教育的职业女性能更安心的生养孩子。没有在帮扶职业女性分担生养孩子压力的韩国生育率低至0.78,把女性赶出职场的日本将近一半成年男人养不起家结不了婚。日本家庭生育孩子的数量超过2.4个,生育率主要被大量不婚不育的男女拉下来的。

受过高等教育的黑人女生育率低就是因为黑人男没有帮助女性一起养育孩子的习惯,导致她们只能在工作和结婚生子之间两者选一。

可见生育率的问题非常复杂,根本不是单一因素可以解释的。

如果非要给出一个规律或公式,那么大概是这样:

一个国家/地区的生育现状=[经济OR社会资源分配*文化规训]/[(生育成本+养育成本)*(生活目标-生活现实)]

与所谓刻板印象不同,单纯的经济社会资源或者人均资源都不能解释生育现实,因为关键在于分配。我们知道生育养育是消耗资源但产出周期很长的,所以相关的家庭和社会文化必须对资源做出合理分配和规训,这样才能有效的提高生育意愿。

而中国,或者说东亚内卷,用掏空今天的方式去哺育明天,事实上是掏空大多数劳动人口的当下和未来去供养统治阶级\既得利益的当下和未来,这是典型的分配制度失衡。

而儒家原有的文化规训对于生育的刺激作用,前提在于有一个对未来的更好的预期。与西方文化淡化阶级差异,主张固守原有的阶级利益不同,儒家的生活愿景建立在阶层跃升基础上,因此对未来的预期越高,对当下的汲取就越严重,而这造成了生育环境的进一步恶化,结果就造成了螺旋向下的恶性循环。所以这种文化内核让中国从最爱生孩子的国家迅速变成最不爱生孩子的国家,简单说那些不婚不育的青年人更多想的并不是:生孩子不好玩,我要自我享受;而是未来的孩子在对他们说:你没有能力让我活的更好,就不应该把我带到这个世上。所谓的“多子多福”的生活愿景就是这么破产的。

而改开四十年直到疫情之前,正是不断给人以这种生活预期的进阶愿景而创造了经济奇迹,而疫情之后正是这种预期不断破产的过程。

关于儒家和官本位的问题,我已经不想去普及常识了,给你两篇论文自己去看吧:

所谓的官本位意识,在本质上是对官僚体系权力的崇拜,而传统社会的经济结构、意识形态、制度安排又实现了儒家社会官本位意识的强化。官本位意识可谓是儒家权威主义的集大成者。总的来看,在家长制文化以及纲常伦理之下,儒家传统思想没有为权利观念留下理论空间,由此导致传统社会下的个人根本没有权利主体意识。所以,权利意识的缺失使权利根本不能成为一般人内心的支撑,也不会由此形成基于权利的世界观,当权利填充不起人们世界观的空白,就只能由权力去填充。由于传统社会根本没有权利概念的存在,也就没有权利与权力作对抗,那么利益的守护者只有权力,利益只有与权力相绑定才能安全,对民众而言,就是通过科举去追逐权力;对治民者而言,就是牢牢控制权力去保护自己及家族的私利。从而,无论精英还是民众都崇拜权力,形成官本位意识。

越南在国家政治体制建设上选择了模仿中国,其中最有代表性的是其借鉴中国官制逐步创立有越南特色的官制体系,十至十五世纪的越南官制经历了由十至十一世纪吴、丁、前黎三朝简单攀附中华官制,到十一至十四世纪李、陈朝本土化的调整、创造,伴随着儒家文化阶层的势力的稳步崛起,至十五世纪后黎朝时期最终确立了与中国明代类似、较为完善的中央集权制官僚政体。其官制从以重视血缘、相对凝固化、具有浓厚贵族统治色彩的爵本位体制逐渐转化为以功绩制、流动官僚制、具有近世特色的官本位体制。

另外,你的意见里最错误和有害的是这句:

而且这属于自然调节

你所有的意见都围绕着这句,即这是一个自然过程,你假设人多了生育率就会降低,而人少了生育率就会变高,如果真的这样那些历史上灭绝的物种就要有话说了,这就跟假设市场会自发均衡一样,从来没有实证。

事实上工业化带来的社会结构巨变快到社会文化和体制完全没有能力自我调节,完全可能在一个加速下滑的过程中自动在两三代之内人口下滑到无法回到十亿级甚至五亿的水平,中国最大的人口优势荡然无存,下面会是什么想必不用再说。

本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)

- 相关回复 上下关系8

压缩 6 层

🙂中华文化圈的传统高生育率 7 wild007 字1368 2024-05-28 04:29:46

🙂印度人口更多 1 达闻奇 字289 2024-05-25 13:56:46

🙂印度没有实现工业化啊 2 潜望镜 字973 2024-05-26 21:51:06

🙂你的逻辑过于混乱

🙂美国对黑人似乎有节育操作,这个以前资料说过 1 真离 字491 2024-06-04 18:46:59

🙂战战兢兢杠一下 1 懒厨 字744 2024-05-23 06:51:00

🙂要我来说的话 5 Swell 字1464 2024-05-24 12:14:18

🙂关于中国人口,突然想到 2 不远攸高 字403 2024-05-24 22:51:39