- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

主题:【整理】对一位以色列新历史学派学者的采访 -- 翼德

你被侮辱了吗?(记者问)

“我觉得受到了侮辱,但我什么也没说。(作为教师)她应该高兴才对,她不应该这么说。”

这一耻辱标志着沙莱姆事业成功的开始。两年后,为了把他从预示着他一定会失败的高中的魔爪中解救出来,沙莱姆的母亲决定把他送到英国,去找她离开伊拉克后移民到那里的哥哥。1962年,16岁的沙莱姆来到伦敦,在一所犹太学校学习,不再觉得自己是外国人。恰恰相反。他来自以色列的事实使他成为一个明星,一个吸引力。他以优异的成绩完成了高中学业,回到以色列服兵役,甚至到现在还记得他在基础训练期间的宣誓就职仪式。

"宣誓仪式在犹大山脉上举行,口号是‘犹太在血与火中倒下了,它将在血与火中崛起。’”我记得我有一种感觉,我们被敌人包围了,我准备为祖国而死。今天,这对我作为一名研究人员有帮助。我知道什么是民族主义。我已经感受到了它的存在。”

退伍后,他回到剑桥大学学习历史,与《贝尔福宣言》发表时的英国首相大卫·劳埃德·乔治的曾孙女结婚,回到以色列,准备进入以色列外交部工作,但后来被告知,他得到了雷丁大学国际关系系一个教师的职位。1987年,他被任命为牛津大学教授,并在著名的圣安东尼学院担任研究员。就目前所知,他没有因为(以色列政府)对米兹拉希身份的特别安排,就实现了这一切。

沙莱姆说,在他的学术生涯开始时,他做了一个深思熟虑的决定,不处理中东冲突。然而,慢慢地,但肯定地,他被拉了进去。这里一篇,那里一篇。1982年,他带着一笔津贴来到以色列,撰写一篇关于以色列国防军对以色列外交政策影响的研究报告。就在那时,有关1948年战争的档案被打开了。沙莱姆发现自己一连几天坐在国家档案馆里。“然后我大开眼界,”他说。“我从小就知道,我相信以色列武器的纯洁性,我相信以色列是受害者。我发现了一些文件,向我展示了其他东西。”

本尼·莫里斯曾经告诉我,当他找到一份证明大屠杀或谋杀行为的文件时,他为这一历史发现感到高兴,但作为一名以色列人,他感到羞耻。你有什么感觉?(记者问)

“我没有坐在以色列国防军的档案里,也没有接触到有关谋杀或强奸行为的文件。我处理的是外交文件。我不觉得羞耻,但我很惊讶。我知道,在每个国家,言论和实践之间都存在差距,但我不知道有哪个国家的差距像以色列这么大。所有的领导人都在谈论和平,果尔达·梅厄(梅厄夫人,以色列第四任总理)曾经说过,她愿意到世界任何地方去创造(巴以)和平。但这些都不是实话。在档案中,在以色列的报纸上,我发现所有的阿拉伯领导人都是务实的人,他们想要和平。

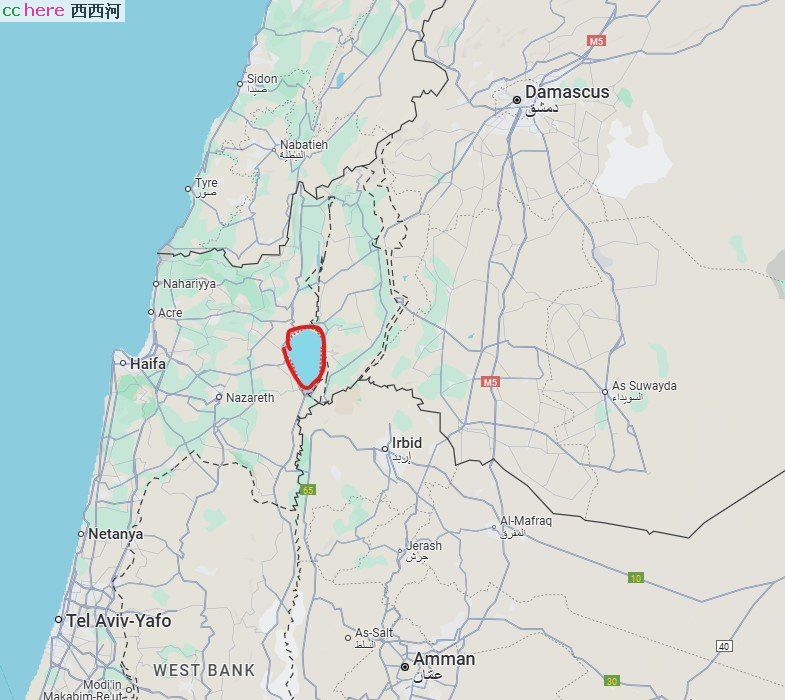

基内雷特湖,犹太人称加利利海。目前全部位于以色列境内。以色列几乎归还叙利亚戈兰高地,也因此淡水湖的划线问题告吹

以胡斯尼·扎伊姆(Hosni Zaim, 1949年接管政府,几个月后被废黜的叙利亚总理 - 原文)为例。他说他的抱负是成为第一个与以色列达成和平协议的阿拉伯领导人。他提议互派大使,同意接收叙利亚境内25万巴勒斯坦难民,但要求边境线必须经过基内雷特湖的中部。他没有对其他难民发出任何最后通牒。我对以色列的反应感到惊讶。本-古里安说:首先我们将与叙利亚签署停火协议,然后再看情况。这毁了我童年的想法。并不是本-古里安不想要和平,他想要和平,但是要在维持现状的基础上。以色列当时表示,没有人可以谈判。事实是,以色列实际上是在说没有什么可谈的。”

这一陈述在耶路撒冷国家档案馆的书架上形成,在此基础上,沙莱姆写了他的书《外约旦的共谋》(Collusion in Transjordan),这本书与莫里斯、帕佩和弗拉潘的书同年出版,莫里斯、帕佩和弗拉潘都是著名的 - 或臭名昭著的 - “新历史学家”,这取决于旁观者的眼光。

在几年前沙莱姆的一篇文章中,他总结了在他看来新历史学家的五个主要论点:

*官方版本说英国试图阻止建立一个犹太国家;“新历史学家”声称它试图阻止巴勒斯坦国的建立。

*官方版本说巴勒斯坦人是自愿逃离家园的;“新历史学家”说,难民被赶出或驱逐。

*官方版本说力量平衡对阿拉伯人有利;“新历史学家”说以色列在人力和武器上都有优势。

*官方版本说阿拉伯人有一个摧毁以色列的协调计划;“新历史学家”说阿拉伯人是分裂的。

*官方版本说阿拉伯的不妥协阻碍了和平;“新历史学家”说,以色列应该为这条死胡同负主要责任。

与此同时,这一群体已经瓦解。莫里斯在第二次巴勒斯坦起义(2000年9月28日-2005年2月8日)爆发后的意识形态革命使他与沙莱姆拉开了距离。在第二次起义期间,他实际上为1948年驱逐巴勒斯坦人辩护。“他疯了,表达了种族主义观点,”沙莱姆说。“这有损他作为学者的地位。”

在沙莱姆看来,帕佩犯了一个错误,他在政治上为Teddy Katz(海法大学一名博士研究生,因坦图拉大屠杀而作的研究论文未被通过,以硕士学位毕业)关于坦图拉大屠杀的研究辩护,而他支持对以色列的学术抵制则犯了更大的错误。“这是一个完全愚蠢和荒谬的想法,”他说。“在任何情况下,我都不愿意支持禁止对话。”顺便说一下,他和他们两人都保持着良好的私人关系。

从一开始,沙莱姆就对新历史学家所讨论的五点中的最后一点感兴趣:他对以色列和阿拉伯世界之间关系的死胡同的历史感兴趣。《铁墙》是对这条死胡同的删节历史。这本书的名字来源于修正主义(犹太复国主义激进派)领袖泽维·贾博廷斯基1923年发表的一篇著名文章。“他们(巴勒斯坦阿拉伯人)自愿同意是不可能的……“贾博廷斯基在那篇文章中写道。“因此,这种(犹太)移民运动只能在独立于当地人口的力量的保护下继续发展,这是一堵当地人口无法突破的铁墙。”

贾博廷斯基当时是少数派,以色列地工人党(社会主义性质的左派政党,现工党的前身)是多数党,本-古里安鄙视贾博廷斯基。但实际上,沙莱姆认为本-古里安和犹太复国主义运动,以及紧随其后的以色列国,都采用了“铁墙”理论。换句话说,他们认为唯一重要的事情是“在实地建立事实”,因此,与阿拉伯人进行谈判是没有意义的。“他们只是忘记了贾博廷斯基文章的结尾,”沙莱姆说,“他在那篇文章的末尾说,在阿拉伯人认识‘铁墙’之后,就有可能同他们谈相互让步的问题。”

根据沙莱姆的说法,以色列国的头十年证明了这一论点。埃及国王法鲁克希望达成协议,但以色列拒绝了他。约旦国王阿卜杜拉希望达成协议,以色列也拒绝了他。我们已经提到了叙利亚的扎伊姆。沙莱姆在书中披露的令人惊讶的一件事中写道,就连死敌纳赛尔也向当时的总理夏雷特(第二任)派遣了使者,甚至还写了一封私人信件,试探达成协议的机会。他也被当即拒绝了。

这本书清晰地展现了一种欲罢不能的状态。当时的总参谋长摩西·达扬强烈要求与埃及开战,以夺取加沙地带和沙姆沙伊赫,并“提出建议”夺取约旦河西岸。伊加尔·阿隆Yigal Allon(工党领袖之一,军人,曾任代理总理)迫切要求通过占领和吞并约旦河西岸来纠正1948年犯下的“长期错误”。本-古里安在这个想法或另外想法之间摇摆不定;1956年,西奈战役之前,他向法国的新朋友解释了他的伟大梦想:以色列将占领西奈半岛,接管西岸,瓦解约旦王国,到达黎巴嫩的利塔尼河,在黎巴嫩北部建立一个马龙派国家。沙莱姆说,整个以色列领导层(除了第一任外交部长摩西·夏里特,原文)都采纳了“铁墙”的理念。唯一的争论是把它放置在哪里。

当本-古里安在巴黎附近的塞夫勒宫公布他的“宏伟计划”时,莫迪凯 巴恩就在那里。他当时是总参谋长达扬办公室的负责人,参与了许多秘密和非秘密的接触。如今,他自己是一名历史学家,也是沙莱姆的私人朋友。我们坐在巴恩家的阳台上,讨论发生的历史。巴恩家位于耶路撒冷的德国定居点(1873年开始德国圣殿骑士团成员向阿拉伯地主购买的土地),那里是以色列精英的堡垒,而沙莱姆从来不属于那里。

巴昂积极参与“现在就和平”运动,他与沙莱姆在事实问题上没有任何争论但对事实的解读上有严重的分歧。他说,以色列确实拒绝了阿拉伯的所有提议,而且直到1967年5月,阿拉伯人也确实没有攻击以色列的真正计划。但是阿拉伯的提议是不可接受的,战争是不可避免的,因为阿拉伯人无法忘记以色列人在1948年对他们所做的一切。

巴昂还记得本-古里安的“宏伟计划”演讲。他说:“当我听到它时,我感到很尴尬,它听起来像是凡尔赛会议的文本。”但他承认,扩张的想法,至少是朝着埃及的方向,在20世纪50年代是非常普遍的。”的确,从1955年起,达扬就要求与埃及开战。他恳求老人(本-古里安)发动一场“威慑战争”,老人不同意。1955年12月,达扬会见了50名军官,问他们谁支持威慑战争。除了一个例外,他们都投了赞成票。达扬没有得到本-古里安的允许去发动一场战争,但他确实得到了允许,可以使局势恶化。在Nitzana非军事区的一次报复行动中,他想让部队留在原地直到早上,希望埃及会发动袭击。”

最后,本-古里安命令他撤军,达扬让步了。巴昂承认,达扬想把埃及赶出加沙地带,在以色列控制下建立一个从阿里什到沙姆沙伊赫的地带。“这是领土扩张,”巴昂说,“但它源于达扬所看到的以色列的战略弱点。这里没有意识形态问题。”

讨论的另一方,沙莱姆认为达扬和本-古里安是万恶之源。本-古里安是一个邪恶的人,达扬认为他(本-古里安)是一个永远冲突的人。夏里特是唯一一个试图反抗他们的人。他代表了另一个学派,这个学派认为与阿拉伯人对话是可能的,认为以色列的所作所为,甚至以色列的言论,都会影响冲突的动态。“我认为有两个学派,”沙莱姆说,“当本-古里安在1956年解雇夏里特时,他摧毁了温和的学派,它再也没有复活过。那所学派没有领导,阿巴·埃班(学者,政治家,以色列首任联合国大使)也不算。”

“胡说,”巴昂轻蔑地挥了挥手说,“根本就没有两个学派。有一个强大的,占统治地位的学派,即本-古里安学派,也有一个弱小的学派,即夏里特学派。”

沙莱姆声称,达扬策划的20世纪50年代的报复行动,导致了局势的恶化,加剧了仇恨,使对话的机会变得遥远。这就是为什么夏里特竭尽全力与之抗争的原因。巴昂同意,至少在埃及地区,报复行动导致了加沙地带的游击队员行动,进而导致了西奈战役。但是,巴昂说,达扬认为阿拉伯人无论如何都恨我们,因此我们使用多少武力都无关紧要。

巴昂认为他是对的。“夏里特认为如果我们表现得好,阿拉伯人就不会找麻烦了。如果我们不好好表现,阿拉伯人的仇恨就会增加。我认为他在两个方面是错误的。以色列有75万巴勒斯坦难民,我们在1948年搞砸了他们,他们有充分的理由仇恨,所以如果我们再增加两到三公斤的仇恨又会怎样呢?如果有可能进行一次好的手术,就必须这样做。阿拉伯世界的基本情况是拒绝接受1948年的情况,认为任何事情都会有所帮助是幼稚的。”

这正是沙莱姆与巴昂的不同之处。1955年,埃及驻巴黎新闻官阿卜杜勒·拉赫曼·萨德克代表纳赛尔与以色列进行了接触。“这次对话不是为了和平,”沙莱姆说,“而是为了缓解紧张局势,减少宣传,取消贸易限制。这些事情可以改善气氛,为和平起到带头作用。”

巴昂: 朝向哪里起带头作用?

沙莱姆: 朝向试图理解彼此,朝向解决冲突的对话的开始。

巴昂:“我完全不同意阿维的观点。(约旦)阿卜杜拉政府不可能通过一项和平条约。叙利亚的扎伊姆并不重要(因为几个月后他就下台了 )。本-古里安错了,没有和他见面,只是因为那样会阻止阿维写他的文章。纳赛尔更重要,但他们并不是在谈论和平。以色列不想在阿拉伯人愿意讨论的最低条件下获得和平:联合国分治计划的边界和难民的返回。如果我们同意这一点,就不会有今天的以色列国。”

沙莱姆:“并非所有事情都是战争或和平。还有一些临时协议。每一次接触,每一次会面都很重要。西奈战役加剧了敌意,加剧了仇恨;1964年,他们创建了巴勒斯坦解放组织,建立了一个统一的阿拉伯总部。第一次,阿拉伯联盟的目标是摧毁以色列。这是西奈战役的结果,导致了六日战争。”

他们对六日战争的看法是一致的。1967年,阿拉伯人意识到铁墙成为现实的时刻到来了。从那一刻起,阿拉伯人明白他们不可能打败以色列,从以色列那里得到任何东西的唯一途径就是通过谈判。巴昂说,“通过一个明智的过程”,在当时有可能归还这些领土并实现和平。沙莱姆说,战争结束后,约旦国王侯赛因立即提出全面和平,以换取以色列从西岸撤军,但“加利利、阿隆和其他土地掠夺者(指以色列)”的回答是否定的。沙莱姆认为,这个否定的答案是自1948年以来一直有效的政策的延续,甚至可能更早。巴昂认为这只是一个局部政策的错误。

沙莱姆认为沙龙是“铁墙”策略的直接继承者。“沙龙从来不相信这个进程可以通过和平手段解决,”沙莱姆说。“他一直是暴力解决方案的大师。他担任首相已经四年了,但他还没有就最终地位协议召开过一次会议。对贾博廷斯基来说,铁墙是一个隐喻。对沙龙来说,这已经变成了一个有形的现实(以色列在国境线上构筑的隔离墙),破坏了景观,破坏了环境,从长远来看,它正在摧毁两个社会,巴勒斯坦社会和以色列社会。左派支持筑墙,但我不认为这会导致达成和平协议。”

但是沙莱姆知道什么呢?当我们还在咖啡馆里的时候,沙莱姆告诉我,从他还是个孩子的时候起,他就把以色列看作是一个“德系犹太人的把戏”,他不觉得自己是其中的一部分。“即使到现在,我也不确定我是否知道这个把戏是怎么回事。”】

全文完。

- 相关回复 上下关系7

🙂学长你把以色列看作南非一样的国家了 1 燕人 字547 2024-11-03 03:48:36

🙂确实没有匍匐在地的巴勒斯坦人, 1 桥上 字464 2024-11-03 09:17:39

🙂和解是不可能的 3 绝缘体1 字480 2024-11-01 10:44:50

🙂【整理】续前文

🙂看来在以色列,要消灭巴勒斯坦的右翼站大多数 桥上 字0 2024-10-31 01:41:30

🙂以色列的合法性问题在于,1947年之前至少一千年是没这个国家 3 真离 字366 2024-10-29 18:27:51

🙂爱之深责之切 4 ImaNut 字239 2024-10-29 14:39:37