- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

主题:【原创】茗谈201:海上余绪 -- 本嘉明

最近上海出了部电影《爱情神话》,泰囧的徐铮带了群上海女演员,用上海咸话来演,据说票房不错。片子里的背景,是 “长富巨”地区的市井人家的生活,上海牌人间烟火气。“长富巨”是卢湾区(现在卢湾区被分拆,应该属于黄浦区了)的长乐路、巨鹿路、富民路,我家在卢湾区的另一片,但从“长富巨”出身,一起玩了6年的中学同学,我有一大票,所以很熟悉那里。

我爷爷老来无事,在政协挂个虚衔,特别爱看一本杂志,好像叫《上海滩》,里面都是说老上海的掌故,娓娓道来。我近朱者赤,也多少知道一些上海的旧事。趁现在还记得一些,就随口说几桩。

今天先说一个上海的本地家族。

这里我要感谢上海的一个专家,薛理勇老师,他在微信公众号《黄浦文博》里说了很多老城厢的掌故。下面这个故事里,引用了薛老师的一些资料,但他的资料不全,也有部分不准确,所以我根据自己了解的,再加补充,得以成文。

(一)

这个“本帮(上海本地的自称,比如上海土菜叫《本帮菜》)家族”,姓艾。

根据《上海艾氏宗族家谱》记载,秦始皇焚书坑儒时,祸及曲阜孔家,孔氏一个族人为避祸,“伏于谷间藁艾,得免”,后迁居江西抚州,易姓为艾,自称艾孔。今天,抚州还有不少人姓艾。

明初,抚州艾家开枝散叶,一支北迁去了陕西米脂,一支东去江南水乡。东迁的领头人名字叫艾舟里(也有称“艾倜俚”),他少年从军,跟随一名姓颜的将军在大明南京城里的虎贲卫任职,也就是御林军军官。

朱棣夺位后,南京的御林军被裁撤,艾舟里带了一家人,辗转到松江北门定居。从此,江南艾姓尊艾舟里为“始迁祖”,凡江南艾姓,皆从此出。

艾舟里几个儿子中(也有说是几代后),一个叫艾升的,又迁移到今天的上海浦东三林塘。艾氏本分务农,不见经传,默默传了两三代后,出了一个叫艾元美(字充之,号小峰)的名医。当时有荐贤的做法,就被选拔到南京太医院任吏目(估计是人事科之类)。明帝国一国两京,南京也有一整套皇家制度,但不是主流。

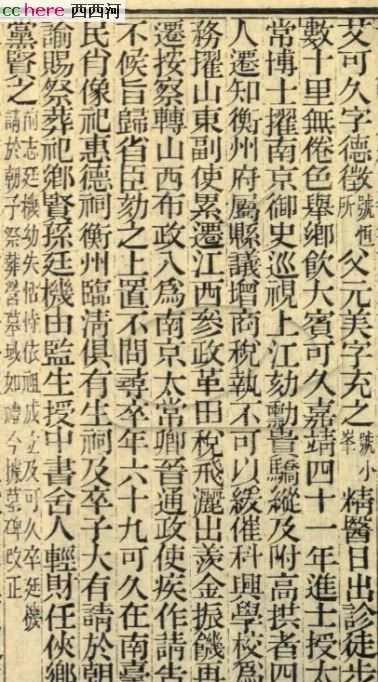

艾元美有个争气的儿子叫艾可久,字德征,号恒所,嘉靖四十一年(1562年)中进士,官授太常博士,后累官至南京御史、湖南衡州知府、山东按察副使、江西参政、山西布政使、南京太常卿、通政使等等。

嘉靖帝的故事,建议大家看神剧《大明王朝1566》,虽然不尽符合史实,但演得着实精彩。嘉靖之后,是穆宗(年号隆庆),因为即位前一直生活在宫外藩邸,较为体查民情,登基后用人不疑,朝中人才辈出,史称隆庆新政,就是大明的开放时代。中国学者王裕巽认为,从隆庆元年(1567年)到崇祯十七年(1644年),海外流入大明的白银为3亿3千万两,是当时全世界白银总开采量的三分之一。

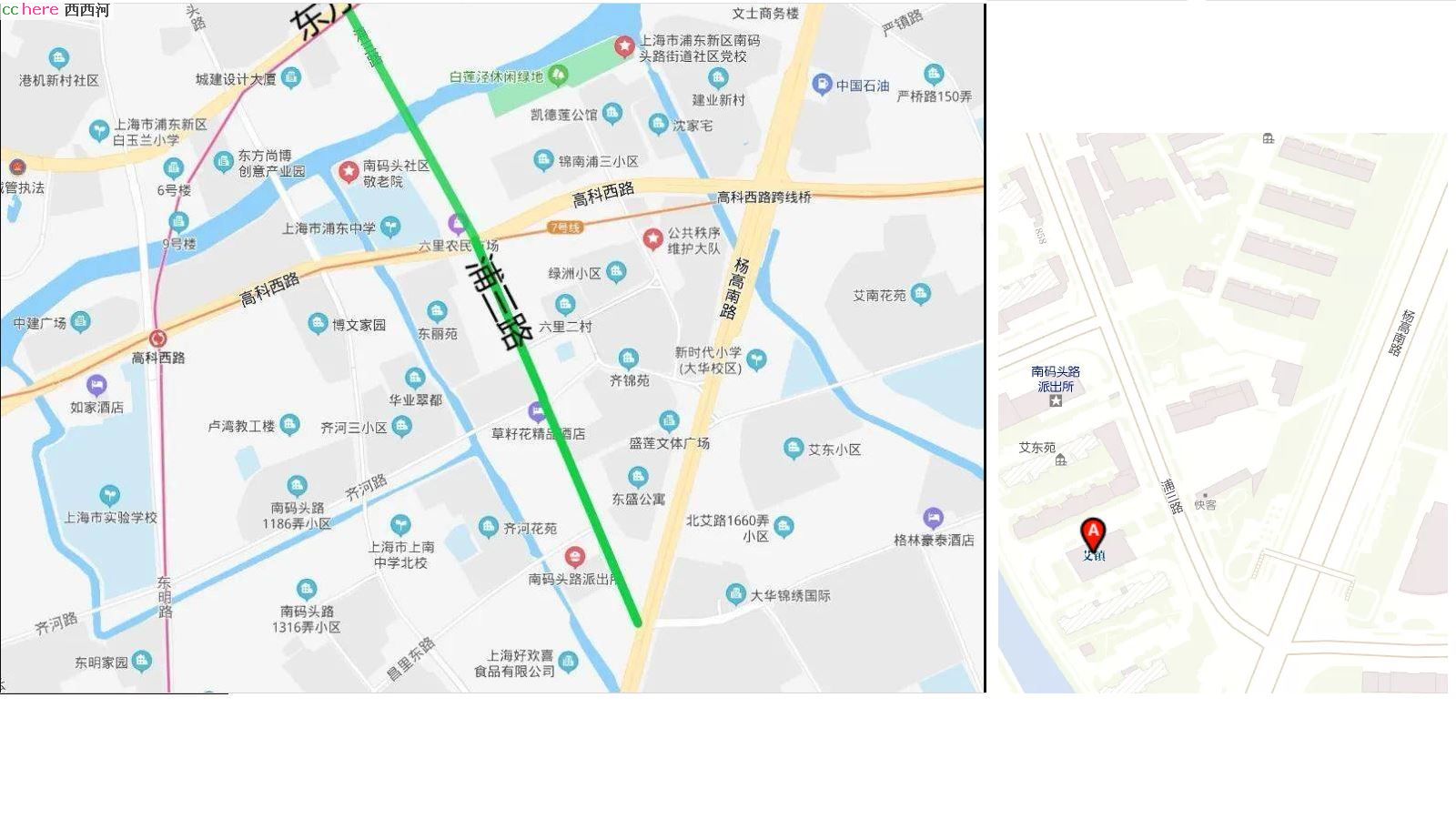

大河涨水小河满,盛世的隆庆三年,艾元美去世,由于艾可久不断进步,老爸被追赠“山西布政使司左布政使”,以老干部规格入葬立碑。艾墓建在浦东“横泾东”,当地至今有地名“艾家坟”。到了清末,当地聚民成镇,易名为“艾镇”,在今天浦三路、北艾公路交会处,工厂林立。

艾可久任南京通政使期间,把家族从浦东迁移到浦西,在“虹桥”(今复兴东路/光启路口)置业,南市区老城厢里的艾家弄因此得名。

艾可久有二子,长子艾大有,次子艾小有。艾大有的长子叫艾庭槐,字台符。艾可久与徐光启家族交情甚密,艾庭槐娶了徐光启的儿子徐骥的女儿(也就是徐光启的孙女)。

(二)

徐光启自万历二十五年(1597)初识西洋传教士郭居静开始,至崇祯六年(1633)十一月病逝,其间近40年,与其接触交往的传教士多达20余人。其中有多人与其朝夕相处,如利玛窦、郭居静、庞迪我、熊三拔、毕方济、汤若望。其中互相影响最深的,是徐光启和利玛窦。

关于这段令人乍舌的中西人文碰撞史,今天有大量学者在研究,中国学者有徐宗泽、席泽宗、方豪、罗光、梁家勉、胡道静、朱维铮、郭熹微、古伟瀛、李天纲,国外学者有裴德生、谢和耐(Jacques Gemet)、邓恩(George H.Dunne)、卜正民(Timothy Brook)、钟鸣旦(Nicolas Standaert)、余蓓荷(Monica Ubelhor)、Gregory Blue、Joseph de la Serviere及日本学者安部力等。徐秋鑫先生和孙尚杨先生有《徐光启与利玛窦》及《利玛窦与徐光启》的专书研究。

晚清教会史家萧若瑟《天主教传行中国考》记述:徐光启“万历二十七年,偶闻利玛窦名,特来南京问道”。而徐光启《跋(二十五言)》则自述:“昔游岭嵩则尝瞻仰天主像设,盖从欧罗巴海舶来也。已见赵中丞、吴铨部前后所勒舆图,乃知有利先生焉。间邂逅留都,略偕之语,窃以为此海内博物通达君子矣”。正如徐光启所述,其首次接触西学,乃1595年客居岭南时瞻仰天主圣像一事。至于真正知晓西人利玛窦,待到“已见赵中丞、吴铨部前后所勒舆图”,即首次看到世界地图。

晚明来华教士艾儒略《大西西泰利先生行迹》记载:“大宗伯徐公玄扈博学多才,欲参透生死大事,惜儒者未道其详。诸凡禅学、玄学及三教等学无不拜求名师。然于生死事,竞无着落,心终不安。万历庚子,至南都见利子(利玛窦),而略通其旨,回家得一奇梦,如见圆圆堂中设有三台。一有像,二无像。盖天主预启以三位一体、降生妙义”。

西人柏应理《徐光启行略》亦称:“庚子(1600),(徐)再入南都,知利玛窦先生来自大西,传天主教,因往候,略闻其旨。归来得一梦,见一圆堂中,设有三台,一有像,二无像。既醒,不识何解,大以为异。”

此事在利玛窦1605年的信中也有记录:“他(徐光启)曾向我说,他在南京和我会面,仅仅听见我讲恭敬唯一的天主,他回家忽然得一梦。梦中看见一座大庙,其中有三间小圣堂,在第一圣堂中间有一老人像,有人说这是天主圣父,在第二间圣堂中又见一像,有人说这是天主圣子。在第三间圣堂中,则无所见。”

李杕《徐文定公行实》:“庚子抵白下,遇利子玛窦。……逮闻利子言天地有主宰,万物不能生。人间祸福,皆一主宰掌握。人负气以活,具形体,秉灵性,形必归灰,而灵性永无泯灭。善其生则获祜,恶其生则罹殃,失毫谬千,攸关重要。公恍然,为之低徊久之”。

1604年初,徐光启入北京参加科举会试,中进士,留京当官,利玛窦也正在京城。徐生平自负,又多疑,会试登甲榜,入翰林,当然不会立刻接受西学,反复求学于利玛窦,终于摒弃儒学,1605年5月10日利玛窦致信高斯塔神父:“他把从我们这里所听见的好事和有益的事,或是关于圣教道理.或是关于西方科学,凡可以加重我们声誉的,他都笔录下来,预备编辑成书,他已经开始听我们讲授逻辑学和几何学,但他不能继续听讲,因为不愿意耽误他再升一级(徐要外放升官了)”。

1608年3月6日利玛窦发自北京的信称:“(去年),这位绅士(徐光启)和我一起把欧几里德《几何原本》译成中文。……徐进士还为这部书撰写了一篇文辞典雅的序文,由他亲手书写刻本付印。”“徐进步很大,他已用优美的中国文字写出来他学到的一切东西。一年之内,他们就用清晰而优美中文体裁,出版一套很像样的《几何原本》前六卷。”

前六卷的翻译,只花了8个月时间,此二人的配合无间和勤勉,可见一斑。

《利玛窦中国札记》称:“利玛窦神父开始时是讲授地理学和天文学的基本原理,虽然他最初教的并没有超出任何受过教育的欧洲人所知道的东西,但是对于那些固执地维护从自己的祖先传下来的错误的人。他教的东西简直是骇人听闻,是超出他们想象之外的东西。”

徐光启这边,也是如此,他因“已见赵中丞、吴铨部前后所勒舆图,乃知有利先生焉”。赵可怀、吴中明所刻世界地图两次冲击着徐光启的精神世界,徐的《致友书》写道:“西泰诸书,致多奇妙,如天文一节,是其最精要者,而翻译之功,计非岁月不可。用是未暇,以待他日图之耳。”

1605年,徐光启撰写《题万国二圜图序》,认同利玛窦所说“天地圆体”说,以为“西泰子言天地圆体也,犹二五之为十也”,这就跟二五等于十,是一样浅显的道理嘛。

徐光启求学,其目的在于“广其术而以之治水、治田之利巨”,注重实用。他在翻译了《泰西水法》后,撰写序言说:“昔与利先生游,尝为我言:‘薄游数十百国,所见中土土地人民,深明礼乐,实海内冠冕,而其民顾多贫乏,一遇水旱则有道瑾,国计亦诎焉者,何也?身被主上礼遇隆恩,思得当以报。顾已久谢人间事矣,筋力之用无所可效。有所闻水法一事,象数之流也,可以言传器写,倘得布在将作,即富国足民,或且岁月见效,私愿以此为主上代天养民之助,特恐羁旅孤踪,有言不信耳。’余尝留意兹事二十余年矣,询诸人人,最多画饼,骤闻若言则唐子之见故人也,就而请益,辄为余说其大指,悉皆意外奇妙,了非畴昔所及。值余衔恤归言别,则以其友熊先生来谓余:‘咋所言水法不获竞之,他日以叩之此公可也。’讫余服阕趋朝,而先生已长逝矣。间以请于熊先生,唯唯者久之。都下诸公闻而亟赏之,多募巧工,从受其法,器成,既又人人亟赏之。余因笔记其说,实不文,抑六载成言。亦以此竞利先生之志也”。这翻译成白话就是说,翻译《泰西水法》是利玛窦最先提出的。徐光启受其影响,原准备同利氏合作翻译,但由于利氏去世,遂与熊三拔合作完成。曹于忭《泰西水法序》亦称:“太史玄扈徐公轸念民隐,举凡农事之可兴,靡不採萝。阅泰西水器及水库之法,精巧奇绝,译为书而传之。盖肇议于利君西泰,其同修共共终厥志,而器械成于熊君有纲”。

徐光启还向利玛窦学习西洋军事科学知识,制造火器及筑造铳台等。《明史·徐光启传》称“从西洋人利玛窦学……火器,尽其术。”万历三十二年(1605),徐光启进京向利玛窦学习西学时,就已注重火器等攻守器具,万历三十二年《拟上安边御虏疏》中称:“攻守器具最利者,则无如近世之火器”。

一开始,徐光启虽因见天主圣像、世界地图等西方实用器物,但真正引起其疑问和好奇的,还是生死和灵魂问题。1603年,徐光启受洗为天主教徒,阖族信教。

根据天主教的教规,非教内人不得通婚,因为艾、徐联姻,松江艾氏也举族入教。根据现有的资料,艾家应该是继徐光启家族外,中国第二个举族入教的家族。信教后,为了宗教仪式的方便,艾家在老宅自设了一个家庭教堂(私堂),只在重大节日对家族以外的教民开放。

艾可久的后代才具平平,艾大有是“贡生,文华殿中书舍人,敕授文林郎”,艾庭槐只是“太学生”。但这也使得艾家正好躲过了明末的戚风惨雨。野史有一种说法,徐光启病逝前,已经知道大明帝国事不可为,必然败亡,所以合理推断一下,老徐留下遗嘱,徐家以及姻亲家族开始刻意远庙堂以避祸,也是很可能的。但是数百年里,艾家是华东天主教界的中坚力量,直到民国期间,始终是上海天主教区的“四大家族”之一。

上图:薛理勇老师的微信公众号。

上图:《同治上海县志》里关于艾可久的部分

上图:浦东艾镇的地理位置

(三)

明帝国史,尤其是后半部,非常有值得挖掘的深度。徐光启是中国历史上唯一一个信外教/交际洋人,还能凭个人工作能力,从平民上升到副国级的技术官僚。能信任他/容忍他的大明,又是何等特出的一个皇朝。我觉得中国拿那么多电脑特效资源,去拍《流浪地球》,不如去认真拍一部借鉴《角斗士》风格的《徐光启传》。

清康熙年,帝国开始取缔天主教活动。雍正二年(1724年)全面禁洋教,直到道光二十六年(1846年)清廷被迫“开教禁”,这百余年间,所有洋教士被驱逐出境。上海的教众,只能在三家私人小教堂(陆、艾、施)偷偷开展活动。

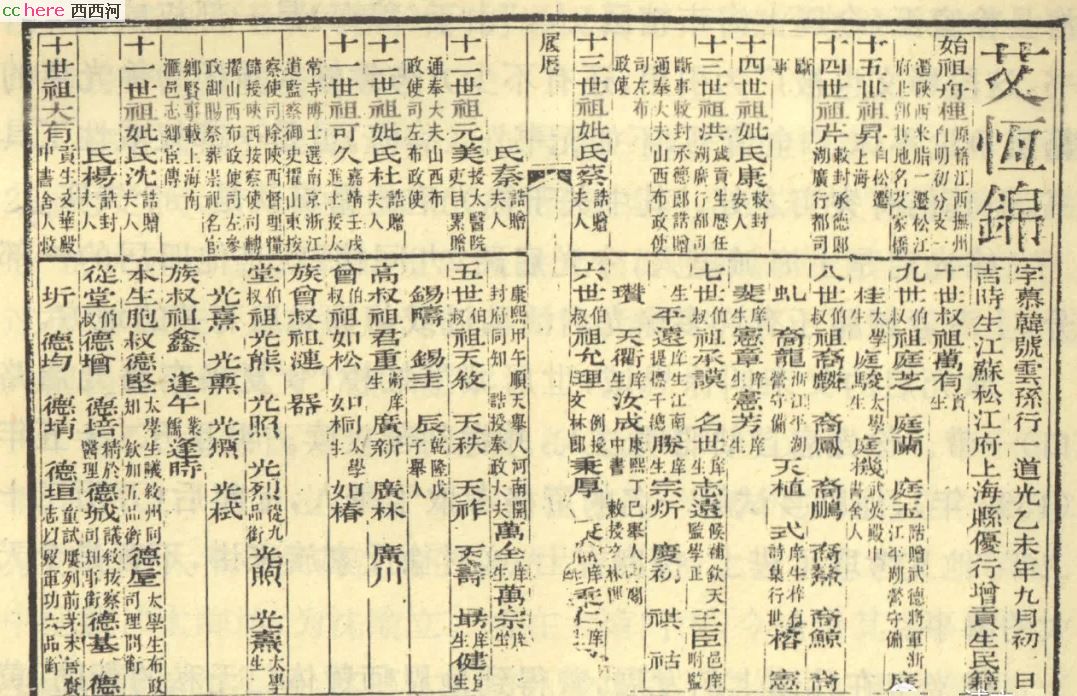

陆家在近代出了海上闻人陆伯鸿(实业家),他是艾可久下传的第十一代------艾恒镇的女婿。

上图:艾恒镇同族同辈------艾恒锦的贡卷,上推十一世就是艾可久

艾恒镇下传的四代孙艾祖章(也就是艾可久下传的第十五代),是徐家汇伊纳爵堂(徐家汇大教堂)本堂神父,天主教上海教区副主教,于2012年8月去世。

施家在小刀会起义中被毁,小教堂也一并消失了。

法国人史式徽(Joseph de la Serviere,1866—1937)所著《江南传教史》(1914年上海出版了法文版,国内现有中文译本)中记载,1844年上海已经是大型城市,但城内仅剩近百名天主教徒,只能不公开地在这三所小教堂集会。1842年偷渡来沪的外籍教士南格禄、艾方济、李秀芳,就藏身艾家,随后转赴佘山张扑桥------今天上海天主教区最重要最宏大的两座大教堂,就是徐家汇天主堂和佘山圣母堂。

据后人考证,在1846年恢复合法地位前,整个上海地区(包括乡间)也就只有二百余天主教教徒。

这里我们回去说说一个前辈传教士,意大利人潘国光(Frarcuis Brancati,1607~1671)。历来在中国活动的天主教神职人员,不论中外籍,其实分两部分:耶稣会会士,和正统(法国)系天主教。上海解放时的大主教龚品梅,是正统系,为人方正,教廷承认而新中国不承认;其后的金鲁贤是耶稣会系,难得是两边都承认。这一方面是中国改革开放了,落实宗教政策;另一方面就是耶稣会系在教理上比较“叛逆”,处事圆融,愿意与中国政府改善关系。

潘国光1624年入耶稣会,崇祯十年(1637年)来上海。他才30岁,会讲汉语,也尊重乡亲,深得上海本土人士欢迎,是第一个常驻上海的耶稣会传教士。崇祯十二年有1124人经他受洗;十三年有1240人。崇祯十三年,因原有教堂太小,潘国光筹划另建新堂,得到徐光启第四孙女(圣名玛尔弟)帮助,购买潘氏世春堂旧址改建“敬一堂”(所在地址,今属南市区),世称“老天主堂”,当时为上海天主教的活动中心。此中国传统风格的建筑,本属于豫园的一部分,豫园原主人是明朝四川布政使潘允端家族,后家道逐步中落,徐光启的这位“第四孙女”,就嫁入了潘家。

崇祯十七年国事动荡,一年里有3000人经潘国光施洗入教。

清军南下后,1665年康熙禁教,潘国光曾藏身艾家,后来避居广州,到羊城不久病逝,临终惦念上海,艾家又冒险把遗骨迁回上海,葬于城南,以了却他的遗愿。某种意义上说,艾家是把潘国光视作家族一员了。

清初我们中国人里还有一位奇人,吴历(1630--1717),字渔山,号墨井道人,擅长山水画,与恽寿平、王时敏、王鉴、王翠、王原祁合称“清六家”。

大约1681年,51岁的吴历,随比利时传教士柏应理到澳门,入教后随洋船游历罗马,58岁时被教廷派回上海任神父,时常住在艾宅。他是名画家,但画作留世很少,据说艾家至今还有收藏,就是他客居时所作,为艾家太夫人祝寿。

上图:吴历墓碑,可以看出他是耶稣会会士

按天主教教制,神父只能在主教座堂主持大弥撒礼。为了感谢陆、艾两家在教禁期间冒着灭族风险所作的贡献,梵蒂冈教廷特敕教区神父在重大宗教节日,可以在这两个私家教堂主持大弥撒礼。为答谢艾家,天主教江南教区特颁,震旦大学(Aurora University/Université l'Aurore)每年为艾家提供两个全额奖学金名额。

我们具体说说震旦。1903年2月27日,法国天主教会在徐家汇天文台旧址创办震旦学院,由耶稣会奖学基金提供财政支持,马相伯神父为创始校长。1905年,马相伯率众中国教员辞职,另办复旦公学(复旦大学的前身)。到1915年,震旦升格为大学,改为六年制,分设博物医学、法政文学、算术工程3科(后来的医、法、理工3个学院),教学用法语,校长由罗马耶稣会总部任命。1937年美国圣心会在蒲石路(今长乐路)创设了震旦女子文理学院(现向明中学),名义上属震旦大学,但实际财政、行政、教学完全独立,教学语言则为英语。1951年2月开始,传教士退出震旦的学政管理,天主教会停止拨给震旦大学经费。1952年撤校,原震旦大学仅保留了医学院,随后接收了圣约翰大学医学院、同德医学院的师资器材,于震旦原校址组建“上海第二医学院”(现重庆南路227号和280号,被重庆南路隔开,有两个校区),即今天的交通大学医学院。

(四)

前文所提的艾祖章副主教,是艾可久的第十五代孙。早他一辈,他的族叔,艾可久的第十四代孙艾振麟,震旦大学毕业后,于1924年赴法国巴黎(今巴黎政治大学)攻读法科博士,毕业回国后与法国律师普莱梅在法租界朱葆三路(现溪口路)26号荻百客大楼里,合伙开办律师楼。

上图:左侧为26号大楼

由于艾家在上海天主教界的人脉地位,艾振麟大律师帮本地委托人在法庭上打赢了不少重要官司,有“法租界外国大律师”的外号,就是专门打外国人的大律师。

巴黎政治大学建立于1871年,其法学院强调接地气地研究法学,根据学校档案,民国期间前来求学的有顾守熙、沈家诒、徐传保、艾振麟、王自新、方镇中等多人。

这里摘录革命前辈薛耕莘的一些回忆片段。薛老在1930年代供职于法租界巡捕房,同情革命。据他亲历,三十年代,自法国本土派到上海法租界工作的法国人中,不乏同情中国共产党的有识之士,如法捕房总监法伯迩(Fabre)、政治处处长马莱中尉(Etienne Maret)、政治处查缉班班长席能(P. Gelin)、马龙(P. Maron)等等。比如席能,他本是巴黎面包工人出身,在法国也受阶级压迫。由于法租界很多法籍人士的政治面貌比起公共租界(即英美租界)同僚要偏左,更由于有一些比较正直的法籍高级警官,所以上海市民的左翼爱国活动,在法租界要比在公共租界安全,法租界成为左派的重要阵地,如《生活》、《新生》等进步刊物,得以在法租界内出版,并在法捕房对国民党当局的敷衍周旋下而生存。作为华籍警官的薛老,则在既是法国上司、又是法国友人的庇护支持下,实实在在为左翼做了一些其他华籍和外籍警官不能做、不敢做、或不愿做的事情。

上图:法租界中央捕房,在今日建国中路上

1935年初,法捕房拘捕来一位女子,带着一个小女孩,该女子疑为共产党重要人物,必须转给南京当局。当时薛耕莘只知道女子姓方,毕业于北京大学,小孩名叫方小宝,时年五岁。席能班长审讯后,方女士用英语提出了一个出人意料的请求,请求把方小宝暂时寄养在法捕房里。方女士向席能提出了两点顾虑:第一她绝不信任国民党方面的人员;第二她害怕丈夫来捕房领取女儿而遭不测,所以暂时不会有人来认领。

席能是一个虔诚的天主教徒,出于人道主义,允予考虑,并报告上司,后指定由薛代为抚养这个小女孩。薛也笃信天主教,欣然接受了任务,把方小宝暗中寄养在上海南市天主教会办的新普育堂内,夫妇俩常去探望。一年多后,西安事变落幕,国共和解,方女士自南京被释放,来上海接走了孩子,临走席能和薛还凑了200元赠为路费。

1945年抗战结束,国民政府收回了在上海的法租界和公共租界。薛被调入军统工作,由于内部倾轧,被旧案重提,因收养孩子而引申为通共,常凯申亲笔批捕。薛被捕后,案件移送上海高等法院。辩护律师费席珍、艾振麟与刘槐商议,鼓动刘槐以中统上海负责人之一的身份,出庭为薛辩护,三人甚至伪造了一份中统档案,“证明”薛非但不通共,且于1934-1936年间,在法捕房协助中统逮捕共产党数十人。中统出来砸军统的场子,律师又一通运作,最后轻判三年,旋被保释。

艾家在南市区老城厢,有三处老宅。

上图:1884年地图中的艾家弄

上图:《嘉庆上海县志》中关于艾家弄的记载

上图:1918年地图中的艾家弄

第一处是虹桥街54弄+艾家弄22号及后续多号,占地约3亩。第二处是艾家弄66--68号,应该是清末光绪年间添建的。第三处在董家渡,赖义码头街(解放前原名“烂泥码头街”),是艾振麟大律师功成名就后从老宅迁出自建,占地颇大,解放后国家征用了一部分院子,就这么一划拉,足够盖一座纺织厂,直到1980年代末,多层厂房里还在日夜运作。现在经老城改造,整个片区已动迁拆毁,被新貌覆盖。松江艾氏的子裔,在沪港和海外,开枝散叶,生生不息。

回到帖头,徐峥拍上海咸话电影。上海人确实有一种上海人的特色。那么到底什么人是上海人,能用一个具体的人来指代吗?胡歌?OMG

就像萨拉热窝不能用一个瓦尔特来代表一样,上海也不能用任何一个人来代表,甚至不能用狭义的“阿拉上海人”来代表。展开来说,潘国光不是上海人吗?席能不是上海人吗?周恩来不是上海人吗?

他们都是。

小本这两篇:茗谈201--海上余绪,我竟然看完了。

河南疫情未了,窗外雪花不息,工地及早停歇,也是闲得心慌。

顺便装一句:鄙人感觉疫情这股妖风,加上官吏们层层加码发神经,还会在国内各地此伏彼起蔓延流窜几遍,做生意朋友,请心里有个准备。无甚大碍,也不要紧张。轮番休息吧!

俺比较喜欢看小本说书聊天、调侃演义,海阔天空发散思维,念经的不要嫌累,辩经的尽管讲理,在没有形成键政决议之前,各抒己见可也!

---------进入感想正题----------

1、西教东传与往西取经,由来久矣

每当国人精神空虚,信仰无助,现实困惑时,需要本地儒生道士念经做法,若本地儒道力有不逮,则需要向外面的和尚取经、变法;

自玄奘去往西天取经以来到清末,国人信仰又开始大崩塌,于是,往西方取经大潮重新澎湃至今。

2、六神不定,输个干净

人类之间文化技术交流可以促进文明发展,但人类中各种教派也会趁虚而入。

体内有虚火,易感外风寒。正因为本土教义无力,我们才会坐视绿教等势力尾大不掉。

文化人在论文中摇头晃脑,真理部在CCAV念经敲木鱼,老百姓信吗?

3、世俗化也是信仰,拜金教是饮鸩止渴

当灵魂被抽空,人们更渴望消费与金钱填补

党国失去信仰,愈需要经济与物质刺激神经

玄奘取经,武宗灭佛,安史之乱,皆有因果

教员千古啊!

1947年生人,不知是第几代移民。钻研于上海地方史研究,是个脚踏实地的学者。

我看他谈上海地方史,联想到福建与移民城市上海的文化融合。大而化之,中华民族也是这样逐渐演化形成的。

似乎是新中国树立的。

官方对徐光启的评价还是很正面的。

徐汇这个地名是不是与徐光启有关系?

徐汇地铁站附近还有个 “光启城”的大型写字楼 兼商场

附近就是光启墓和纪念馆,离教堂也很近,这几个地方我都去过

徐文定公官方评价一直都挺正面的,真学者、也是真信徒,也真心爱国——但是科学家不太适合搞政治,明史本传:“郁郁而无所建白....”(他都做到东阁大学士了,不搞政治是不可能的),共和国的文宣只是不强调他的教徒身份而已

实际上,真信徒一般搞政治都不太成功,光启甚至不是地位最高的中国天主教徒(常凯申自称信仰基督教,但是他......不提也罢,另外他信的基督新教),最高的是:陆征祥,陆做过民国的总理(徐光启的东阁大学士是副总理,不是首辅),当然陆征祥最为人所知的是:他是巴黎和会中国代表团团长(当时身份是外交总长),不为人知的是:他1927年7月5日,进了本笃会的圣安德鲁修道院,同年10月,他经过更衣礼后成为一名初级修道士。1929年1月,他行过发终身愿礼后成为正式修道士,后升为司铎,1945年被教廷封为圣安德鲁修道院名誉院长。陆征祥这个人也是.....软弱,缺少政治家必要的强悍和手腕(与他的地位相比啊,和普通人比也许已经够强悍了)

徐汇本身没有意义,只能是徐家汇的简称。

罗马教廷有没有给他啥任务破坏颠覆大明国?

我想他入了教,就有了来自外国的上级组织。如果上级给他任务,有害于他的祖国,被他拒绝,那他是爱国。否则很难说啊。

徐光启是个名副其实的科学家,还是一个关心民生的好官。除了楼主介绍的中西交流成就,他还写了一本《农政全书》。不同于前人的纯农学著作,他这本书总结农业技术之外,还论及政府方面的农业政策与民生的关系,立意深远。中学时语文课本有他介绍推广红薯种植的文章《甘薯疏序》。他其实应该做科技大臣或者农业大臣而不是副总理。

徐汇区是中国上海市的一个市辖区,位于上海市中心,因为明末大臣、学者、天主教教友领袖徐光启及其后代居住于此而得名。

徐家汇的形成可上溯至明代。晚明著名科学家徐光启曾在此建农庄别业,从事农业实验并著书立说,逝世后即安葬于此,其后裔在此繁衍生息,初名“徐家厍”,后渐成集镇。其地处蒲汇塘、肇嘉浜和李漎泾三水汇合处,又因徐氏家族汇居于此,便在清康熙年间得名徐家汇。

他们也曾有个老大哥......不过 不爱国的还是少数吧😁

又 徐光启最后的官职 礼部尚书东阁大学士 仍兼管钦天监,本来就是负责文化科技方面的.....副总理

最后,当时的传教士可没有这个胆子 ......因为恰恰是徐光启等地位较高的中国教徒的努力,他们才能在中国待下去(可以查南京教案,不少人被驱逐了),因此晚明的传教士主流是比较通达的,允许教徒祭祖、祭孔,而且还不讲三位一体(按:晚明中国教徒非常关注科学,而科学是讲求逻辑的,传教士多半也都受了严格的学术训练——但是基督教核心教义是无法逻辑化的,这个几乎是每次教义论争的核心,所以传教士干脆不讲)

正常人,没有被威逼不会当汉奸

有知识文化的人,不会被诱骗当汉奸

而徐光启就是这样的正常,有文化,有尊严的人。

整个区以此得名。为避免重复,区名就变为徐汇区了。