- !!!用户新注册邮件系统遭恶意攻击,暂不能发送邮件,请隔天尝试。寻求解决方案中

- 【征集】西西河的经济学,及清流措施,需要主动参与者

- 『稷下学宫』新认证方式

- 24年网站打算和努力目标

主题:漫话眼镜蛇运动一二三 -- 锋芒

“空速越高 压强越低 压强越低呢 压力就小啦 尤其在上下两个翼面 压力不同的情况下 下面的压力大 上面的压力小 当然就是压力差啦.”——

俺的意思是:为什么上下两个翼面压力会不同呢?

发现没有呢

上下两个翼面的剖面 是个不规则的椭圆 不一样长嘛

下面的短一些 上面的长一些

空气本来是相对静止的 这样的机翼像刀子一样划过去 上下两部分空气走的路程不一样嘛 但是由于空气的压力 不走一致有不行(因为有大气压压着嘛) 所以 上面的空气非快点走不可,才能赶上下面的空气

这就好比 你跟你朋友赛跑 你走直线他转圈 要想同时到达终点 他是不是得跑快点.

“你搞两个小纸条 在你嘴巴前面垂直嘴巴 然后吹 你看小纸条是向里合还是向外分呢. ”——

你说的是纸条内外的空气有速度差,那是因为嘴吹气造成的,那么,机翼上下表面的气流速度差是谁造成的呢?

呵呵,请注意用帖子中的图来说明(我有前提的,即:图中所示)。

上面那个鸟博的图呢

应该是av8系列或者苏联类似的垂直起降飞机采用的发动机,这是一种早期的简单矢量发动机. 现在的比较成熟的应该是采用矢量喷口的发动机.(不过个人以为二者的结合才是未来的王道)

第三篇

前面讲过飞行的基本原理. 毫无疑问,装备了矢量发动机的战斗机,也是依靠这种原理运动的. 但是,装备了矢量发动机的飞机,还可以依靠第二种力量进行飞行. 那就是发动机的喷出另外一股气流,给战机提供动力.

鸟博的图里面那个发动机是提供一种垂直动力,而现在的矢量飞机,则是从主喷口提供一个斜方向的力.以保持战机在近似垂直的状态,能够平衡的保持姿态.

而传统的非矢量发动机,没有这种功能,

在空中保持非飞行的机动平衡状态(即不掉高度且能自持),只能靠这种矢量推力.

所以说,有人说j10能作眼镜蛇运动,这话是不准确的,j10没有矢量发动机的情况下,只能作大迎角的类似眼镜蛇运动,而并不是真正的眼镜蛇运动.

当然,这么讲还是不很简明,下面,在讲眼镜蛇运动一的时候,会配图甲乙说明.

好像后掠翼飞机飞的太快是有一些乱七八糟的效应的。其中有一个叫上仰现象。所谓上仰是指当飞机迎角超过一定限度时,俯仰力矩就会发生不稳定转折,进而导致飞机进入上仰,引发飞机失控。这就极大限制了飞机可用迎角,这对强调大迎角,高攻角的现代战机来说是不可想象的。

上面这段话是从其他地方抄来的,人家是为了讲翼刀的作用,只是我不太懂,所以来问您的。本来我寻思着飞机的机翼靠后是为了克服这种上仰现象的。

[编辑本段]翼刀的定义

翼刀是用物理的方法阻止附面层向外翼流动,以缓和翼尖分离。

[编辑本段]翼刀的历史

在二战后发展起来的喷气式飞机中,翼刀是一种比较常见的控制失速的手段。由于喷气式飞机速度非常快,经常在翼尖处出现气流分离(即高速气流使翼尖失去升力)的情况,这对飞机来说意味着可操控性能下降,是很危险的。 我国的飞机大多数有翼刀,这是由于我国的航空技术是由苏联引进的,苏联在米格15上就采用了四翼刀结构,我国在引进的过程中就直接照抄了过来。

至于说到先进,这个很难讲,只能说,翼刀结构是控制翼尖失速的各种手段中最简单的。而这种结构也不是苏联的首创,而是纳粹德国末日时期在自己的BA349“毒蛇”喷气式飞机上最先采用的,有资料称,二战结束后,苏联用缴获的BA349做蓝本生产出了米格15。

所以说,翼刀是一种二战时期的技术。根据风洞实验的结果,翼刀的效果不如一些后来发展的技术,但翼刀是很可靠的。

补充:翼刀装在机翼中部,是对气流控制的要求,如果装在翼尖,气流在接触到翼刀之前就已经发生气流分离了。而翼刀装在2/3处,在气流出现分离前就对其施加扰流作用,也就达到目的了。

翼刀的技术虽然古老,但也没必要妄自菲薄,马镫的技术出现在公元3世纪,现在不是也用得很好吗?过于先进的技术有一个成本问题,简单的技术实用就好。

附:升力形成的原理图

[编辑本段]翼刀的作用

二十世纪四十年代德国空气动力学家提出了将机翼向后斜置一个角度的后掠机翼(swept- back wing ),并很快被各国所接受,成了现代高速飞机和超音速飞机的标准技术。之后出现的三角机翼,变后掠机翼都是在后掠机翼基础上发展起来的。后掠角的大小表示机翼后掠的程度。通常所指后掠翼飞机的机翼后掠角(x )多在25°以上,后掠角较小的机翼仍称平直机翼。 后掠机翼相对于过时的平直机翼是空气动力学上的一个巨大进步。当飞机飞行速度接近声速时,机翼上表面局部气流速度将超过声速,这将出现激波,引起激波后面的气流分离,使飞机阻力急剧增加。对于后掠机翼,垂直机翼前缘的气流速度分量(vcosx)低于飞行速度 v,从而可以在v已达到或超过声速时 ,vcosx还未达到声速。后掠翼还能减弱激波强度,降低波阻。

但是后掠机翼存在着一个缺点:上仰现象。所谓上仰是指当飞机迎角超过一定限度时,俯仰力矩就会发生不稳定转折,进而导致飞机进入上仰,引发飞机失控。这就极大限制了飞机可用迎角,这对强调大迎角,高攻角的现代战机来说是不可想象的。

导致后掠机翼上仰的主要原因是翼尖的分离(当然翼根效应也有影响,不过相比之下不足道而已)。由于后掠机翼翼尖在飞机重心之后,翼尖失速导致升力下降,进而引起抬头力矩。而产生翼尖分离过程则是:相邻剖面错位->上表面弦向压力分布沿展向产生压差->附面层向外翼流动->翼尖附面层增厚->翼尖分离。

翼刀的作用就是用物理方法破坏附面层向外翼流动来缓和翼尖分离,简单说就是改善飞机俯仰安定性。翼刀可以推迟上仰发生的迎角,但不能消除上仰的发生:由于翼刀的存在,内侧翼剖面将首先失速;当战机继续拉大迎角,翼刀外侧附面层仍然向翼尖流动,导致翼尖比内侧分离更加严重。另外翼刀内侧段的分离有可能比无翼刀时提前,导致机翼失速提前。

现代战机通常采用前缘缝翼(增加附面层能量,如Rafale),前缘襟翼(控制机翼气流分离,如F16)和前缘锯齿(即气动翼刀作用,如JAS39)来避免和推迟机翼上仰的出现。另外还有前缘修形(F15A)等做法。

这里着重说一下前缘锯齿。与苏联飞机相比,西方同时代的飞机多采用此种方式,堪称是另一种简单有效的方法。前缘锯齿的作用是,当有迎角时,锯齿两侧剖面的弦向压力分布不连续,气流在内段卷起,在机翼上形成旋涡,旋涡旋转方向阻止机翼附面层向翼尖方向发展,推迟分离。个人觉得其思路甚至比翼刀更巧妙些。Jas39是三代半战机中唯一用了前缘锯齿的,多少反映了其气动技术状态不如其它飞机。

我国和苏联早期的很多飞机都采用翼刀这种简单实用的附面层控制装置。之所以翼刀在东方沿用了较长时间,更多的是因为习惯和传统(在中国,特别是考虑到在80年代中期在西方影响进入以前几乎就是照搬);也可以说是气动,自动控制系统落后。当然那时候我们的空气动力储备是不够。就那么一点点经费,能作什么?美帝验证技术的X系列就比我们建国以来所有型号都多。

现在飞机自动控制系统普遍数字微机化,它们控制的各种跗面层控制装置(前缘缝翼,前缘襟翼等),可以替代翼刀,效果比翼刀要好,所以翼刀渐渐淡出,泯然于历史矣。

作为我国第一个按西方标准设计的战机, JH-7的机翼道尽了我们的尴尬:翼刀和前缘锯齿同在。最初陈一坚总师出于稳妥而两者都采用,顺利保证了JH-7首飞,没有出现机毁人亡而导致型号下马的悲剧。尽管后来发现翼刀没什么作用而取消了。美帝F-100也采用了模拟控制系统控制前缘襟翼而不用翼刀,但后来有统计数字表明它的反应速度低于J-6的翼刀,效率也差很多,直接导致该机机动性下降,所以后来主要用于轰?ā?

至于10为什么没有翼刀那是因为10鸭翼诱导的脱体涡流可以有效吹除机翼附面层,提高升力,所以根本用不着。不过鸭翼也带来了静不安定性。这种布局的飞机,升力点在速度迎角等因素影响下变化是很大的。不过我国开展非常规布局的研究开始的比较早,许多问题还是解决了,比起欧洲某些方面还胜出。

FC-1比较特殊一点。首先它为了巴方能生产(611也图简单,省事,赚钱。。姑且不论)而很少用复合材料,因而出现了01号原型机抬头难的情况;加之一开始没上电传,为赶进度而勉强飞了。加翼刀是为了保险而作的临时之举,确保不出意外而全盘皆输。说到底倒不是因为611气动还停留在60年代。当然MIG的介入多少也说明了当时我们底气不怎么足,尽管只是技术咨询。美帝和毛子在气动上天文数字般的投入可不是都打水漂去了。

杨总师欣赏的前掠翼与后掠翼相比还是有优势的,比如结构,机动,起降等。但劣势更明显,它技术复杂,控制难,超音速机动性能也未算突出, 许多搞气动的都不看好,作为技术储备还是可以的。也许跟他是搞控制出身有关吧.

顺便提一下,前掠翼最初也是德国人先搞出来的。

不过有一些地方值得商榷:

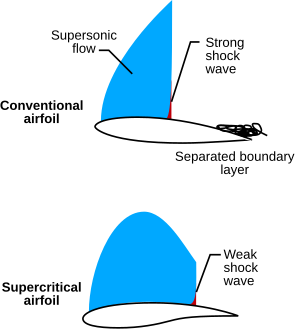

机翼的升力理论有两大路子:贝努力理论和下洗气流理论。还有一个是纯从数学出发的,对于物理机制没有解释。早期以贝努力为主,现在越来越多的机翼无法用贝努力解释,超临界翼就是一个例子。

上为贝努力翼型,下为超临界翼型。超临界的原理我也不大清除,只知道和贝努力不一样

战斗机提高机动性的矢量喷管和垂直起落的矢量喷管不是一回事。垂直起落需要下偏至少90度,提高机动性不需要那么大,极大地降低了技术难度。F119那样的矢量喷管对于直接升力的贡献不大,主要作用在于大迎角低速机动时气动控制面效用严重降低时增加控制力矩以强化机动性。矢量喷管也不是天然必须电传的,“鹞”式上的“飞马”就没有。

F119的上下偏转也就正负30度的样子

飞机侧飞的时候,垂尾只产生少量升力,大部分升力是由机身产生的。侧飞中的机身轴线高于水平线若干度,不是水平的,而是侧身向上拧着脖子飞的。双垂尾也不是用于增加侧飞升力的,尤其是内倾或者外倾的双垂尾。

眼镜蛇动作的关键在于升力中心、重心和惯性之间的协调,不是必须用矢量喷管才能实现的,有了矢量喷管也不是一定就能实现的。F-22就没有公开证明过“眼镜蛇”能力,至少是不必“飘高”高度的眼镜蛇。

现代战斗机机翼越来越靠后是放宽静稳定性的结果,可以减少高速飞行时的配平阻力,并降低过稳定性(也就是增加机动性)。

后掠翼的上扬失控是翼尖失速造成沿机翼方向产生的升力中心前移的结果。翼尖失速是后掠翼上表面气流展向流动的结果,翼刀、翼尖小翼都是用来干这个的。

机翼前缘锯齿的最新例子是F-18E。

锯齿边上的阴影是多孔槽,用上洗气帘起到翼刀的作用

这个上仰的力 如你引用所言 确实存在.

不过我还有一个疑问

采用下垂的机头,是不是就能客服这种力呢? 因为我觉得,飞机的动力主要是来自于机翼,机头是什么形状,应该对飞机的升降力作用不很大.(除非搞一个存心破坏飞机气动效能的古怪机头出来) 当然,更不能排除,机头下垂属于一个综合考量,因为视野也确实大了嘛

如此说来 两个选择实际上是一个答案,所以机头就下垂了.呵呵

上文中对白努力原理在机翼的升力产生方面的阐述 并不很精确 只是一种含糊的描述 超临界机翼,嗯

我不懂.呵呵 刚在网上搜了一下,看到一张两种机翼的升力在音速上下的曲线图 稍微有了点概念.

垂直起降的矢量发动机跟矢量喷管确实不是一回事,两者唯一的共同点就是都可以叫做矢量发动机. 这也就是说其实两者只在数学领域有那么一点点交集就是矢量这个概念.

矢量发动机系统对于电传系统确实不是必须的,不光是飞马系列,我印象中似乎看过一段 矢量发动机的裸机控制演示,似乎这种矢量喷管的也可以用机械控制.(但是这个裸机演示是不是通了电并不知道只是猜测)

不过我个人比较倾向电传,是因为电传是数控的基础嘛. 而数控我觉得肯定是王道.

双垂尾的设计 更多的作用是为了机动性吧,我猜测. 另外一个用途是可以拿来切割对方的飞机,嘿嘿

对于眼镜蛇运动跟矢量发动机系统呢,我是这么认为的,有了矢量发动机确实不一定能实现眼镜蛇运动. 不过没有就一定不行.

原因是,咱们讲的眼镜蛇运动应该是那种符合他狭义定义的运动. 而眼镜蛇运动有一个很关键的动作就是垂直并且后仰,然后保持稳定状态,而且还要再返回来,而不是翻过去. 这种动作没有矢量发动机的话,我觉得应该是做不出来的,因为没有矢量喷管喷出的气流给他相应的作用力支持嘛,后仰以后就回不来,而要翻跟头了. 这个话说起来很复杂,也不知道我表述的是否合理 清晰 ,但是要是有模型的话我肯定能讲清楚.

所以我才认为眼镜蛇运动的核心意义就在于证明这个矢量发动机系统的作用.

至于f22,我见过他作类似与眼镜蛇的运动,但是仔细看的话实际上是大迎角爬升运动的一个变行,然后保持住空中悬停,但是无法保持一个可控制的后仰--返回运动.由此我判定,f22的矢量喷管技术要么实际上是不过关的半截子技术,要么是一种简单的矢量喷管技术,所以无法实现眼镜蛇.

不过这个f22的设计理念嘛,本身也不在乎这个.人家的卖点是隐形外加超音速巡航等. 我看他的资料,f22其实有一个很大特点就是死高速,也就是说他巡航速度快,但是开加力后的速度提高其实就很有限. 这种设计本身也许并不是缺陷,用句形象化的表述就是,跟狐蝠比呢,狐蝠是一个冲刺型选手,而f22是一个长跑选手.

还有一个问题,就是机头下垂的问题,有人提了,几头下垂会不会是为了克服上仰力? 我不懂,但是个人感觉,机头下垂主要还是为了增加视野,这一点请不吝赐教.

ps:看到专业滴意见出来了,后面的东西写起来怯怯滴了呵呵

我虽然是军盲也知道普加乔夫眼镜蛇机动和飞机的气动布局有关, 和什么矢量发动机毛关系没有.

普加乔夫是哪一个 跟平可夫朱可夫这弟儿俩啥关系.

眼镜蛇一:

矢量喷管 采用斜向喷射,给飞机提供向前的动力,同时也维持升力,以保持战机的空中姿态和相对位置.

俗话说就是不掉高度.

同时,驾驶员采用控制机翼以及调整矢量喷管角度的方式,来调整飞机姿态,以做出向前或者向后的倾斜

酷似眼镜蛇挑衅的姿态,所以,眼镜蛇运动的名称,也就由此而来

在这个运动图例当中,我们可以看到,根据物体移动的物理定律,这是一种平移.

那么,还有没有另外的方式呢?

当然有,不过这个要以后再讲了.

时间是1989年4月28日,飞机是苏27。

眼镜蛇动作就是用这个人的名字命名的,全称就叫做普加乔夫眼镜蛇。

......

恩

对照那个图.

谁能给我从力学原理来解释一下 在理想状态下,如果矢量喷管不存在(但是可以有传统喷管), 第四到第八个动作,仅靠气动布局,在平移的状态下,怎样实现?

这个事情我想破头也没弄懂.