主题:启功先生于北京时间30日凌晨2:56分在京逝世 -- 猫元帅

启功《自撰墓志铭》

铭文曰:“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。

六十六,非不寿。八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”

转自搜狐

一九一二年七月二十六日生于北京。

启功的始祖是清朝雍正皇帝的儿子,排行第五,名弘画,封“和亲王”。其后代逐渐从王府中分离出来,至其曾祖时,家族已失去门荫,要通过科举找出路了。曾祖溥良,考中进士,入翰林,清末曾任礼部尚书、察哈尔都统。

祖父毓隆,也是翰林出身,为典礼院学士,曾任学政、主考。

◆ 一九一三年 一岁 父亲去世,随祖父生活。

为祈福,祖父曾让他拜雍和宫的一位老喇嘛为师,做记名的小喇嘛 ,取名“察格多尔札布”。当时正是辛亥之后,清廷逊位,其曾祖绝意政治,不愿居京城,以示不再过问国事。恰其曾祖有一门生,名陈云诰,亦是翰林,家为河北易县首富,广有资财,于是出资在易县城中购买房舍,请其曾祖居住。曾祖乃携家人迁居易县,启功时年方三四岁。稍后,入私塾读诗文。

◆ 一九二二年 十岁

曾祖去世。家业因偿还债务而衰落。

◆ 一九二三年 十一岁 祖父去世。

家中变卖世藏书籍以作殡葬费用。当时母亲克连珍与尚未出嫁的姑姑恒季华,都年仅二十余岁,便挑起家庭生活重担。恒季华为了教养这一线单传的侄子成人,毅然终身不嫁,并把自己看做是这个家庭中的男人。启功亦称姑姑为“爹爹”(满俗,“爹爹”即叔叔)。

◆ 一九二四年―一九二六年 十二岁至十四岁

在北京汇文小学和汇文中学读书。幼年启功,看到祖父案边墙上挂有大幅山水是叔祖画的,又见祖父拿过小扇画上竹石,几笔而成,感到非常奇妙,便产生“做一个画家”的愿望。他在学校的习作,曾被学校选为礼品赠送给知名人士。

◆ 一九二七年―一九二九年 十五岁至十七岁

经长亲带领,拜贾羲民先生学画,贾先生博通画史,对于书画鉴赏也极有素养,见解卓识。常带启功到故宫博物院看陈列的古代书画,有时还和一些朋友随看随加评论,启功也一一记下。这些活动使启功深受启迪和教育。 启功想多学些画法技巧,贾先生又将他介绍给吴镜汀先生。吴先生教授画法,极为耐心,绝不笼统空谈,而是专门把极关重要的窍门指出,使启功长进很快。一次,一位长亲命他画一幅画,说要装裱后挂起,他感到很光荣。但长亲又说:“画完后不要落款,请你的老师落款”,这又给他很大刺激,从此发愤练字。

◆ 一九三○年 十八岁

经老世交介绍,从戴姜福先生学习中国古典文学,习作旧诗词。由于老师的精心培育,加上他刻苦自学,从青年时候起,便对中国古典文学和历史打下了坚实基础。

◆ 一九三二年 二十岁

与章宝琛完婚。章氏,满族,长启功两岁。 为维持生活,教家馆,有时也作画卖钱。

◆ 一九三三年 二十一岁

经傅增湘先生介绍,受教于陈垣先生,陈垣先生看过他的作品,认为“写作俱佳”,便安排他在辅仁中学任国文教员。此后几十年一直在教育岗位,主要精力都在教授古典文学,中间也卖过字画,但他说:“那只是副业。”

◆ 一九三五年 二十三岁

任辅仁大学美术系助教,业余从事书画创作。

◆ 一九三八年 二十六岁

任辅仁大学国文系讲师。抗战胜利后兼任故宫博物院专门委员,负责文献馆审稿和鉴定文物。

◆ 一九四九年 三十七岁

任辅仁大学国文系副教授兼北京大学博物馆系教授。

◆ 一九五二年 四十岁

全国高等院校进行院系调整,辅仁大学与北京师范大学合并,任北京师范大学中文系副教授,教授古典文学。同年加入“九三”学社,被选为“九三”学社北京分社委员,后又被选为北京市政协委员。此后曾与向达、王重民、周一良、曾毅公、王麇菽诸人标点敦煌变文俗曲。稍后又为人民文学出版社出版的《红楼梦》程乙本作注释,这是建国后首次出版的《红楼梦》注释本。 一九五七年 四十五岁 母亲和姑姑相继去世。

◆ 一九六二年 五十岁

撰写完成《古代字体论稿》和《诗文声律论稿》两本书稿。

◆ 一九六三年 五十一岁

撰写了《〈红楼梦〉札记》

◆ 一九六六年 五十四岁

“文革”爆发,一切公开的读书写作活动被迫中止,但私下里治学不辍。由于他精通书法,常被造反派命令抄写大字报。

◆ 一九七一年 五十九岁

参与中华书局组织标点《二十四史》和《清史稿》的工作,与王钟翰等负责标点《清史稿》。

◆ 一九七五年 六十三岁

夫人章宝琛逝世。

◆ 一九七六年 六十四岁

粉碎四人帮之后,师大恢复课程。

◆ 一九七七年 六十五岁

《诗文声律论稿》由中华书局出版

◆ 一九七八年 六十六岁

文革后落实政策仍被聘为教授。

◆ 一九七九年 六十七岁

《古代字体论稿》由文物出版社出版。

◆ 一九八一年 六十九岁

《启功丛稿》由中华书局出版。同年中国书法家协会成立,被推为副主席。应香港中文大学邀请赴香港讲学,作关于汉语和《红楼梦》的讲演。

◆ 一九八二年 七十岁

国家古籍整理出版规划小组成立,任该组成员。

◆ 一九八三年 七十一岁

应中宣部《中国美术全集》办公室聘请,任《中国美术全集》顾问。 参与国家文物局组织的由七位专家组成的中国古代书画鉴定组,负责甄别、鉴定北京及全国各大城市博物馆收藏的古代书画作品的真伪。

◆ 一九八四年 七十二岁

被聘为博士研究生导师。被选为中国书法家协会主席。

我叫启功,字元白,也作元伯,是满洲族人,属正蓝旗。我的老伴儿叫章宝琛,比我大两岁,也是满人,我习惯地叫她姐姐。

我既然叫启功,当然就是姓启名功。有的人说您不是姓爱新觉罗名吗?现在很多爱新氏非常夸耀自己的姓,也希望别人称他姓爱新觉罗;别人也愿意这样称他,觉得这是对他的一种恭维。

这实际很无聊。事实证明,爱新觉罗如果真的能作为一个姓,它的辱也罢,荣也罢,完全要听政治的摆布,这还有什么好夸耀的呢?何必还抱着它津津乐道呢?这是我从感情上不愿以爱新觉罗为姓的原因。

我虽然不愿称自己姓爱新觉罗,但我确实是清代皇族后裔。我是雍正皇帝的第九代孙。雍正的第五子名弘昼,是乾隆皇帝的异母兄弟。乾隆即位后,封弘昼为和亲王。我们这支就是和亲王的后代。

我平生用力最勤、功效最显的事业之一是书画鉴定。我从实践中总结了七条忌讳,或者说社会阻力容易带来的不公正性,即一、皇威,二、挟贵,三、挟长,四、护短,五、尊贤,六、远害,七、容众。简而言之,前三条是出自社会权威的压力,后四条是源于鉴定者的私心。

走好

从某种意义上说也是对逝者的另类认同吧。

启功生前,我舅舅经常去看他,此老是一个典型的反封建主义者,到了晚年,这股子劲头更浓,另外,这个人挺仁义,比如他对陈垣的感情,不是每一个人都能做到的,也不是每一个成大名的人能够守住的。

震惊,非常震惊。。。

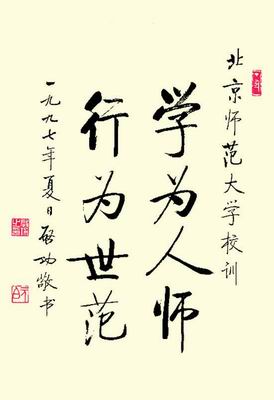

启老自己说,他首先是一位教师。而我最早却是先领教了他的字,真是过目难忘。。各位肯定也见识过的,如图

小学语文课本,大家都用过吧

当代书法家中,我非常欣赏的有两位,一是启功,二是刘炳森。启老的字,刚劲和柔美共济;刘老的字,端庄与沉稳并存。

而刘老,已先启老一步,于今年2月15日与世长辞了。短短数月之中,书坛双璧相继撒手人寰,念及于此,怎不叫人黯然神伤。。

与刘老的侠义宽厚相仿佛之外,启老更多的是学业上的造诣,文物鉴定、语言研究……以至于他本人,都已经成为了中华一宝。可今天,竟听到了如此消息。。。唉。。。

北师大校训,也是启老生平的最好总结

谨致悼念。。

以下是自新浪的一篇转贴,共怀启老其人其事:

--------------------------------------------------------

独创“启”姓,自当始祖

启功先生的全名为爱新觉罗?启功。但他在所有的书画、著作、文章和书信中,从未用过“爱新觉罗”。启老诙谐地说:“本人姓启名功字元白,不吃祖宗饭,不当‘八旗子弟’,靠自己的本领谋生。”

他的祖先是雍正的儿子,乾隆的弟弟。但是到了启功的高祖父这一代,因不是正室生的嫡系长子而列入旁支,从而跟着当侧室的母亲搬出了王府。当启功的高祖父死后,曾祖父已成为所谓的“强干弱枝”,以教书度日。由于不甘居人下,他发愤读书,应考科举,由举人、进士到翰林,最后当了礼部尚书。启功的祖父仍旧走这条道,最终也做了“主考”,当了“学政”。可是启功的父亲未踏入仕途便于十九岁过早地夭亡,当时启功刚满周岁。在祖父关爱下启功才得以上学念书。其祖父的老门生戴遂之,堪称是知恩图报的老夫子。他亲自为少年启功讲授文史,竭尽全力要让他继承其教育世家的衣钵。启功当时想:“你供我上学,可我母亲和一个没有出嫁的姑姑谁管呢?再说我总不能老靠别人的资助过日子吧?”于是他央求戴老先生说:“我想谋个职业,哪怕一月挣个二三十元,也好奉养母亲和姑姑。”启功明白自己是彻底“被遗弃的贵族后裔”,那何不隐其姓,先解决生计再图发展?开朗乐观的他便独创“启”姓,自当“始祖”了。

1933年启功中学毕业。基于家学的渊源,又得到祖父门生的刻意指点和悉心培养,启功在古典诗词和经史辞章方面便脱颖而出了。这时祖父的一位老世交傅增湘先生把启功举荐给了卓越的史学家和教育家陈垣。陈垣对学生情谊之纯,之真,之深,使启功终生难忘。他曾动情地回忆道:“我从21岁起得识陈垣先生,直到他去世。受陈老师教导,经历近四十年。”为报此恩,耄耋之年的启功呕心沥血伏案三年,创作了上百幅书画作品。在陈垣先生诞生一百二十周年之际,他以在香港义卖所得的一百六十三万元人民币设立了“北京师范大学励耘奖学助学基金”。基金以“励耘”命名,是因为老校长陈垣生前曾吟诗云:“老夫也是农家子,书屋于今号励耘。”陈垣久居此屋,励耘书屋由此得名。启功了了报答师恩的夙愿,赵朴初先生题诗赞曰:“输肝折齿励耕耘,此日逾知师道尊。万翼垂天鸾凤起,千秋不倦诲人心。”

患难与共情未了

在启功心目中还有一位永远难忘的人,便是他患难与共的老妻章宝琛。启功的婚姻不仅要遵“母命”,还要按清代传统只在旗人内部论亲。他21岁时中学毕业,正忙于四处求职,在母亲的包办下,便与从未见过面的章宝琛成婚了。章宝琛不通文墨,而且是带着可怜的小弟弟一起嫁过来的。但自她来到启功家后,任劳任怨,再不要启功为“家”操心,使启功对她由“同情”逐渐转化为“爱情”。启功的母亲1956年病逝时,启功于悲恸中顿悟了妻子为这个家庭日夜操持的功劳,竟忍不住双膝跪下一拜,叩谢贤妻的情深义重。

1957年整风反右运动,潜心习书画的好好先生启功也在劫难逃。回到家来,章宝琛不解地问他怎么会划上了右派,启功为宽慰她,不无幽默地说:“我参加过土改,划什么‘分子’都有比例数。这个‘右派’也是有比例的。你想想,咱们是封建家庭,皇室残渣,受的是根深蒂固的封建教育。既然有比例,就有凑数倒霉的,在下就是一个。”妻子学着老校长陈垣的口气劝启功埋头写书,不辍书画,“留得青山在,不怕没柴烧”。章宝琛还卖了首饰,换了钱来给启功买书用。“文革”年月启功被拘留审查,幸亏章宝琛有见识也有胆量,她早把家里一切“犯禁”的东西和启功所有的字画书稿,统统包装严实埋藏好。红卫兵无数次抄家什么也没有查到。一次红卫兵逼问启功:“你是清朝的孝子贤孙,封资修的东西一定不少!”启功也幽了一默:“实话实说吧,资没有,修也没有,就是有封。老朽虽系皇室后代,想当孝子贤孙还当不上呢……”有位好心的学生有意掩护他,就故作正经地说:“你只有封,就给你‘封’上吧!”从此门上就贴了两道大封条。1975年章宝琛病危,她在弥留之际拉着启功的手,指点了她埋藏书画文稿之处。日后启功找出来一看,自己多年呕心沥血所作的书画文稿,是用一层又一层的牛皮纸外套塑料膜包裹好的,一张也没坏!这“奇迹”,为启老、也为中华民族保留了一批珍贵的墨宝。

独创“五三五”字体

启功先生出生在书香门第,自幼便在祖父的督促下练习书法。开始他与一般的小孩没有两样,悬腕运笔老哆嗦,描“红字”的成绩也不理想,以致后来他的画比字好。对他刺激最大的是,一次他的表舅请他作画,却事先叮嘱再三:画好后千万别在上面题款,他要另找人写。此事促使他立志勤奋练字。后来陈垣又对他说:“你要给学生批改作文,学生的字写得比你漂亮,你心里会是什么滋味?”启功下苦心练字,书法有了很大的进步,陈垣看后又加指点:“不要用毛笔去模拟刀刃所刻的效果,以免流于矫揉造作之弊。”悟性过人的他由此深得其理,后来便提出了“学书别有观碑法”,“透过刀锋看笔锋”,“半生师笔不师刀”等名言。

古人有“书法以用笔为先”之说。启功曾花大量的时间和精力苦练用笔,一笔一笔地琢磨,临帖临得分毫无差。但写出来的字平看还可以,一挂起来就没神了。经过再三揣摩,他才发现问题在字的“结构”上。启功找来很多名家碑帖以及唐代佛经,用透亮的方格纸将这些字单个放大,潜心描写,终于从名家书法的笔划结构上,找到了写字的规律。这极平常的规律却极难发现。一般人学书法都是从写“九宫格”或“米字格”开始,将方格分成若干的等分。启功发现问题就出在这“等分”上。道理很简单,因为每个字的“重心”不一定都在“中心”,所以不能把每个字都一个模式地上下左右分为“三等分”。于是他采用一个更为符合字形结构的划分法,便是由他首创的“五三五”不等分,这种字形上下左右的分量较大,中间的分量较小,而不是“九宫格”那样的“九等分”。

启功在这“五三五”不等分的基础上练字许久。他反复研究,又发现汉字结构存在“先紧后松、左紧右松、内紧外松”的规律,所以对历来所说汉字应“横平竖直”之言也不可尽信了。其实,平、直之中也是有变化的,不然写出来的字就全无神采而变得呆傻了。“形似”与“神似”之别,究其根源还在于汉字的结构上。如果字的结构不好,用笔再妙也无济于事。所谓“胸有成竹”,就是写字时,心中应先有这个字的“骨架结构”,下笔心中有底,笔下也就有神了。启功认为写字只要写出结构,好看就行,爱怎么拿笔就怎么拿,爱怎样用笔就怎样用笔。哪怕每天写几个字,将字的结构写准确就是功夫。“五三五”不等分结构字体,便是他独创的“启体”书法。

“文革”十年浩劫中,启功没有贴大字报的资格,却必须承担抄大字报的义务。先是造反派的大字报让他抄写,由于启功字写得好,随后各种“战斗队”的大字报都让他抄写。有时时间紧迫,造反派们直接往席棚墙上贴白纸,命令他站着面对席棚墙直接写。如此挥毫几年后,竟练就了他独特的“站功”,笔也练得放开了。后来,当启功的书法誉满海内外,成为千金难得之“国宝”时,北师大校园内还出现过搜寻“文革”中启老所抄的“大字报”与“小字报”的热潮。

“三怕”与“二不怕”

启功的书法成为难得的墨宝,所以假冒之作颇多,还真有几家铺店专卖这种“作品”。启功听说此事,有次会后路经此店,便进去一件一件地细看。有人特地走近他身旁问道:“启老,这字是您写的吗?”他笑微微答道:“比我写得好!”在场的人全都哈哈大笑了。紧接着启功改口说:“这是我写的。”事后他解释说:“人家用我的名字写字,这是看得起我。再者此人一定是生活困难缺钱,他要是找我借钱,我不是也得借给他吗?”这便是启功的幽默风趣,他在家养病时,曾写一个字条贴在门上以谢客,上书:“熊猫病了”。让你吃了闭门羹,却仍不免莞尔一笑。

好多人都知道启功的“三怕”与“二不怕”。启功第一怕是“怕过生日”,所以北师大把给他办九十岁生日的活动改为庆祝他从教七十年的研讨会和书画展。他的第二怕是怕沾上“皇家祖荫”,故隐其姓“爱新觉罗”。第三怕是怕良朋给自己介绍老伴。在他著述的《赌赢歌》中,有一个哀婉而温馨的故事:启功夫妻恩爱,相濡以沫。一次夫人章宝琛对他开玩笑说:“我死后一定有不少人为你介绍对象的,你信不信?”启功以他素有的幽默笑曰:“老朽如斯,哪会有人又傻又疯这样子做呢?”夫人进而逼问:“如果你不信,我俩可以赌下输赢账。”启功颇感意外,便狡黠地笑言:“万一你输了,那赌债怎么能生还?”夫人便说:“我自信必赢。”不料这一时戏言果然灵验。当夫人撒手人寰后,启老家中可谓“门庭若市”,不少热心朋友乐呵呵地手拿“红丝线”,进门就往启老的脚脖上系。更有人不经同意便领女方前来“会面”的。这可吓坏了启功,于是他先以幽默自嘲谢客:“何词可答热情洋溢良媒言,但说感情物质金钱生理一无基础,只剩须眉男子相,如此而已而已。”此招仍不能挡驾,他干脆撤掉双人床,换成一张单人床,以此明志,谢绝盈门说客。

再说启功的“二不怕”,即一不怕病二不怕死。面对颈椎病发作,要他做“牵引”治疗。这般痛苦事,他却开心地喻为“上吊”,形神毕肖地写下《西江月》:“七节颈椎生刺,六斤铁饼拴牢,长绳牵系两三条,头上数根活套。虽不轻松愉快,略同锻炼晨操,《洗冤录》里篇篇瞧,不见这般上吊。”一次验血检查,见护士拿着装有他血液的试管不停地摇晃,不解地问道:“你为什么如此摇晃?”护士答曰:“您的血太稠啦,不摇晃很快就会凝固的,今后您要少吃肉啊!”此时,恰巧碰上赵朴初老先生也来此抽血化验,赵老颇为感叹地说:“我吃了一辈子素,现在也是血脂高……”这下可让启功抓住“反驳”的理由了:“你看,我说一定和吃肉没什么关系嘛!”

在北师大校园内,“师”门弟子爱戴、尊敬启老,见面总爱称他为“博导”。启功便言:“老朽垂垂老矣,一拨就倒、一驳就倒,我是‘拨倒’,不拨‘自倒’矣!”在他被任命为“中央文史研究馆馆长”后,有人祝贺说,这是“部级”呢。启功则利用谐音风趣地说:“不急,我不急,真不急!”更为幽默风趣的是启功外出讲学时,听到会议主持人常说的“现在请启老作指示”,他接下去的话便是:“指示不敢当。本人是满族,祖先活动在东北,属少数民族,历史上通称‘胡人’。因此在下所讲,全是不折不扣的‘胡言’……”如此见面语,立马活跃了会场气氛。

早在1978年,六十六岁的他风头正健之时,就自撰其《墓志铭》,其诙谐幽默,仍充满字里行间:“中学生,副教授。博不精,专不透。名虽扬,实不够。高不成,低不就。瘫趋左,派曾右。面微圆,皮欠厚。妻已亡,并无后。丧犹新,病照旧。六十六,非不寿,八宝山,渐相凑。计平生,谥曰陋。身与名,一齐臭。”

本来还想写写启功先生的诗,现在先看悼亡文章吧。

“一针见血瓶中药,七字成吟枕上声”。斯人已逝,后继何人?

今天看了相关新闻,才发现不才实在孤陋寡闻,启功先生造诣良多,而不才过去只看到了其卓绝的书法。然而不才于书法也不知皮毛,惭愧惭愧。哀悼启功先生。