主题:Taylor Branch:高天火柱——MLK三部曲之二 -- 万年看客

把中国人划入他们之外。由此看来,马丁路德金真是忠而见疑啊,而根据他的这种自诩为Caucasian的路子走,也确实出来了少部分Negro跨入了高层,但多数黑人还是处于底层。

乔治卡林说过的:“柯林.鲍威尔是一名公开的白人,只不过碰巧也是黑人”

这个Caucasian一般是在什么范围用,准确意思是什么?这是高加索山那个高加索吗?格鲁吉亚?斯大林?和bloned(可能打错),latin,什么区别?

而关于黑人白人,我见得几次好象试用本lack和white,是否?还有个有色人种,英文是哪个词?这个词不是把华人包括在内的吗?

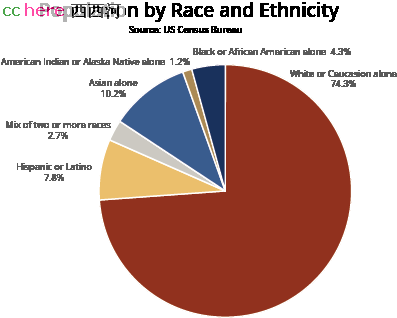

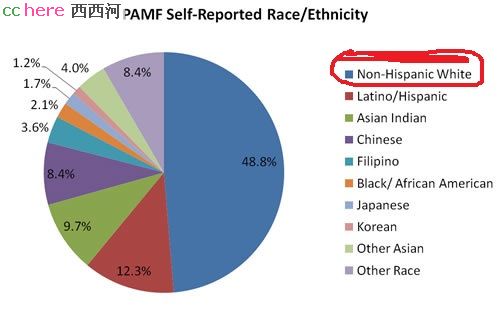

在美国,caucasian和white基本通用了,另外造出一个“非西班牙裔白人”Non-Hispanic white,一般介绍说是因为有两千多万南美人自称白人,所以有些表格选项专门标明“非西班牙裔白人”“西裔(或拉丁裔)”“非洲裔”“亚裔”等等。“有色人种people of color”这词表格上是不用的,可能政治不正确. 没有一个词专门包括华人,用“少数民族”或“亚裔”。下面搜索几张图, 那些词汇可以参考。其中第三个是一个医院病人比例统计,不是社会人口的比例。

不客气,为老师打回下手很光荣,有用得着的地方请吩咐

竟然忘了,最传统和接近华人的词是东方oriental,但应该从来没出现在表格上,使用的场合和广泛程度,同中文的“东方”基本一样,本来是最人畜无害的词,但近年无奈地成为政治不正确,一个很有趣也很蛋疼,很美国特色的问题,下面转一篇文章供参考,翻译大意如下

----------------------------------------------

奥巴马禁中央政府使用“东方人oriental”这个词

因为东方人听起来像外来人口,永远不能成为美国人,有排外歧视侮辱成分

白人比亚洲人更急切抹掉这个词,因为急于洗清自己,白人喜欢同亚洲人讲种族主义问题,因为不敢同黑人讲

在美国用“东方”一词最多的正是东方人,尤其年长人群,无数商业艺术文化行业使用“东方”,禁用“东方”,说是保护他们,实质折腾他们。(该文作者是东方医疗行业) N多年来,全美国N多省市,N多学校,N多课程,使用“东方医学”这个词,花大量人力物力,把整个行业折腾一遍,为了一个从不曾存在的侮辱。无数美国人享受“东方医学”,我们应该争取的是与西医实际平等的地位,而不是在称呼用词上扯淡。

-----------------------------------------

By JAYNE TSUCHIYAMA JUN 01, 2016

It is now politically incorrect to use the word “Oriental,” and the admonition has the force of law: President Obama recently signed a bill prohibiting use of the term in all federal documents. Rep. Grace Meng, the New York congresswoman who sponsored the legislation, exulted that “at long last this insulting and outdated term will be gone for good.”

As an Oriental, I am bemused. Apparently Asians are supposed to feel demeaned if someone refers to us as Orientals. But good luck finding a single Asian American who has ever had the word spat at them in anger. Most Asian Americans have had racist epithets hurled at them at one time or another: Chink, slant eye, gook, Nip, zipperhead. But Oriental isn’t in the canon.

And why should it be? Literally, it means of the Orient or of the East, as opposed to of the Occident or of the West. Last I checked, geographic origin is not a slur. If it were, it would be wrong to label people from Mississippi as Southerners.

Of course I understand that some insults have benign origins. “Jap,” for example, is simply a shortening of the word Japanese, but that one stings. As 127,000 Japanese Americans were carted off to internment camps during World War II, they were repeatedly referred to by their fellow citizens and the media as Japs. It was meant as an insult and understood as such. Clearly context is important.

Erika Lee, director of the Immigration History Research Center at the University of Minnesota and author of “The Making of Asian America: A History,” offered a similar explanation to NBC News: “In the U.S., the term ‘Oriental’ has been used to reinforce the idea that Asians were/are forever foreign and could never become American. These ideas helped to justify immigration exclusion, racial discrimination and violence, political disfranchisement and segregation.” Lee also claimed that continued use of the term “perpetuates inequality, disrespect, discrimination and stereotypes towards Asian Americans.”

I don’t see it that way; I see self-righteous, fragile egos eager to find offense where none is intended. A wave of anti-Oriental discrimination is not sweeping the country. Besides, the term has been steadily falling out of circulation since the 1950s, and it’s mainly used today by older Asians and the proprietors of hundreds if not thousands of restaurants, hotels, shops and organizations with Oriental in their name. The well-intentioned meddlers will create trouble for exactly the population they want to defend.

My profession, Oriental medicine, is among those on the receiving end of the identity-politics outbreak. A funny thing I noticed is that my Caucasian (dare I say Occidental?) colleagues, not my Asian colleagues, are most eager to remove Oriental from public discourse. I suppose they’re busy shouldering their burden of guilt. Margaret Cho said it best: “White people like to tell Asians how to feel about race because they’re too scared to tell black people.”

In my field, the word “Oriental” appears in the title of 17 of the 58 accredited graduate-level schools, 21 of the 33 state associations and eight of the 24 national associations. Though the new federal legislation does not require us to act, it has increased pressure to toe the politically correct line.

Are we really going to waste time, energy and millions of dollars to rebrand our entire discipline — rename our schools and boards, redesign corporate identities, websites and publications and send out thousands of revised diplomas — all to wipe away an insult that doesn’t exist?

We have more important things to worry about. Big pharma is busy patenting the active compounds in the herbal formulas that Orientals have been prescribing for millenniums. The World Health Organization and National Institutes of Health have long recognized the efficacy of acupuncture (the mainstream of Oriental medicine) in treating dozens of conditions. More than 20 million Americans have used acupuncture. Yet neither Medicare, Medicaid nor federal employees’ insurance covers the procedure. Practitioners of Oriental medicine have struggled for years to gain acceptance with the Occidental medical community and with insurance companies and federal and state governments. Yet here we are focusing our efforts on language.

Jayne Tsuchiyama is a doctor of acupuncture and Oriental medicine.

在约翰逊发表密歇根演讲的前一天,马尔科姆.X结束了为期五周的海外之旅回到了纽约。他身上最明显的变化发生在宗教层面上:他为自己起了一个新的逊尼派穆斯林名字埃尔哈吉.马利克.埃尔沙巴斯,他的手里多了一根非洲风格的手杖,还仿照麦加朝觐者的做派留了一嘴略带红色的山羊胡子。对于少数几名跟随他离开伊斯兰国度追随者们来说,这些特征让马尔科姆成为了一个充满异国情调的角色,看上去活像是他最喜欢的电影《阿拉伯的劳伦斯》里的一名沙漠游牧民。

接风现场聚集了许多倾心于马尔科姆的穆斯林信众,他们当中还混杂着五十名很不自在的记者,致使这场接风会变成了即兴新闻发布会。对于记者们来说,马尔科姆的新信息就像他的这身行头一样奇怪。“难以置信!”迈克.韩德勒一边在机场的候机厅里运笔如飞地写笔记,一边不停地自言自语。韩德勒两周前在《纽约时报》上发表的一篇文章——“马尔科姆.X对白人看待麦加之旅的态度感到满意”——在记者和穆斯林当中都引起了一阵骚动。这次马尔科姆返乡又进一步引发了更多的头条新闻,比如“马尔科姆拒绝种族分离”。此外他对于犹太教的修正看法也必然要得到报道。(马尔科姆没有像以前那样把犹太人与白皮魔鬼混为一谈,而是宣称“我们可以从美国犹太人身上学到很多东西”。他建议黑人穆斯林效仿犹太人与历史上的以色列人之间的传承纽带,就算身在美国也可以进行文化和心理层面上的泛非洲返乡寻根之旅。*)不过韩德勒的激动心情无非只是剃头挑子一头热而已,因为报社编辑们通常都会把此类跟进报道打发到报纸末版的不起眼位置。

*【马尔科姆对于犹太人的“全新”兴趣并非总是出于投机或者充满历史的厚重感。有一次他在哈莱姆看到了美国最早的多元文化广告海报当中的一张,不由得心有所感,随即让一位朋友抓拍了一张他站在海报边上的照片。海报的主角是一位年轻黑人男孩,正在看着一片犹太黑麦面包露出笑容,搭配的广告词是“你不必非得是犹太人才能喜欢李维斯牛仔裤。”照片上的马尔科姆也笑得像海报上的男孩一样灿烂。】

在朝觐途中,马尔科姆向美国国内寄回了许多颇有新闻价值的信件,收信人包括韩德勒、詹姆斯.法默以及其他许多人。信中内容看似幼稚,其实却是精心算计的产物。马尔科姆在信中宣称,他发现真正的伊斯兰信仰囊括了“来自世界各地的朝圣者……从金发碧眼到黑肤非裔,各种肤色应有尽有。”通过这些信件,马尔科姆正式摆脱了伊斯兰国度的“白皮魔鬼”教义的束缚——当然他并不会在信中提到自己在多年以前就结识过许多白人穆斯林信徒,甚至还在公开场合讨论过有关他们的问题,更不会承认他也曾采用过伊斯兰国度的独门话术,即针对那些原本不会考虑伊斯兰信仰的黑人宣扬黑人至上神学理论,使其遭受当头棒喝式的震撼,然后这些“失而复得”的人们自然就会被吸引入教。尽管马尔科姆为自己塑造的这副豁然开朗的形象不足为信,但是这一招开局手段的确取得了成功。虽然大多数美国人既不知道、也不关心他是否会在看到一名白人穆斯林之后就改变自己的宗教哲学,但很多人确实注意到了《纽约时报》所说的他“对于种族关系的全新且积极的见解”。

除了马尔科姆本人,几乎所有人都觉得新版马尔科姆的宗教表皮只不过是细枝末节而已。今年4月他独自逃离美国之前曾经多次面临死亡威胁,还背负了叛教者的恶名。为了按照《古兰经》的规定完成朝圣之旅,马尔科姆来到了沙特阿拉伯的吉达市。在一处通向麦加的检查站,安检人员将马尔科姆当做可疑人物从人群中拽了出来并且加以拘留,因为他持有美国护照,而且在做礼拜时说的阿拉伯语也磕磕绊绊。一头雾水的马尔科姆在一座拥挤的监室里滞留了一天一夜,衣物全被扒光,仅仅按照伊斯兰教义规定用两条白毛巾遮蔽身体——腰上围着伊扎尔,左肩上围着里达——而且同监的人们全都不会说英语。“自从脱离襁褓以来,我还从没感到如此孤独和无助,”他这样回忆道。于是他开始模仿其他人的祈祷与跪拜动作。

正所谓天无绝人之路,马尔科姆偶然间在拘留所里发现了一部造型奇怪的电话。这时他突然想起自己随身带着一个沙特当地电话号码,这个号码的机主是一位伊斯兰作家的儿子。这位作家不仅会说英语,而且还与沙特的实权人物费萨尔亲王有姻亲关系。通过这条三手人脉,马尔科姆转眼间就从阶下囚变成了座上客。一位效命王室的口译员将他从拘留所直接领进了朝觐法庭,朝觐法庭核准了他作为一名正牌穆斯林的身份,然后沙特政府就指派专人专车将他一路护送到了麦加。作为朝觐之旅的最后步骤,马尔科姆走进麦加禁寺,围绕着禁寺中央的天房转了七圈——穆斯林们相信这座圣祠由第一先知易卜拉欣兴建,当初易卜拉欣自愿将自己的儿子献祭给真主,仁慈的真主放过了这孩子的性命,于是易卜拉欣就修建了天房以示自己完全臣服于真主——然后又与身边无数满心喜乐的信众们一起整整祷告了六个小时。根据伊斯兰教的说法,当年穆圣临终之前就是在同一地点完成了生平最后一次布道。

麦加朝圣的结束将马尔科姆从四面受敌的处境当中暂时解脱了片刻。根据他对亚历克斯.黑利的口述,涉及这段旅程的描述将会在他的传记当中占据四十多页的篇幅。这是他平生当中难得的一段愉快时光。在美国境内遭受追猎的马尔科姆此时美滋滋地享受着安全的冒险,在美国境内胆大无畏的局外人此时毫无愧怍地品味着足以与来访外国领导人相称的的关注——“中国大使黄华先生携夫人举行了国宴为我接风……为我送行的则是由五位大使组成的小型车队!”在加纳,他在已故的W.E.B.杜博斯的图书馆、花园和避暑别墅周边拍摄了许多照片,兴奋地收集证据,将杜博斯在非洲获得的荣誉与他在美国受到的蔑视与刑事起诉进行对比。

在非洲,人们将马尔科姆誉为世界公民与传扬勇气的先知。马尔科姆也趁势踏入了全新的政治领域。非洲马克思主义者敦促他把种族看作阶级斗争的组成部分并且反对作家朱利安.梅菲尔德(Julian Mayfield)的主张:此人认为卡尔.马克思无非是自私的白人在控制有色人种时采用的挡箭牌。马尔科姆建议将美国种族实践重新定义为针对基本人权的侵犯,并且将美国拖到联合国面前接受制裁。非洲新兴各国的总统们对于这个主意都很感兴趣,但即使是加纳总统恩克鲁玛这样的强人也不愿公开支持这个主意,唯恐冒犯美国政府。

在加纳的阿克拉市的最后一晚,马尔科姆在大使酒店外偶遇了穆罕默德.阿里。一阵尴尬的无言驻足之后,新科重量级拳王断然拒绝了马尔科姆的问候并且迅速离开了现场。带领他的随员们一起离开的则是他的经纪人,以利亚.穆罕默德的儿子赫伯特。此时距离他们共同战胜桑尼.利斯顿仅仅过了三个月。尽管阿里的冷落让马尔科姆很不好受,但他知道眼下最好不要试图把阿里的年轻心灵从伊斯兰国度的禁锢中硬撬出来。马尔科姆只是向阿里暗示一下了伊斯兰世界向他发出的浩荡呼唤。第二天他给阿里发了封电报:“因为在非洲、阿拉伯和亚洲足有十亿咱们的人盲目热爱着你,你现在必须永远意识到你对他们的巨大责任。”(阿里对于马尔科姆的忠告不屑一顾。他跟记者开玩笑说他之所以来到穆斯林世界旅游是为了按照教义找四个老婆:第一个负责给他擦鞋,第二个负责喂他吃葡萄,第三个负责给他的肌肉涂橄榄油,第四个要改名叫桃子,负责养眼就行。他还在记者面前嘲笑马尔科姆是一个穿着“滑稽白袍的家伙……好家伙,他走得太远了,根本就回不来了……现在那个马尔科姆说话早就没人听了。”)

马尔科姆一回到纽约就投入了动荡不安的局势当中。他把正统伊斯兰教描述成了一根调和矛盾的纽带,纽带一头是他的兄弟情谊新理想,另一头是他对美国白人的持续控诉:“美国需要了解伊斯兰教,因为这是唯一一种可以从社会上消除种族问题的宗教。”在另一个场合他又主张:“真正的伊斯兰教能够扫清种族主义”。不出几天他就开始直截了当地向那些曾经被他鄙视为恶魔的人传播起了福音:“美国白人应该接受伊斯兰教。”不过假如将马尔科姆的立场转变受到的密切关注比作飓风,那么他的宗教诉求对于人们的吸引力并不比飓风当中的烛火更持久。人们想知道马尔科姆目前的态度是否适用于一切白人,尤其是美国人。自从记者们在地平线大厅抛出第一个问题开始——“你现在是否不再认为所有白人都是邪恶的化身?我们的理解是否正确?”——他们就争相报道起了马尔科姆将宽恕与复仇杂糅成为一体的全新立场,竭力发掘这一态度转变的巨大新闻价值。源源不断的记者来电打断了马尔科姆为了撰写自传而紧张进行的口述会议。有一次马尔科姆正在接受美国广播公司记者的当面采访,这时《生活》杂志的记者也把采访电话打了进来。亚历克斯.黑利干脆把电话听筒搁在马尔科姆身边,好让让电话线另一头能够听到马尔科姆的现场问答。

这段时间里马尔科姆以个人身份接待了好几位采访者,其中有一位耶鲁大学的作家罗伯特.佩恩.沃伦(Robert Penn Warren),他正在为即将出版的《谁为黑人发言》(Who Speaks for the Negro)一书搜集素材。马尔科姆在哈莱姆区特里萨酒店接受了他的访谈。和其他作家一样,沃伦并不在意伊斯兰世界与伊斯兰国度之间的区别——后者被外界统称为黑人穆斯林——但是他的提问的确深入开掘了跨种族心理学。事后他回忆道:“我提出的第一个问题是,黑人缺乏认同感是不是黑人穆斯林宗教具有吸引力的关键。”马尔科姆爽快地表示同意,但随后又区分了文化空虚和宗教意识:“这两者必须分开。”

就像一位身处历史法庭的律师那样,沃伦将马尔科姆当成了为全体在世与辞世黑人出庭作证的证人,对他反复盘问,试图探究罪孽与悲恸的极值何在,所有这些罪孽与悲恸在多大程度上要由集体或者个人来承担,在多大程度上以经验或者态度为基础,又在多大程度上源自世代传承或者现代再创造。这些刨根究底的问题当中偶尔也会夹杂伤感的语调。“能有任何一个身负白人血脉的人——哪怕只有一个——被视为无罪吗?”沃伦问道。在沃伦的逼问之下,马尔科姆从宗教角度出发声称“血脉诅咒”并不正当,但同时又指出即便如此也很难过滤掉实际历史当中白人“针对美国黑人的犯罪压迫”。

“让我们举一个极端的例子,”沃伦追问道。假设有一个“三四岁的白人幼儿——显然低于能够自主决策或者承担责任的年龄——即将被一辆迎面而来的卡车撞死”,那么这个孩子也要背负压迫黑人的历史罪责吗?

马尔科姆把这个问题颠倒一番之后又抛了回去:“要想确定这一点只有一个办法,那就是再找来一个同样只有四岁的黑人孩子。难道这个孩子——尽管他只有四岁——就能够逃脱种族隔离的耻辱吗?”

沃伦随即尝试了另一条路径。“那么让我们将这个黑人孩子放在卡车面前,再让一名白人冲上前去冒着生命危险拯救他的性命,这又怎么说?”

马尔科姆答道,无论这一行为多么高尚,“同一个人也不得不将这个孩子重新扔回歧视和隔离当中。”

“但是你对此人的道德本性持什么态度呢?”沃伦问道。

“我对他的道德本性一丁点兴趣都没有,”马尔科姆答道。“在根本问题得到解决之前,我们对任何人的道德本性都不感兴趣。”

马尔科姆拒绝为个人开脱敞开大门的立场深切触动了沃伦。自从二十年代以来沃伦就一直在反思美国的种族经历,但他仍然渴望证明单纯无辜的品质有可能存在。事后他这样写道:“我们所有人身上都有那个白人小女孩的影子,每个人都渴望被爱……但是马尔科姆.X即便在这样的时刻也毫不通融。他那张铁石一般死硬的面孔就算裂开缝隙,也只会闪露出无情的冷笑。而你——如果你是白人的话——什么也做不了,任何事情都做不了。而在你的内心深处,那个小女孩几乎就要哭出来了。”

沃伦笔下的文字充斥着滋滋作响的怒火。他三次将马尔科姆塑造成了若隐若现的邪恶化身——就像他引用的约瑟夫.康拉德的文字一样生动——不过与此同时他的笔触也在无意当中把马尔科姆描绘成了动画片里的童话风格大反派。沃伦这样描述他眼中的马尔科姆:此人“有一副毫无血色的暗黄面容,好似覆盖着面具,又好似石雕一般,仿佛超越了所有的感觉。但是只在一闪之间,这张面孔就会展现出残忍而又尖刻的生机——他会突然绽裂出狼一般的笑容,暗粉色的嘴唇极力向后咧,凸显出一口白亮整齐的牙齿,一双闪闪发光的眼睛躲在眼镜片后面,让人觉得眼镜只是高明伪装的一部分,他的视力很可能全无问题,突然间就能看到一切。”

“我必须实话实说,”马尔科姆这样告诉亚历克斯.黑利。他承认,自从麦加朝圣之后,他在美国找不到任何人能理解他新近获得的灵感。只需他一个人就能向联合国发出激动人心的呼吁——大多数人都觉得找上联合国的做法要么是为了转移注意力,要么就是血性贫弱的孬种行为。尽管眼下他设置在酒店客房的总部终日门庭若市,但是绝大多数来访的穆斯林都对他这次麦加之行的心得感悟毫无兴趣。他的副手詹姆斯.67X对马尔科姆修改白人教义的做法颇有微词,因为他只想净化伊利亚.默罕默德的教义,洗刷掉淫乱与经济腐败的污垢,并不想将其改头换面。有些刚刚脱离伊斯兰国度投奔过来的难民希望马尔科姆能效仿约瑟夫队长的道德准则——三日禁食、严格禁酒、严格性别隔离——同时又允许他们自由从事政治活动。其他人则沉醉于新团体的全新自由:在马尔科姆这边他们找女朋友之前用不着征求队长的许可,而且还可以随便抽烟。但他们同时又希望能成立一支听命于马尔科姆的民兵组织,也让马丁.路德.金好好看看怎样才能让种族隔离主义者晓得恐惧二字的意义。不管怎么说,詹姆斯.67X这几天都为了保护马尔科姆的安全或者维持他身边的纪律而忙得焦头烂额,因为来访者实在太多,他根本招架不过来。这些访客当中既有记者也有追星族,既有好奇的学生也有黑道上的帮派成员,既有各个教派的信徒也有各种各样的世俗激进分子。许多访客都是白人,几乎所有访客都是非穆斯林。本杰明2X时常担任马尔科姆的临时发言人,一开始他还颇为兴奋,但是很快就陷入了漫无目标的窘境。马尔科姆的看护人们绞尽脑汁想要为他搞一个临时项目,但却找不到合适的内容。有一次开会的主题居然是介绍瑜伽的入门知识,令参会人员一头雾水。

马尔科姆很快就再次抛弃了手忙脚乱的门徒们,自顾自地忙去了。5月23日,也就是回国两天后,他在芝加哥市政歌剧院以主要辩手的身份参加了一场公开辩论,台下是将近两千名各个种族的观众。这场辩论其实是专栏作家厄夫.库普齐尼(Irv Kupcinet)主持的一档电视节目,出场嘉宾都是各界名人,例如桥牌大师奥斯瓦尔德.雅各比。雅各比自豪地宣称,他曾经打完了整整一局牌都没注意到其他三位牌手当中有一位是黑人。有人认为只要全体美国人都向雅各比学习,种族问题就能迎刃而解。马尔科姆毫不留情地讥讽了这种说法。他蔑视自从第一次殖民登陆以来的美国历史,将其视为“你们称作民主的白人民族主义”的实践,此等口吻吓坏了彬彬有礼的乐观主义者们。接下来他暂且放松了与其他嘉宾的对峙,转而以更谦逊的口吻谈起了自己在麦加朝觐途中孤立无援的经历——“我很担心,因为我无法与人沟通”——这时电视节目主持人打断了他的发言,将镜头转向了下一位嘉宾——曾在《乱世佳人》当中扮演玫兰妮的女星奥利维亚.德.哈维兰。

芝加哥的这次亮相在一定程度上让马尔科姆展现了一张全新的公众面孔。马尔科姆认为民权法案错误地假定了基本人权的基础,从而进一步表达了他对民权法案的蔑视:“我非常怀疑,你究竟能不能把任何一个在你眼中不是人的人变成一个公民。” 这一回马尔科姆并没有为种族隔离辩护,而是把种族融合与种族分离相提并论,认为这两者都只是手段,它们的目的则是让黑人得到“真正想要的东西——也就是身为人类所应得的认可与尊重”。在辩论当中,他再一次提到以利亚.穆罕默德曾经将美国白人社会比作正在沉没的航船。有人问他现在对于这个比喻作何感想,马尔科姆承认他不知道如何在大洋中间找到赖以逃生的漂浮圆木,而且就算爬上这样一根圆木他也不知道究竟应当漂向何方才是彼岸。尤其值得注意的是,马尔科姆在辩论期间很少提到伊斯兰国度——既没有隐晦的批评,也没有习惯性地赞美“尊敬的伊利亚.穆罕默德”。他的目的是在以利亚的家门口展示出无畏的独立吸引力,并以此为基础提出他与伊斯兰国度分道扬镳的条件。作为全面分手协议的一部分,他提出愿意主动搬出自己目前在纽约的住宅,将其交还给伊斯兰国度,不再上法庭与他们继续纠缠。“我想悄悄地、私下地、和平地解决这个问题,”他这样向黑人媒体表态。

马尔科姆在国外的这段时间里,伊斯兰国度对他的敌意非但没有逐渐平息,反而愈演愈烈。现在马尔科姆来到信使大人家门口传教,自然免不了与这股敌意迎头相撞。在洛杉矶——此时卷入斯托克斯案件的十三名穆斯林被告仍在进行刑事上诉——圣殿负责人告诉芝加哥方面,信众们普遍对马尔科姆“败坏”伊斯兰国度白皮魔鬼教义的行径感到愤怒。最高队长雷蒙德.沙里夫回答说,马尔科姆的思想已经偏离了真正的伊斯兰教,“如果真主想让他活着,早晚他要爬回我们面前求饶。”为了消灭马尔科姆这个异端团伙的化身,以利亚.穆罕默德本人不仅告诫他的追随者,还告诫他的印刷工以及其他非穆斯林承包商,不要和马尔科姆打交道。此外他还命令下属各家圣殿收拢信众。违反伊斯兰国度规定的信众都会遭到“暂时隔离”的处分,受处分期间他们不能参与集体活动,其他信众也都会躲着他们。现在以利亚一声令下,所有受罚人员都恢复了完全的教众资质。以利亚之所以采取这一招防御手段,是为了将他眼中的“弱者”与外界隔离开来,免得他们被马尔科姆拉走——这些穆斯林信徒在日常生活的各个方面全都迫不及待地愿意按照教派要求行事,从饮食、娱乐再到信仰无不如此,但是还没有达到完全臣服于伊斯兰信仰的程度。然而伊斯兰国度向来将排挤另类作为维持纪律的主要工具,现在这件趁手工具却被这一轮情势所迫的大赦废掉了。为了继续维持纪律,伊斯兰国度进一步采用了以利亚最初制定的准军事化体制。当初以利亚推行这套体制是为了训练执纪人员的自卫能力,让他们足以抵挡白皮魔鬼。伊斯兰国度将这些专门执纪小队称作伊斯兰果实(Fruit of Islam)。自从斯托克斯暴力事件之后,为了照常征收各家圣殿销售《穆罕默德发言报》的收入配额,伊斯兰果实的规模曾经扩充过一次。现在这帮人又进一步扩大了规模,为的是执行队长们的命令,针对以利亚的反对者实施体罚与恐吓。

马尔科姆还在芝加哥亲口证实了另一件事:他的朋友华莱士.穆罕默德目前状况不妙。就马尔科姆所知,华莱士是唯一一位致力于推动伊斯兰国度向着朝圣版伊斯兰教方向改革的人,现在华莱士却在自己家里陷入了重重围困。好几位年轻的芝加哥穆斯林——包括华莱士的外甥哈桑.沙里夫(Hassan Sharrieff)在内——终日携带枪支守护在华莱士身边,以免他受到袭击威胁。今年5月早些时候,华莱士接待了一个代表团,其成员来自他本人曾经主持过的费城圣殿。华莱士向心神不宁的代表们承认了他所知道的他父亲的不端行径。有些信众能够接受他的这番言论,另一些人则不能,于是费城的两派信众之间随即持续不断的斗殴与伏击冲突。类似的冲突也在马尔科姆的穆斯林追随者人数最多的几座城市里若隐若现——例如纽约、芝加哥、波士顿和洛杉矶。在波士顿,路易斯.X阿訇继续谴责马尔科姆“恶毒地攻击信使大人”,贬斥马尔科姆是叛教的假先知,“试图引诱我们追随他”。路易在《穆罕默德发言报》上引用了圣经当中该隐那句被诅咒的哀歌来斥骂他曾经的导师:“凡遇见我的必杀我。”

面对来自全国的教条批判洪流,华莱士.穆罕默德小心翼翼地探索着一个想法:或许他也可以领导一场类似马尔科姆那边、不过更加低调的分裂运动,从而成立一个由出生在美国的朝觐穆斯林组成的萌芽社区。不过与此同时华莱士也根据自己在芝加哥的苦境警告马尔科姆,他的家人已经铁了心要消灭穆斯林群体当中的反对势力。这使得马尔科姆和华莱士陷入了孤立无援的境地。曾经的同事们与亲人们异口同声地向他们两个宣战,在他们身上强加了敌人的烙印。与此同时他们两个又得不到其他势力的支援,无论是国内的白人与黑人基督徒还是国外的穆斯林。伊斯兰国度的隔离战术之所以让他们两个心头火起,是因为他们都对伊斯兰国度知根知底。伊斯兰国度的教义之所以从一开始就充满了夸张言辞与过分要求,目的无非是为了铲除白人对黑人的心理控制。如今这些言辞与要求却沦为了再次埋葬黑人心智的工具。微小的腐败行为——例如为以利亚奉上“信使大人”这个半神级别的尊号,以及向信众们强制榨取卖报收入的行为——起初是教义要求,后来沦为了方便教团管理的手段,最后又堕落成了领导层用来自我保护的甲壳。现如今伊斯兰国度领导层不仅要求信众们的盲目效忠,而且还将愚忠的信徒们当成了恣意盘剥的对象。马尔科姆撤回了纽约。心情好的时候他也会平心静气地倾听穆斯林信众冲着他一再重复伊斯兰国度针对他编排的程式化威胁,并且表示这些人无法控制自己的思想。压力大的时候他也会情绪爆发,陷入痛苦与后悔当中。“我们曾经拥有过有史以来最出色的黑人组织,”他厉声说道,接着又加上了一句他本人很少出口的脏话:“可是全都让那帮黑鬼们败坏了!”

只有在翻看他在非洲拍摄的照片时,马尔科姆才能享受片刻的内心平静。他将这些照片视如至宝,因为它们承载着一个早已逝去的梦想。他曾经若有所思地告诉本杰明.2X:“你知道吗?要不是为了你们这些人,我恐怕就呆在埃塞俄比亚不回来了。”虽然他无法接受为了保命而永久流放的下场,但是同时他也很快放弃了对美国伊斯兰教进行和平“改革”的任何希望。咄咄逼人的伊斯兰国度仅仅为马尔科姆.X提供了一条出路,那就是投降。如果他希望与伊斯兰国度停战,那就必须跪地求饶,就此放弃任何代表穆斯林发言的资格,然后滚到民权阵营的边缘地带苟且栖身,今后只能表达完全世俗化的信息——换句话说就是虚张声势地声称要组建黑人武装力量,从而吓唬白人。哪怕只是想一想这条出路都让马尔科姆感到窒息。伊斯兰国度不仅要求他压制乃至否定自己的朝觐信仰,而且甚至还不肯将保障他的人身安全作为交换条件。按照伊斯兰国度的如意算盘,他们将会剥夺马尔科姆身边的每一位穆斯林同伴与保护人,让他永远成为自认其罪的叛教者。伊斯兰国度早已培养了一支无脑盲从的军队,而马尔科姆的下场将会成为这支军队眼中爱不释手的反面教材。

因此马尔科姆决定留在伊斯兰国度内部继续战斗。他曾经一厢情愿地以为如果自己暂且消失一段时间,或许能换来与伊斯兰国度的停战,但是实际上这一招却害得他丧失了大片阵地,此时他已经被逼得走投无路,忠于他的团体也陷入了混乱。现在他的眼里只剩下了败中取胜的最后一招:公开谴责伊利亚.穆罕默德,戳穿对方的神秘面纱,使其身败名裂丧失号召力。打个比方来说,他这一招就好比一边捅马蜂窝一边大喊蜂后是叛徒。

吃过苦头的马尔科姆如今很清楚犹豫就会败北的道理,因此一出手就对准了以利亚的痛脚。6月1日,回国还不到两周的马尔科姆派遣詹姆斯. 67X前往亚利桑那州凤凰城,找到了两位一直在以利亚.穆罕默德家附近扎营的妇女。这两人一位名叫伊芙琳.威廉姆斯(Evelyn Williams),另一位叫做露西尔.卡里姆(Lucille Karriem)。她们都生下了以利亚的孩子,并且乞求以利亚支付赡养费。詹姆斯就好像是马尔科姆派遣到敌后的间谍一样,他恳求伊芙琳与露西尔签署公证宣誓书,从而将她们早就告诉过马尔科姆与华莱士的话公之于众:以利亚搞大了她们两个以及其他四名女秘书的肚子,然后又在伊斯兰国度的信众面前侮辱她们是妓女与乞婆。两位女性允许詹姆斯拍下了她们与孩子的照片,但是她们的态度始终在怨恨和恐惧之间摇摆不定,于是詹姆斯让她们与远在纽约的马尔科姆通了电话。“穆罕默德先生会被绳之以法的,”马尔科姆.向露西尔保证。“如果你和伊芙琳敢于说出真相,真主一定会奖赏你们的。”

政府的监控始终紧跟在马尔科姆身后。几个月前,联邦调查局的情报专家注意到针对伊斯兰国度的监听记录当中缺少了马尔科姆.X的声音,于是罗伯特.肯尼迪批准在马尔科姆位于艾姆赫斯特的家中进行了第一次监听——尽管伊斯兰国度威胁要将他驱逐出去,但是眼下他依然住在这里。技术人员在6月3日安装好了窃听器,刚好听到了第一轮密集的战斗通讯。马尔科姆告诉他的一个朋友,他现在是一个“空中飞人杂技演员”,试图在伊斯兰国度杀死他之前将以利亚的性丑闻捅进公众视野。他告诉一位身在洛杉矶的盟友,伊斯兰国度的各个圣殿“正在向教内兄弟们灌输毒药,还打算开枪打我。”一位密友报道说,报纸编辑害怕刊登有关伊利亚.穆罕默德丑闻的报道,此外他还听说伊斯兰国度的一名管理人员最近放话说,马尔科姆“是个身在美国的黑人”,因此他永远都无法保护自己。“好吧,我们走着瞧,”马尔科姆回答道。马尔科姆一边谴责媒体——因为媒体仅仅对于反白人的仇恨与暴力言辞抱有永不满足的胃口,对于他的非洲之行以及他与伊斯兰国度之间的致命争端却只字不提,简直就是在“存心封锁”——一边发誓要突破媒体的包围。“我知道该怎么做,”他说。“真主助我,我一定能做到。”在谈到以利亚.穆罕默德时他说:“结束这一切的唯一办法就是揭露他的嘴脸。”此外他还向纽约市警察局报案,声称有人试图谋杀自己。

联邦调查局的监听人员对于马尔科姆的警告不屑一顾,认为“只是此人又一次博取公众关注的努力而已……”因此并没有通知其他联邦机构或者当地警察部门。无论是在这里还是在其他地方,政府官员都会对各种各样的秘密进行选择性的独特解读。6月4日,著名史学家威廉.曼彻斯特得到了就肯尼迪遇刺事件独家专访J.埃德加.胡佛的机会。胡佛对于联邦调查局审讯李.哈维.奥斯瓦尔德的记录所言甚少,甚至都没谈到调查局对于奥斯瓦尔德相对良性的先前评估,认为此人虽然脑筋短路,但并不是间谍。然后胡佛突然调转话头,滔滔不绝地谈起了苏联总理尼基塔.赫鲁晓夫,极力主张不能因为最近赫鲁晓夫态度有所软化就报之以宽厚。在副局长德克.迪洛克的注视下,胡佛向不知所措的曼彻斯特详尽阐述了赫鲁晓夫的“极其冷酷而又邪恶的思想”。迪洛克在备忘录中写道:“局长告诉曼彻斯特,他总是觉得偶尔踹一脚赫鲁晓夫这路人的小腿要比整天拍他们的马屁更有效。局长解释说,赫鲁晓夫从骨子里是一个东方人。在东方人看来,公开流露恐惧或者胆怯通常就意味着丢面子。与东方人作对的时候务必要牢记这一点。”

在胡佛的命令下,联邦调查局的情报部门刚刚完成了对全国教会委员会的安全审查,并且将委员会领导人全都归类成为了与奥斯瓦尔德类似的人物——形迹可疑,但是并不“受到共产党的主导或者控制”。与此形成鲜明对比的是,司法部官员则将全国教会委员会的领导人描绘成了英雄人物。南方各州即将经受激烈的种族对抗,正需要这些人发挥稳定局势的作用。从约翰.多尔到伯克.马歇尔,再到尼古拉斯.卡岑巴赫与司法部长罗伯特.肯尼迪,再到白宫,上述各方都在发布备忘录警告称三K党针对黑人的恐怖活动正在增加,尤其是在密西西比州。为了保持政治平衡,卡岑巴赫将筹划自由之夏的学生领袖们描述为走向另一个极端的冲动分子与煽动者,并且赞扬罗伯特.斯派克领导下的成年教会领袖们试图“引导即将来到密西西比的学生们投入某种有益且富有成效的活动”。

卡岑巴赫之所以摆出如此小心翼翼的姿态,是为了拉拢并协助约翰逊总统完成一项微妙的任务:促使胡佛领导下的联邦调查局加强针对民权工作者的警戒与保护。伯克.马歇尔不久前赶赴密西西比州进行了一次短暂访问,为的是假装司法部刚刚亲眼发现了迫在眉睫的紧急情况,而不是长期以来一直接到这方面的报告。司法部的合作者建议罗伯特向约翰逊进言,让总统将三K党的阴谋包装成为类似共产主义威胁之类的货色,然后再呈交到胡佛面前并且劝诱胡佛利用间谍战术来打击三K党——早年间打击美共的战果证明这一策略“极其有效”。

6月4日,正当白宫记者们热烈猜测着民主党竞选活动将会包含哪些政治交易的时候,罗伯特.肯尼迪与约翰逊总统单独会面并且概述了密西西比的困境。他表示,人们相信密西西比州的警察和治安官故意煽动暴力犯罪“或者至少容忍了暴力犯罪”。他对细节的把握给约翰逊留下了深刻的印象:最近在种族隔离暴力的氛围当中大约有四十人因为种族原因遭到逮捕、殴打或者炸弹袭击;拜伦.德.拉.贝克韦斯不久前获释,此前他因涉嫌杀害梅德加.埃弗斯而第二次出庭受审,这一回陪审团再次无法做出裁决;州政府官员正在举行集会召集公民反对即将到来的种族融合大学生“入侵”。

罗伯特意识到约翰逊总统正因为真正的共产主义威胁操碎了心,根本没工夫去研究旨在影响胡佛的海市蜃楼。国防部长麦克纳马拉刚刚发表了一份来自新任驻越南美军司令威廉.威斯特摩兰将军的报告,内容十分丧气。洛奇大使也即将从西贡回国争取共和党总统候选人提名。约翰逊向罗伯特倾倒出了一肚子苦水,以至于罗伯特实在不好开口麻烦总统推行在密西西比州发动联邦调查局的策略,因为这条策略确实既危险又复杂。相反,他主动请缨代替洛奇亲自前往西贡,担任美军在越南战争活动的协调员。他后来通过一份手写便条向约翰逊承认,越南“显然是美国面临的最重要的问题”。

联邦调查局在自己设定的种族关系路线上又坚持前进了三个星期。通过亚特兰大的窃听,调查局提前得知金将于5月底返回加州进行为期六天的演讲和筹款活动。于是调查局总部赶紧命令旧金山分局在金预备下榻的喜来登宫酒店客房安装窃听器。窃听记录还向联邦调查局发出了另一条警报:金打算租用佛罗里达州圣奥古斯丁附近一处的夏季海滨别墅,眼下正在与房东砍价。5月26日晚,金在圣奥古斯丁的一场弥撒大会上发表了讲话。当时举行大会的第一浸信会教堂里面人头攒动水泄不通,一些孩子举着写着“让自由之声与赫凌医生一起唱响”的横幅。金对人群宣称:“事实证明,你们是富有创造力的精神铁砧,将会磨耗掉无数大大小小的实体铁锤。”金时而挑起台下的欢呼,时而又对欢呼声作出回应,竭尽全力让会众们承诺即便历尽艰苦也要坚守非暴力原则——哪怕面对飞石,哪怕遭到逮捕,哪怕被警犬撕咬。他高声呼吁道:“如果他们向你开枪,你还会坚持非暴力原则吗?”

第二天在赶赴加州途中,金在纽约停了一下,面向全国有色人种协进会法律辩护基金会发表了致辞。通过针对克拉伦斯.琼斯与贝亚德.拉斯廷的窃听,联邦调查局的分析员们证实金现在偶尔会与一群全新的顾问会面,他将这群人称作自己的研究委员会,主要是在公司律师哈里.瓦赫特尔的倡议下组织起来的。有些委员会成员开玩笑说,过去的金通过三更半夜与斯坦利.利维森煲电话粥来汲取智慧,如今他只得依靠将近一打资深顾问来弥补利维森缺席导致的智慧缺失。另一部分委员会成员则忍不住担心鲁莽犯错将会导致远比以往更严重的后果,毕竟如今的金已经成为了国家政治核心地带的一股势力。拉斯廷敦促金不要让密西西比自由之夏项目提前曝光,因为他觉得非学委领导层组织不健全且思想不成熟,要是提前让人知道金与非学委合作,可能会危及金现已与其他势力达成的政治联盟。瓦赫特尔与琼斯则担心金的非暴力哲学对于北方人来说正在变得陈腐无味,以至于会危及北方的筹款工作。他们想要戏剧性的斗争场面——要比伯明翰更进一步——但同时他们也担心在民权法案通过之前进行赌博式的冒险可能会贬低金的声誉或者导致得不偿失的暴力冲突。

金朝着多个方向虚晃了好几枪,但是都没有投身过去。他在接受《纽约时报》采访时表示,种族隔离“在整个国家根深蒂固,我必须把更多的注意力放在北方的斗争上”。他还承诺带领一支非暴力军队回到南方,并把安德鲁.扬留在圣奥古斯丁作为他的指定代言人——这让何西阿.威廉姆斯非常反感。威廉姆斯曾经在萨凡纳与扬打过交道,他认为扬天生养尊处优,只有调解斡旋的本事,没有打硬仗的能耐。此时他还并不知道金给扬下的实际指令是要抑制当地的示威活动规模,以免擦枪走火导致任何大规模监禁。不过他还是大体猜到了金的盘算:如果金真想看到非暴力起义,那他就不会任命扬为自己代言,而是会选择一位例如C.T.维维安这样有过领导示威游行经验的副手——5月26日金发表演说之后,维维安刚刚率领四百人在圣奥古斯丁进行了一场和平游行。

第二天晚上,圣玛丽浸信会教堂举行了一场弥撒大会,人数是这个数字的两倍。在大会现场,威廉姆斯不愿眼看着精心培养的勇气再次消散,因此决心不按照金的盘算行事。四方收集而来的消息表明,一群手拿棍棒的白人流氓正在老奴隶市场附近集结,而且他们还有几把枪。还有人看见一个十几岁的男孩站在一家杂货店的门口,平静地擦拭着一杆几乎与他的身高平齐的猎枪。早在这些消息传达到教堂之前,扬就完全支持金的审慎指令。当他走进教堂时原本打算宣称本次弥撒大会取得了圆满胜利,然后就遣散会众,让他们趁着夜色安全地各回各家。没成想威廉姆斯却在布道坛上打了他一个措手不及。

“这位是从亚特兰大赶过来的安德鲁.扬牧师!”他指着人群喊道。“他将领导本次游行!”

闻听此言,扬一把就将威廉姆斯从布道坛上拽了下来。“何西阿,老奴隶市场那边至少纠集了五百名三K党,”他低声说。“我们过去就是送死。”

“我们必须去,安迪,”威廉姆斯说。“我们非去不可。”

“我们凭什么就非去不可啊?”扬低声反驳道。

威廉姆斯没有答话,而是举起双臂,就好像扬已经同意了他的说法。他叫道:“我要这个教堂里最漂亮的姑娘们与安德鲁.扬牧师一起走在游行队伍的最前列!”

万般无奈的扬提出了一个条件:这次前往市中心的游行必须悄无声息,游行队伍不能唱起任何鼓舞士气的歌曲或者赞美诗,以免激怒心怀敌意的白人。于是游行队伍排成长长的双列队形离开教堂,穿过了林肯维尔的单层住宅区。簇拥在街道两旁的旁观人群纷纷为他们叫好鼓劲,令游行者们颇为尴尬。但是随着游行队伍沿着科尔多瓦大街逐渐接近商业区,路边看热闹的人们也越来越少,最后就连个人影都没了。在国王街的十字路口,警察局长维吉尔.斯图尔特(Virgil Stuart)让队伍停下来,并且宣称前方拐角处的黑暗当中潜伏着“严重的麻烦”。斯图尔特不顾扬的再三解释,坚决建议游行队伍赶紧掉头撤退:“我不是来和你吵架的。”他还补充道,只要游行队伍再前进一步,他的警察就保护不了他们了。

扬只得领着游行队伍撤退进入附近的一个停车场,然后面向游行者们就眼下的选择发表了一篇简短演讲:“因此今晚我们必须做出决定,究竟是退后一步屈服于恐惧,还是真的要像歌里唱的那样:‘宁进坟墓,绝不为奴,回归上帝,获得自由。’”扬强打精神讲了一两个笑话来缓解令人窒息的气氛,然后长时间地祈祷上帝给他指引 (“……我们来到您面前,好比满溢泉源跟前的空瓶,我们承认自己满心疑惑……我们今晚向您祈求勇气……求您赐给我们古代先知的力量…但是亲爱的天父,我们也会为了那些阻挡在我们与自由之间的人们祈祷……”)。他号召愿意继续游行的人们向前迈一步,在他身边围成大圈的几乎所有人都紧紧扣住了身边同伴的十指,一边吟唱赞美诗一边表示同意。在现场的媒体观察员当中有一位来自美国广播公司的保罗.古德(Paul Good),他注意到一名哭泣的中年男子不停地说着:“哦,这些美丽的人们啊!”在圈子的中央,威利.鲍登看到安德鲁.扬的脸颊上流下了两行泪水。这一幕让鲍登感到心如刀绞,因为他原本还以为身为运动主管的扬态度过于冷淡,必须依靠自己的鞭策才能前进。

“愿我们进军吧,”扬简洁地说道。

三百五十人排成长长的两列纵队,静静地穿过了国王街,转向了古老的大教堂,游行者的脚步几乎能触碰到行道树与路灯杆背后投射过来的模糊人影。斯图尔特警长早已撤走了全部警察,将游行者们完全暴露在了潜藏暴徒的面前。正当此时,三一圣公会教堂的大钟突然敲响了深夜十一点的第一声钟鸣,响亮的钟声吓得C.T.维维安当即变了脸色。钟声间歇期间街头发出的不详杂音——例如撬棍掉在人行道上发出的沉闷叮当声——也让那些躲在他与扬身后的其他人们忍不住畏缩成了一团。但是接下来游行队伍却大体平安地经过了老奴隶市场,从三一圣公会教堂门前又拐回了国王街。一路上他们虽然听够了沿途白人流氓的辱骂,但却始终没有遭受皮肉之苦。当游行队伍安全返回林肯维尔的时候,恐惧心态逐渐变成了一阵阵难以置信,最后又变成了兴高采烈。扬认为黑人纵队整齐前进的壮观景象暂时唬住了三K党伏兵,使之不敢轻举妄动。其他人则欢呼道自己刚刚亲身经历了但以理从狮穴平安脱身的神迹。

这次游行重新点燃了两个月前玛丽.皮博迪运动的精神。游行圆满结束引发的热情持续到了5月28日星期四。曾经陪同皮博迪女士一起坐牢的乔金娜.里德强撑着脊髓灰质炎留下的单薄体格与一双跛脚主动请战,愿意前往城里的旅游汽车旅馆再次发动静坐示威。这一天她率领十五名当地黑人回到了监狱,当局逮捕他们的依据是佛州的“不受欢迎客人”法律。当天晚上的弥撒大会举行到了十点钟,然后会众们再次涌出教堂举行了示威游行,目的地是一英里以外市中心的的圣保罗AME教堂。受到前天晚上的剧情的刺激,各家电视台的记者们都叫来了摄制组,守在老奴隶市场的白人流氓人数也逼近了二百五十人。两列纵队的前锋绕过了教堂外围,又回到了科尔多瓦街的回程点附近。白人流氓在这里拦住了游行队伍的去路。安德鲁.杨试图以退为进,大声呼吁游行人员开始祈祷。游行队伍随即陷入了起哄人群的包围,唾沫与辱骂如同雨点一般降落在他们头上,但是一开始现场并没有爆发暴力袭击。直到新闻摄影师们亮出闪光灯和电视聚光灯试图捕捉现场画面的时候,场上局势才陡然失控。袭击者们冲向摄制组,试图砸烂他们的摄像器材。一名男子挥舞着一根自行车链条抽在国家广播公司摄像师欧文.甘斯(Irving Gans)的脖子上,划开了一道血口子,致使甘斯被送进了弗拉格勒医院。美联社摄影师詹姆斯.科林(James Kerlin)被踢倒在地,相机也不见了。不知是谁一胳膊插进保罗.古德怀里,从他手中抢走了一台录音机。古德的摄像师抱着一卷新闻胶片在无数条腿之间爬行,试图悄悄逃离现场,可惜没能成功。

袭击现场有一位哈利.博伊特(Harry Boyte),他一边忙着拍摄混战的照片,一边大声呼吁警察出手制止。这时有一名代理治安官认出了他,因为身为白人的博伊特在过去这段时间里一直到处跟人介绍自己是马丁.路德.金新近聘任的领导大会员工。根据这位治安官日后在联邦法庭上的证词,他当时冲着博伊特放出了一条警犬,并且喝令道:“咬那个跪舔黑鬼的傻逼!”博伊特被警犬咬伤了腿,外套也被撕破了。记者们扶着博伊特站了起来,暴徒们则转过头去捣毁了他的相机。与此同时黑人正在全力躲避殴打,警察则忙着护送或者驱赶他们返回林肯维尔。一位名叫克利福德.尤班克斯(Clifford Eubanks)的游行者被一名从树篱后面钻出来的袭击者打昏了过去。一篇报道称,其他大多数人都没有受重伤,“尽管有几位十几岁的女孩吓得哭了出来。”

为了感恩上帝庇护以及平复心情,游行队伍回到圣保罗教堂AME教堂之后高声唱起了赞美诗,但是还没唱完就被闯进教堂的戴维斯治安官与斯图尔特警长打断了。两位执法人员将安德鲁.扬叫到了教堂门外。“我们宣布要执行戒严,”斯图尔特宣布。这意味着当局将会阻止进一步的示威活动。扬随即召开了战略会议,决定上法庭挑战这项法令。会议结束时已经到了深夜,哈利.博伊特开车去长途车站接上了他上大学的儿子——这位少年刚刚自行来到圣奥古斯丁,想要亲眼见识一下民权运动。在返回假日酒店的路上,博伊特越发不安地察觉到自己遭到了跟踪。自从他离开长途车站就有一辆汽车咬在他后面,直到他开进了假日酒店的停车位这辆车都没有离开。见势不妙的博伊特将房门钥匙交给儿子,让儿子拿着钥匙赶紧藏进客房里。就在此时一发霰弹击穿了他的前挡风玻璃,幸亏他本人在间不容发之际弯腰趴下躲过了一劫。第二天一放亮,惊魂未定的博伊特父子就赶到海边,想要在金博士租下的海滨别墅里躲一阵子,反正眼下这栋别墅还没人住。当天晚上,若干身份不明的枪手冲着别墅的窗户打了十几枪,将室内的家具和易碎物品全都打了个稀巴烂。

第二天金参加了在旧金山牛宫举行的集会,集会开始之前他收到了圣奥古斯丁传来的最新战况。媒体认为民权运动很虚弱——《纽约时报》发现圣奥古斯汀的“游行者遭到击溃”之后就“丧失了势头”——对此金则承诺要“通过歌唱与祈祷、而不是利用步枪和子弹继续我们在那边的努力”。另一方面,也有些批评人士认为新近再次掀起的和平示威与其说彰显了民权运动的力量,倒不如说体现了民权运动煽风点火的本性,对此金也进行了辩解。他在5月29日周六致电约翰逊总统:“凭良心说,我们不能仅仅因为针对我们的暴力袭击已经爆发就推迟我们的非暴力行动。”然后他就在圣地亚哥向一万一千名观众发表了讲话。那个周末,他打电话给伯克.马歇尔与白宫助手李.怀特,寻求紧急联邦保护。已经有报道称,在圣奥古斯丁举行的某一场三K党集会撒出了许多夜巡队,每一队都发誓要“绞死一个黑人”。到了周日,金在洛杉矶收到了明确的死亡威胁,与此同时后院起火的压力也落到了他的头上。留守在家的科瑞塔.金痛苦地抱怨他整天不回家,夫妻二人随即隔着电话爆发了激烈争吵,两人都指责对方加重而非缓解了长期投身民权运动带来的难忍压力。

没过几天,联邦调查局特工就向佛罗里达州官员提供了一份金家两口子吵架的电话窃听录音。他们觉得金或许不愿承担家丑外扬的风险。如果他们用这份录音来要挟金,那么金很可能会主动离开圣奥古斯丁。不过事到临头之际他们还是放弃了与金当面摊牌的打算,因为他们担心窃听行为一旦曝光反而会引火烧身,相比之下还是躲在暗处持续不断地打骚扰战更加安全。就在金的海滩别墅遭到枪击之前几个小时,联邦调查局杰克逊维尔分局提交了针对这栋房屋进行窃听的申请,此外还借由匿名线人之口通过当地媒体公布了这栋别墅的确切位置。

对于联邦官员与州政府官员来说,避免圣奥古斯丁发生冲突的愿望已经压倒了抑制或者解决冲突的想法。佛州州长布莱恩特向白宫夸耀说,他巧妙地让州武装人员处于低调隐蔽的保护警戒状态,以至于公众全无察觉。胡佛则从办公桌上的文牍当中撤回了一份备忘录,这份备忘录的内容是要发表媒体声明表示联邦调查局将会调查“针对金和其他黑人的暴力”。撤回这份文件之后胡佛仍不满意,又进一步下发了针锋相对的书面指示:“要确保我们在履行保卫国家的职责时不会在基本立场上做出让步。”他听说白宫助理李.怀特曾公开承诺将会通过联邦调查局在佛罗里达州“密切关注”侵犯黑人权利的行为,于是就问他的助手,“我们对李.怀特了解多少?”对胡佛来说,怀特的声明会让人误以为联邦调查局同情圣奥古斯丁抗议者。于是他随即命令调查局针对约翰逊总统的最高级别民权事务助理进行了一轮全面档案梳理,旨在搜寻任何能够用来攻击怀特的黑材料。

6月1日,约翰逊在与佛罗里达州参议员乔治.斯马瑟斯的一次政治通话中提到,圣奥古斯丁对于他来说就是“光着膀子的地狱”。多少人都在要求联邦政府干预当地局势,“还有报道称,金在那边借住的白人住宅让人拿枪扫射了……还有好多诸如此类的麻烦。”斯马瑟斯先是抛出了一句以退为进的套话:“我希望我依然还能保持一定的客观态度,”然后就告诉总统所谓的枪击事件无非是“该死的贼喊捉贼而已”,很可能是由金的手下策划的,因为金并没有受伤,而且“金喜欢新闻头条也很正常。我认为联邦政府除了与布莱恩特州长协商以外不该采取任何举动,否则就太糟糕了。”6月5日,罗伯特.肯尼迪的私人特使从圣奥古斯丁发回报道称,城里的局势过于动荡,无法进行公开调解,更不用说开展执法行动了。这位特使建议“应该开始讨论以争取时间,”并且希望联邦法院能够站出来主持局面。

那天晚上,金在圣奥古斯丁的又一场弥撒大会上发表了讲话。台下的大部分听众都是手拿扇子扇风的女性,他对她们大声疾呼:“我想赞扬你们的美貌(是的!)、尊严和勇气(是的,主啊!),上周你们正是凭借这些力量进行了示威。”他称赞听众们是“圣奥古斯丁的英雄”,然后就离开现场去听取了关于如何维持当地运动势头的争论。

金的同事们认为,由于目前市政当已经将游行强行围堵在了黑人社区内部,再加上巨额罚款以及警察的恐吓与封锁导致了志愿者供应的枯竭,眼下或许应该把官司打到地区法院,尽管这样做胜算并不大。在这一周的公开听证会上,地区法院法官布莱恩.辛普森要求民权阵营看在自己的面子上暂停静坐示威,甚至暂停规模很小且不违反现行法律的户外集会。既然目前地区法院正在审理民权阵营为示威活动寻求保护的诉讼,那么民权阵营理应等到他做出裁决之后再恢复示威活动。通常情况下金的参谋们往往会拒绝这样的请求,因为答应这样的请求看上去好似投降,更何况辛普森法官历来惯于反对他们。但是这一回安德鲁.扬和他的律师们在法庭上注意到,法官的态度正在发生微妙的转变。比方说,乔金娜.里德在法庭上操着朴实的语言详细描述了县监狱门外新近设立的专门用来折磨民权囚犯的“鸡笼”,而向来惯于斥责当事人的辛普森法官这次却一反常态地安静倾听到了最后。按照里德的说法,戴维斯警长会将男女囚犯一起关在毫无遮蔽的围栏里,让他们承受6月酷热的炙烤,围栏里挖了个浅坑权当厕所,而且只能男女混用。(后来戴维斯在出庭作证时声称“鸡笼”是专门为种族融合囚犯额外预备的放风场地。)

州政府一方在法庭上主张只有宵禁和禁令才能保护黑人免受流血事件的伤害,辛普森法官本人对于这一立场表示质疑,因为戴维斯治安官与斯图尔特警长拒绝承认与民权阵营对立的白人群体持有武器、怀有敌意或者十分危险。斯图尔特在证人席上坚称:“他们只是一群孩子。”按照法庭的命令,戴维斯宣读了一百六十九名代理治安官的名单,当他念到“霍尔斯特德.马努西”(Holsted Manucy)这个名字的时候,辛普森法官猛地站起来叫道:“本法庭以前难道没有宣判过此人犯有重罪吗?!”却原来早在1959年这位“霍斯”.马努西就曾经因为私酿烈酒在辛普森法官手里栽过一次,不知怎的他如今居然也混进了执法队伍。他是一个粗野的养猪户,也是拥有上千名成员的古城狩猎俱乐部的领导人。辛普森质问道,这个狩猎俱乐部是否相当于圣奥古斯丁天主教社区的三K党——严格来说狩猎俱乐部并不是三K党的外围或者附属团体,因为三K党不仅反对犹太人与黑人,也反对天主教徒。戴维斯治安官语气软弱地否认了这一指控,辛普森法官对于他的表态并不满意。根据这些司法偏袒的迹象,民权领袖们决定接受辛普森的休战请求,尽管法官有可能会做出不利于他们的裁决,又或者法官其实只是想借助缓兵之计来扼杀现有的运动势头。

两天后,金离开圣奥古斯丁前往康涅狄格州卫斯理大学,在学士学位授予仪式上发表了演讲。为了平息最近的婚姻不和,这次他特意带上了科瑞塔与自己同行,夫妻二人一起接受了仪式现场令人难以置信的欢呼与欢迎。校园里有个小姑娘不停地问金,为什么他到现在还没有加入美国政府,至少当个副总统什么的。如此天真的问题让金忍俊不禁。一位好心的访客牵着一条宠物大丹犬来到了访问人员公寓门口,金和他的旅行助理伯纳德.李先是被这条狗吓了一大跳,意识到没有危险之后两人就相互挖苦起来,彼此都坚称对方比自己更害怕。金在演讲当中宣称,在解放的红海与民主的乐土之间还有一条“漫长而又艰苦的荒野之路”。当天下午的毕业典礼上,萨金特.施赖弗敦促卫斯理大学的毕业生们帮助约翰逊总统制定扶贫法案*。此时金已经前往纽约,在亚伯拉罕.赫歇尔拉比的支持下成为了第一个从犹太神学院获得荣誉学位的非犹太人

*【作为一名经验丰富的乐观主义者,施莱弗在他的演讲中忽略了一些令人沮丧的事实,比如目前全国扶贫攻坚项目的政府账户里仅有六十七美元的余额。】