- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

主题:《左传》人物事略40:卫蒯聩——右之上也 -- 桥上

《哀十五年传》:

孔悝立庄公。庄公害故政,欲尽去之,先谓司徒瞒成曰:“寡人离病于外久矣,子请亦尝之。”归告褚师比,欲与之伐公,不果。((p 1696)(12150504))(134)

《哀十六年经》:

二月,卫-子还成出奔宋。((p 1697)(12160002))(134)

《哀十六年传》:

十六年春,瞒成、褚师比出奔宋。((p 1697)(12160101))(134)

我的粗译:

转过年来,到我们哀公十六年(公元前四七九年,周敬王四十一年,晋定公三十三年,卫庄公元年,宋景公三十八年),春王正月己卯那天(杨注:正月二十七日丁丑冬至,建子。有闰月。己卯,二十九日。),庄公(卫庄公,蒯聩)被卫国执政的卿孔悝(孔叔)拥立为新的卫国国君。

庄公一上台就想着把原先的执政大臣都赶走,他首先告诉另一位卿、司徒瞒成(子还成)说:“寡人离病于外久矣,子请亦尝之。(寡人在外面受苦受难很长时间了,请大人也尝尝。)”,司徒瞒成回去把这话告诉了另一位大夫褚师比,想要两人一起反击这位“公”(卫庄公,蒯聩),但没成。这年二月,瞒成和褚师比还是逃去了宋国。

一些补充:

杨伯峻先生注“孔悝立庄公”曰:

杜《注》:“庄公,蒯聩也。”梁玉绳《史记志疑》云:“蒯聩之谥,《史》与《左传》同,而《人表》(《汉书》)作‘简公’,岂有二谥欤?”

杨伯峻先生注“庄公害故政”曰:

杜《注》:“故政,辄之臣。”政即成六年、昭七年《传》“子为大政”之“政”,大政即正卿,此政亦指卿也。故政即旧大臣。

杨伯峻先生注“司徒瞒成”曰:

梁履绳《补释》云:“下年《经》书‘子还成’,杜云‘即瞒成’,盖子还其氏。”

杨伯峻先生注“寡人离病于外久矣”曰:

离同罹,今言遭遇。与僖二十三年《传》“离外之患”之“离”字同义。

杨伯峻先生于“归告褚师比,欲与之伐公,不果”之后注云:

此当与下年《传》“瞒成、褚师比出奔宋”连读。

“卫”——“帝丘”推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

“宋”——“商丘”推测位置为:东经115.60,北纬34.38(宋国,商丘-老南关。有遗址,西3050,南1100以上,北1400。东周)。

《哀十六年传》:

卫侯使鄢武子告于周曰:“蒯聩得罪于君父、君母,逋窜于晋。晋以王室之故,不弃兄弟,置诸河上。天诱其衷,获嗣守封焉,使下臣肸敢告执事。”王使单平公对,曰:“肸以嘉命来告余一人,往谓叔父:余嘉乃成世,复尔禄次。敬之哉!方天之休。弗敬弗休,悔其可追?”((p 1697)(12160201))(134)

我的粗译:

然后,卫侯(蒯聩,卫庄公)派了大夫鄢武子(肸)以自己的名义上报周王室:“蒯聩得罪于君父、君母,逋窜于晋。晋以王室之故,不弃兄弟,置诸河上。天诱其衷,获嗣守封焉,使下臣肸(鄢武子)敢告执事。(我蒯聩得罪于我主上、也就是我父亲和母亲,只好逃跑到晋国。晋国看在王室份上,不弃兄弟,把我安排在黄河之上。上天让那些人归服,让我还能接掌为“王”保卫封疆的责任。因此斗胆派这位下臣“肸”来上报“王”的执事。)”;“王”(周敬王)指派卿士单平公回复说:“肸以嘉命来告余一人,往谓叔父:余嘉乃成世,复尔禄次。敬之哉!方天之休。弗敬弗休,悔其可追?(你“肸”既来向余一人通报这好消息,那就回去告诉叔父:我欣赏你能继承家世,就恢复你的爵位。以后你要慎重行事了!上天赐下福分,要不慎重行事就会再收回去,到那时后悔,还来得及吗?)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“复尔禄次”曰:

禄次犹禄位,此指为君。

杨伯峻先生注“方天之休”曰:

《诗?召南?鹊巢》“维鸠方之”毛《传》(云):“方,有之也。”说详俞樾《平议》。休,赐也。

杨伯峻先生注“弗敬弗休”曰:

言己若不敬,则天不赐福。

杨伯峻先生注“悔其可追?”曰:

“其”作“岂”用,言不可追悔也。

“周”——“王城”——“周宗”——“郏”——“郏鄏”——“京师”——“京師”——“雒邑”推测位置为:东经112.43,北纬34.67(洛阳-西工区为主)。

“晋”——“新田”——“绛”——“绛县”推测位置为:东经111.31,北纬35.62(成六年后,新田遗址,4000万平方米,在同一区域内有6座城址。春秋中期至战国早期)。

“河上”——“戚”——“宿”推测位置为:东经115.03,北纬35.75(戚,濮阳-古城村-戚城文物景区,有遗址,方形城,周1520,14.4万平方米。春秋,汉代:卫)。

《哀十六年传》:

六月,卫侯饮孔悝酒于平阳,重酬之。大夫皆有纳焉。醉而送之,夜半而遣之。载伯姬于平阳而行,及西门,使贰车反祏于西圃。子伯季子初为孔氏臣,新登于公,请追之,遇载祏者,杀而乘(chéng)其车。许公为反祏,遇之,曰:“与不仁人争明,无不胜。”必使先射,射三发,皆远许为。许为射之,殪。或以其车从,得祏于橐中。孔悝出奔宋。((p 1699)(12160401))(134)

我的粗译:

这年六月,卫侯(蒯聩,卫庄公)请孔悝(孔叔)在“平阳”饮酒,宴席上送给他很多礼物。参加的大夫也都得了礼物。最后孔悝喝醉了,被送回去,到这天夜半,卫侯就下令让孔悝离开卫国。

孔悝去“平阳”拉上母亲伯姬(孔姬,卫庄公之姊),然后出发,到西门,又派“贰车”回“西圃”去祖庙取自家祖宗的石牌位。有个子伯季子原是孔家家臣,刚刚升成公臣,主动提出去追孔悝。追过去碰上了取石牌位的人,此人把他们都杀了,坐上他们的车继续追。孔悝手下的许公为也被派过来取石牌位,也遭遇了子伯季子,他发话:“与不仁人争明,无不胜。(我打你这种没人味的东西,无不胜。)”,坚持让子伯季子先射,此人射了三回,都离许为(许公为)很远,许为只回射一箭,就把此人射死了。有人驾着那辆“贰车”投了孔悝,后来从车上的口袋里找回那些石牌位。孔悝流亡去了宋国。

一些补充:

杨伯峻先生注“六月,卫侯饮孔悝酒于平阳,重酬之”曰:

《礼记?祭统》有卫-孔悝之鼎铭云“六月丁亥,公假于大庙”云云,郑玄《注》云:“公,卫庄公-蒯聩也,得孔悝之立己,依礼褒之,以静国人自固也。假,至也。至于大(太)庙,谓以夏之孟夏禘祭。”考六月己卯朔,丁亥为初九,疑饮于平阳或在丁亥前后。

杨伯峻先生注“使贰车反祏于西圃”曰:

杜《注》:“使副车还取庙主。西圃,孔氏庙所在。祏,藏主石函。”《鲁语下》云:“天子有虎贲,习武训也;诸侯有旅贲,禦災害也;大夫有贰车,备承事也;士有陪乘,告奔走也。”则大夫之副车谓之贰车。副车乃后世之通称,《史记?留侯世家》“良与客徂击秦皇帝-博浪沙中,误中副车”,则皇帝之虎贲亦曰副车。许慎《五经异义》谓“卿大夫无主”,郑玄虽驳《异义》,亦云“礼,大夫无主”;然《魏书?礼志》载清河王-怿《议》有云:“孔悝反祏,载之《左史》;馈食设主,著于逸礼。大夫及士既得有庙,何得无主?”足以说明孔悝有庙有主,非当时特礼。

杨伯峻先生注“子伯季子初为孔氏臣,新登于公”曰:

据杨树达先生《读左传》,登即《论语?宪问》“公叔文子之臣大夫僎与文子同升诸公”之“升”。子伯季子本为孔悝之臣,卫庄即位即升之为己臣也。

杨伯峻先生注“与不仁人争明”曰:

杜《注》以“明”字属下读,误,今从王念孙读,详王引之《述闻》。争明,争强也。杜《注》:“不仁人谓子伯季子也。”

“平阳”(杨注:据《清一统志》,平阳在今河南-滑县东南。距卫都约七十余里。),推测位置为:东经115.10,北纬35.66(玩此段《左传》文意,此“平阳”当在“卫”城内,“西门”、“西圃”亦“卫”城之“西门”、“西圃”。)。

《哀十六年传》:

卫侯占梦,嬖人求酒于大叔僖子,不得,与卜人比,而告公曰:“君有大臣在西南隅,弗去,惧害。”乃逐大叔遗。遗奔晋。((p 1705)(12160601))(134)

我的粗译:

一天,那位卫侯(蒯聩,卫庄公)做了个梦,就让人解梦。之前他一个宠臣朝大叔僖子(大叔遗)要酒,没要到,就和负责解梦的卜人勾结起来,让那人告诉“公”(卫庄公,蒯聩):“君(卫庄公,蒯聩)有大臣在西南隅,弗去,惧害。(主上有个住在西南角的重要臣子,要不除掉,怕会对您不利。)”,于是卫侯赶走住西南角的卿大叔遗(大叔僖子),“遗”(大叔遗,大叔僖子)流亡去了晋国。

一些补充:

杨伯峻先生注“嬖人求酒于大叔僖子”曰:

杜以“嬖人”属首句,不通,今从武亿《经读考异》。杜《注》:“僖子,大叔遗。”

杨伯峻先生注“君有大臣在西南隅”曰:

盖大叔遗住其地。

《哀十六年传》:

卫侯谓浑良夫曰:“吾继先君而不得其器,若之何?”良夫代执火者而言,曰:“疾与亡君,皆君之子也,召之而择材焉可也。若不材,器可得也。”竖告大子。大子使五人舆豭从己,劫公而强盟之,且请杀良夫。公曰:“其盟免三死。”曰:“请三之后有罪杀之。”公曰:“诺哉!”((p 1705)(12160701))(134)

《哀十七年传》:

十七年春,卫侯为虎幄于藉圃,成,求令名者而与之始食焉。大子请使良夫。良夫乘(chéng)衷甸两牡,紫衣狐裘。至,袒裘,不释剑而食。大子使牵以退,数之以三罪而杀之。((p 1706)(12170101))(134)

我的粗译:

又一天,那位卫侯(蒯聩,卫庄公)问浑良夫:“吾继先君而不得其器,若之何?(我虽然继承了先君,但没拿到那些重器,能怎么解决这事呢?)”;良夫(浑良夫)从身边举火把的人手上接过火把,让人退下,然后回答:“疾(大子)与亡君(卫侯-辄,卫出公),皆君(蒯聩,卫庄公)之子也,召之而择材焉可也。若不材,器可得也。(那位“疾”和逃走的主上,都是主上您的儿子,只要您把那人召回来,谁有本事让谁上就行。就算那人没本事,重器也回来了。)”。

可还是有小厮把浑良夫这番话告诉了大子(疾)。大子就叫上五人用车拉着头公猪,跟自己去挟持那位“公”,杀了猪逼他与自己歃猪血盟誓,保证自己的地位,还要求杀了良夫。那位“公”说:“其盟免三死。(我已经和他盟誓过,饶他三次不死。)”,大子回应:“请三之后有罪杀之。(那我希望在他犯三次事之后再有罪就杀他。)”,那位“公”马上说:“诺哉!(我答应了!)”。

到下一年,我们哀公十七年(公元前四七八年,周敬王四十二年,晋定公三十四年,卫庄公二年,齐平公三年,宋景公三十九年),春天,卫侯在“藉圃”立起了个木结构的活动小房子,装饰着老虎。小房子立起来后,他想找一个名声好的人和他一起在里面吃头一顿饭,大子就提出让良夫来。

到那天,良夫坐着卿才能坐的车,用两匹公马驾辕,穿着国君才能穿的紫衣狐裘就来了。到了以后,他敞怀露出里面的内衣,也没摘下剑就开始吃起来。大子马上让人把他揪下去,宣告了他此时犯下的三项罪过,直接把他杀了。

一些补充:

杜预《注》“吾继先君而不得其器,若之何?”云:“国之宝器,辄皆将去。”

杨伯峻先生注“良夫代执火者而言”曰:

杜《注》:“将密谋,屏左右。”执火即执烛,古不用蜡,而用荆燋,《礼记?少仪》“主人执烛抱燋”是也。大概用荆条束之,灌以膏脂,小者用手执之,《檀弓上》“童子隅坐而执烛”、《仪礼?燕礼》“宵则庶子执烛于阼阶上”、《管子?弟子职》“昏将举火,执烛隅坐”皆可证;大则铺之于地,曰燎,亦曰大烛,《诗?小雅?庭燎》“庭燎之光”、毛《传》“庭燎,大烛”是也。宋玉《招魂》“兰膏明烛,华镫错些”,则烛之有座在春秋后矣。《积古斋钟鼎彝器款识》等书所收及余所见传世古器物似无先秦烛座。两汉有镫(灯),其后镫传世者尤多。

杜预《注》“若不材,器可得也”云:“辄若不材,可废其身,因得其器。”

杨伯峻先生注“竖告大子”曰:

杜《注》:“大子疾。”《会笺》云:“辄立时,公子郢第云亡人之子辄在,不言及疾,盖疾与父俱亡也。至是辄亡,疾因有大子之称。又恶良夫之欲召辄,故必杀之。”

杨伯峻先生于“诺哉!”之后注云:

此与下年《传》实为一传,应连读。

杨伯峻先生注“卫侯为虎幄于藉圃”曰:

杜《注》:“于藉田之圃新造幄幕,皆以虎兽为饰。”惠栋《补注》云:“藉圃,圃名。”证之以二十五年《传》“卫侯为灵台于藉圃”,惠说是也。《会笺》云:“幄幕可弛张移动,《传》言‘于藉圃’,又言‘成’,是一定不动,非幄幕也。幄当读为楃。楃,木帐也。盖卫侯作小屋于藉圃,其形如楃而刻虎。”

杨伯峻先生注“良夫乘衷甸两牡”曰:

杜《注》:“衷甸,一辕,卿车。”《说文》佃字下引《春秋传》曰“乘中佃”,是许慎所据本“衷甸”作“中佃”。《克钟》云:“易(锡)克佃车马乘”,“佃车”当即此“衷甸”。金文无“甸”字,唯有“佃”字,林义光《文源》及容庚《金文编》谓甸、佃一字,是也。古代驾皆一辕四马,十五年《传》蒯聩与良夫盟,许其服冕乘轩,即许之乘大夫之车,大夫之车无异于卿车,杜说无据。而(两?)牡谓两服用公马耳。

杨伯峻先生注“紫衣狐裘”曰:

《韩非子?外储说左上》云,“齐桓公好服紫,一国尽服紫,当是时也,五素不得一紫”云云,《论语?阳货》云“恶紫之夺朱也”,似春秋末期紫衣已为国君之服色,他人不得用。

杨伯峻先生注“袒裘”曰:

据《礼记?玉藻》孔《疏》引皇侃《义疏》,即朝服布衣,亦先以明衣亲身,次加中衣,冬则次加裘,裘上加裼衣,裼衣之上加朝服。所谓裼衣者,袒正服,露裼衣也。良夫所着紫衣乃裼衣,《论语?乡党》之“缁衣,羔裘;素衣,麑裘;黄衣,狐裘”也。良夫仅能袒朝衣而露裼衣,今裘亦袒,露出紫色裼衣外,尚露中衣,不敬也。

杨伯峻先生注“不释剑而食”曰:

孔《疏》云:“剑是害物(人)之器,不得近至尊,故近君则解剑。良夫与君食而不释剑,亦不敬也。”沈钦韩《补注》云:“汉制惟萧何得剑履上殿,是人臣皆解剑也。”

杨伯峻先生注“。大子使牵以退,数之以三罪而杀之”曰:

杜《注》:“三罪,紫衣、袒裘、带剑。”然十五年《传》卫侯与良夫盟,“三死无与”;上年《传》太子亦云“请三之后有罪杀之”,则数三罪者,免死之罪;杀之,另加罪。

“藉圃”(杨注:杜《注》:“于藉田之圃新造幄幕,皆以虎兽为饰。”惠栋《补注》云:“藉圃,圃名。”证之以二十五年《传》“卫侯为灵台于藉圃”,惠说是也。),估计其位置为:东经115.10,北纬35.66(既“为虎幄于藉圃”又“为灵台于藉圃”,则“藉圃”当就在“帝丘”城中)。

东周说法是因为他企图召回逃跑的出公辄不忠于现在的国君,这算是新的罪名不能免死,这个推测是有道理的。出公辄一旦回来太子疾的位置不保,在他眼里这自然是死罪了。这也是他为什么要挟持庄公约盟必杀浑良夫的动机。而且出公辄一旦回归他会没有野心复辟么?卫国的旧臣中有相当一批是他过去的部下,他又是曾经多次拒绝老爹回来的主。只提到器具回归却有意忽略其中的政治危险,这到底是幼稚还是包藏祸心?浑良夫或许真没有这个意思所以喊冤,但政治上是看结果而不是看动机的。

未几,庄公新造虎幕,召诸大夫落成。浑良夫紫衣狐裘而至,袒裘不释剑而食。太子疾使力士牵良夫以退,良夫曰:“臣何罪?“太子疾数之曰:“臣见君有常服,侍食必释剑。尔紫衣,一罪也;狐裘,二罪也;不释剑,三罪也。“良夫呼曰:“有盟免三死。”疾曰:“亡君以子拒父,大逆不孝,汝欲召之,非四罪乎?“良夫不能答,俯首受刑。

冯梦龙写这段情节的时候一定想到了当代的夺门之变。

《哀十七年传》:

晋-赵鞅使告于卫,曰:“君之在晋也,志父为主。请君若大子来,以免志父。不然,寡君其曰志父之为也。”卫侯辞以难,大子又使椓之。((p 1707)(12170301))(134)

夏六月,赵鞅围卫。齐-国观、陈瓘救卫,得晋人之致师者。子玉使服而见之,曰:“国子实执齐柄,而命瓘曰:‘无辟晋师!’岂敢废命?子又何辱?”简子曰:“我卜伐卫,未卜与齐战。”乃还。((p 1707)(12170302))(134)

我的粗译:

因为卫侯(蒯聩,卫庄公)迟迟没去朝见,这年晚些时候,晋国的赵鞅(志父,赵简子)派人来请求卫侯:“君之在晋也,志父(赵鞅,赵简子)为主。请君若大子来,以免志父。不然,寡君其曰志父之为也。(主上您在晋国的时候,是我“志父”的客人。请主上自己要不派大子来一趟,让我“志父”有个交待。不然,敝国主上会说我“志父”指使了你们。)”,卫侯提出因有动乱去不了,而大子又让人去说了卫侯的坏话。

于是这年夏六月,赵鞅率兵包围了“卫”。齐国的卿国观(国子)和大夫陈瓘(子玉)率兵来援救,晋军一位挑战者被他们俘虏,子玉(陈瓘,瓘)让人给俘虏穿好衣服,然后接见,说:“国子(国观)实执齐柄,而命瓘(陈瓘,子玉)曰:‘无辟晋师!’岂敢废命?子又何辱?(我们齐国是由国子掌权,他下令给我“瓘”说:“不许躲着晋军!”,我怎敢无视这命令?大人您又何必趟这个浑水?)”,然后放回此人。听到传话,简子(赵鞅,赵简子,志父)说:“我卜伐卫,未卜与齐战。(我占卜了攻打卫国,可没占卜和齐国干。)”,于是下令撤回。

一些补充:

杜预《注》“寡君其曰志父之为也”云:“恐晋君谓志父教使不来。”

杨伯峻先生注“大子又使椓之”曰:

顾炎武《补正》、沈钦韩《补注》、洪亮吉《诂》俱谓椓、诼古通用,《方言》:“诼,愬也。楚以南谓之诼。”又《注》云:“诼,谮,亦通语也。”此言大子疾于赵鞅使者前毁谤中伤其父。

杨伯峻先生注“齐-国观、陈瓘救卫”曰:

杜《注》:“国观,国书之子。”秦嘉谟所辑《世本》云:“[国]夏生书,书生观。”《礼记?檀弓》孔《疏》引《世本》云:“懿伯生贞孟,贞孟生成伯-高父。”梁履绳《补释》疑懿伯为书谥,贞孟当即国观之谥,不为无理。齐救卫者,据下《传》,卫庄公夫人齐女也。

杨伯峻先生注“国子实执齐柄”曰:

此外交辞令耳。此时擅齐政者为陈恆,陈子玉代其率师,齐之国、高世为上卿,瓘故为此言,实则仅有卿名耳。

“晋”——“新田”——“绛”——“绛县”推测位置为:东经111.31,北纬35.62(成六年后,新田遗址,4000万平方米,在同一区域内有6座城址。春秋中期至战国早期)。

“卫”——“帝丘”推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

《哀十七年传》:

卫侯梦于北宫,见人登昆吾之观,被发北面而譟曰:“登此昆吾之虚,绵绵生之瓜。余为浑良夫,叫天无辜。”公亲筮之,胥弥赦占之,曰:“不害。”与之邑,置之而逃,奔宋。卫侯贞卜,其繇曰:“如鱼竀尾,衡流而方羊。裔焉大国,灭之,将亡。阖门塞窦,乃自后踰。”((p 1709)(12170501))(134)

我的粗译:

此后一天,卫侯(蒯聩,卫庄公)在北宫做了个梦,梦见有人爬上南面的昆吾之观,披头散发朝北边喊叫:“登此昆吾之虚,绵绵生之瓜。余为浑良夫,叫天无辜。(爬上这昆吾之虚,长长瓜秧蔓儿鲜。我是浑良夫,向老天诉冤。)”。“公”(卫庄公,蒯聩)亲自占筮,让大夫胥弥赦解释,那人说:“不害。(不会有灾祸。)”,于是赏给那人村邑,可那人没接收就逃走,流亡去了宋国。卫侯又占卜,得到繇辞说:“如鱼竀尾,衡流而方羊。裔焉大国,灭之,将亡。阖门塞窦,乃自后踰。(有鱼尾巴红,游来游去不停。贴在大国旁,被灭将流亡。关门堵窟窿,只好爬后墙。)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“卫侯梦于北宫,见人登昆吾之观,被发北面而譟”曰:

北宫,卫侯寝宫之在北者,孔《疏》谓为卫侯之别宫,或是也。昆吾之观必在北宫之南,筑于昆吾废址,故梦其人向北而叫。被发即今披发。譟,《一切经音义》引《广雅》云:“鸣也。”

杨伯峻先生注“绵绵生之瓜”曰:

《诗?大雅?绵》“绵绵瓜瓞,民之初生”,绵绵,不断貌。良夫譬卫初开国,至今未绝;卫侯之立,由己之力也。

杨伯峻先生于“余为浑良夫,叫天无辜”之后注云:

杜《注》:“本盟当免三死,而并数一时之事为三罪杀之,故自谓无辜。”此以墟、瓜、夫、辜为韵,古音同在鱼模部。

杜预《注》“胥弥赦”云:“赦,卫筮史。”

杜预《注》“与之邑,置之而逃,奔宋”云:“言卫侯无道,卜人不敢以实对,惧难而逃也。”

杨伯峻先生注“卫侯贞卜”曰:

贞字卜辞常见,云“某贞”,贞,卜问也。

杨伯峻先生注“如鱼竀尾”曰:

《诗?周南?汝坟》:“鲂鱼赪尾,王室如燬。”竀即赪,《说文》作[赤巠] ,浅赤色。毛《传》谓“鱼劳则尾赤”,杜《注》用之;《诗?疏》引郑众谓“鱼肥而尾赤,”皆非其实。此盖比喻,言鱼劳者,比卫侯之暴虐也;言鱼肥者,比卫侯纵乐也。

杨伯峻先生注“衡流而方羊”曰:

衡同横。方羊即《楚辞?招魂》“彷徉无所倚”之彷徉。横流而方羊,言其不自安也。

杨伯峻先生注“裔焉大国”曰:

孔《疏》引刘炫说,“卜繇之词,文句相韵,以裔焉二字宜向下读”,刘规杜是也。说参钱大昕《十驾斋养新录》。杜以“衡流而方羊裔焉”为句,实不可通。“焉”用法同“于”,谓卫边于大国也,其实亦如此。

杨伯峻先生于“灭之,将亡”之后注云:

羊、亡为韵,古音同属阳唐部。

杨伯峻先生于“阖门塞窦,乃自后踰”之后注云:

窦、踰为韵,古音同属侯部。先筮后卜,《左传》仅此一例。

“宋”——“商丘”推测位置为:东经115.60,北纬34.38(宋国,商丘-老南关。有遗址,西3050,南1100以上,北1400。东周)。

《哀十七年传》:

冬十月,晋复伐卫,入其郛,将入城。简子曰:“止!叔向有言曰:‘怙乱灭国者无后。’”卫人出庄公而与晋平。晋立襄公之孙般师而还。((p 1710)(12170502))(134)

我的粗译:

到这年冬十月,晋国再次进攻卫国,已经攻破外城,正准备开进城里。简子(赵鞅,赵简子,志父)发了话:“止!叔向有言曰:‘怙乱灭国者无后。’(停下!当初叔向有话:“趁动乱攻灭别国的会绝后。”)”。

这之后,卫人自动把庄公(卫庄公,蒯聩)赶走,以此与晋国讲和。晋人把襄公之孙般师立为国君,然后撤走。

一些补充:

杨伯峻先生注“止!叔向有言曰:‘怙乱灭国者无后。’”曰:

恃他国之乱而灭之者,其人无后,此赵鞅信叔向之言不欲灭卫也。

《哀十七年传》:

十一月,卫侯自鄄入,般师出。初,公登城以望,见戎州。问之,以告。公曰:“我,姬姓也,何戎之有焉?”翦之。公使匠久。公欲逐石圃,未及而难作。辛已,石圃因匠氏攻公。公阖门而请,弗许。踰于北方而队,折股。戎州人攻之,大子疾、公子青踰从公,戎州人杀之。公入于戎州-己氏。初,公自城上见己氏之妻发美,使髡之,以为吕姜髢。既入焉,而示之璧,曰:“活我,吾与女璧。”己氏曰:“杀女,璧其焉往?”遂杀之,而取其璧。卫人复公孙般师而立之。十二月,齐人伐卫,卫人请平,立公子起,执般师以归,舍诸潞。((p 1710)(12170503))(134)

我的粗译:

可到了这年十一月,卫侯(蒯聩,卫庄公)又从“鄄”那里打了回来,般师被赶走。

早先,“公”(卫庄公,蒯聩)曾经爬上城头四下看,看到城墙里面的戎人聚落,就问那是什么人,手下告诉了他,“公”发话:“我,姬姓也,何戎之有焉?(我们,那是“姬”族,怎会让戎人掺进来?)”,就去欺负了他们一顿。此时,“公”又扣住那些工匠长时间工作。另外,“公”原打算把大夫石圃赶走,结果被他抢先发难。

石圃联络那些工匠,辛已那天(杨注:辛已,十二日。),一起袭击“公”。“公”关上大门请求讲和,他们不答应。“公”从北边翻墙逃走,掉下去把大腿摔断。戎人聚落那些人也加入袭击,大子疾和公子青跟着“公”翻墙出去,都被戎人杀了。“公”逃进戎人聚落的“己”家。早先,“公”看见“己”某人(“己”家族长)老婆头发漂亮,就让人把她头发都剪下来,用作自己夫人吕姜的假发。这时,进入“己”家,面对“己”家族长,他拿出一枚玉璧,说:“活我,吾与女璧。(救我的命,我会把这玉璧送你。)”,“己”某人说:“杀女,璧其焉往?(杀了你,这玉璧能往哪儿跑?)”,就杀了他,取走玉璧。

卫人接回公孙般师,仍然立他为国君。但到这年十二月,齐人又来进攻卫国,卫人求和,改立公子起为国君。齐人把般师(公孙般师)抓了回去,安置在“潞”。

一些补充:

杨伯峻先生注“翦之”曰:

宣十二年《传》“其翦以赐诸侯”、成二年《传》“余姑翦灭此”,翦,灭也。此谓毁其州党聚落并掠其财物也,非谓杀其人。《吕氏春秋》作“残之”。

杨伯峻先生注“公使匠久”曰:

杜《注》:“久,不休息。”匠,一般专指木工,《说文》:“匠,木工也。”然百工亦可称匠,此疑百工。

杜预《注》“公欲逐石圃”云:“石圃,卫卿,石恶从子。”

杜预《注》“大子疾、公子青踰从公”云:“青,疾弟。”

杨伯峻先生注“公入于戎州-己氏”曰:

杜《注》:“己氏,戎人姓。”《释文》:“己音纪,又音杞。”

杨伯峻先生注“使髡之,以为吕姜髢”曰:

髡音坤,剃发也。杜《注》:“吕姜,庄公夫人。髢,髲也。”髢音替,髲音被,皆假发。

杜预《注》“卫人请平,立公子起”云:“起,灵公子。”

“鄄”(杨注:鄄音绢。至今鄄城县人仍读绢;又音真。卫地,后为卫司寇齐豹之邑,见昭二十年《传》。故城当在今山东省-鄄城县西北。亦即河南-濮城镇(旧濮县治)之东,但隔黄河耳。#鄄,齐豹之邑,在今山东-鄄城县西北。#鄄本卫邑,此时已入于齐;盖卫庄公为国人所逐,乃出走齐也。卫此时都帝丘,在今濮阳县西南,鄄在濮城镇东二十里,相距不远,晋师退,庄公又入,但须渡黄河耳。——桥:似不渡黄河,此时黄河在“卫”西,“鄄”则在“卫”东。)推测位置为:东经115.51,北纬35.67( 鄄城县-旧城镇,俗称王堌堆)。

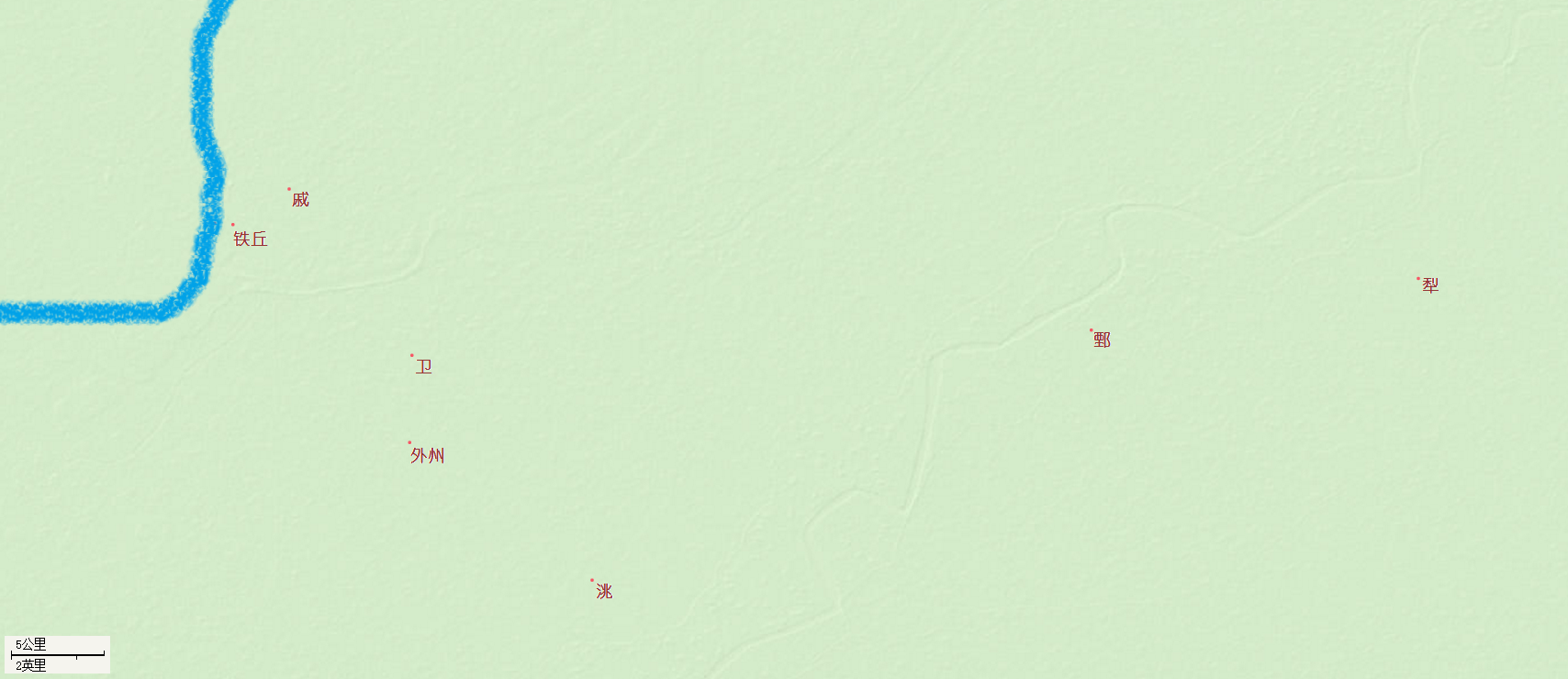

下面再贴一遍卫-世叔齊出奔宋相关地点天地图地形图标注,注意,图中“鄄”西北不远那道从西南向东北的痕迹乃是今黄河河道,“戚”和“铁丘”西面那道蓝才是当时的黄河:

“戎州”(杨注:春秋时,华、戎犹杂处。哀十七年《传》叙卫庄公登城见戎州,可以为证。《水经?济水注》:“济渎自济阳县故城南,东迳戎城北,《春秋》‘公会戎于潛’是。”据《清一统志》,山东省-曹县西北有戎城。#此戎即己氏之戎,隐二年公会戎于潜,七年“戎伐凡伯”,皆此戎也。今曹县西南乃其故城所在。#《吕氏春秋?慎小篇》亦载此事,作“登台以望,见戎州”,高诱《注》谓“戎州,戎之邑也。”杜《注》同。下文且云“见己氏之妻发美”,不论登城或登台,皆不得见他邑人之发,故江永《考实》谓“卫之城外有己氏人居之,谓之戎州”;沈钦韩《地名补注》又谓“州者,是其州党之名”,皆合情理。),推测位置为:此“戎州”实与当时之“卫”都城“帝丘”在一处,故其推测位置为:东经115.10,北纬35.66(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

“潞”(杨注:高士奇《地名考略》谓此潞即哀十七年《传》之潞,或曰,在齐郊外。#潞疑在齐都郊外,互参八年《传》并《注》。),齐都郊外,具体位置不详。

《哀十八年传》:

夏,卫-石圃逐其君起,起奔齐。卫侯-辄自齐复归,逐石圃,而复石魋与大叔遗。((p 1713)(12180301))(134)

《哀二十五年传》:

二十五年夏五月庚辰,卫侯出奔宋。((p 1724)(12250101))(134)

我的粗译:

再下一年,我们哀公十八年(公元前四七七年,周敬王四十三年,晋定公三十五年,卫君-起元年,齐平公四年),夏天,卫国的卿石圃赶走了他们主上“起”(卫君-起),“起”逃去齐国。然后,卫侯-辄(卫出公)从齐国返回,又赶走石圃,再召回流亡在外的卿石魋与大叔遗,并恢复他们的职位。

七年后,到我们哀公二十五年(公元前四七〇年,周元王六年,晋出公五年,卫出公复元七年,齐平公十一年,宋景公四十七年,越句践二十七年),夏五月庚辰那天(杨注:庚辰,二十五日。),卫侯(卫侯-辄,卫出公)又流亡去了宋国。

一些补充:

杜预《注》“夏,卫-石圃逐其君起,起奔齐”云:“齐所立故。”

杜预《注》“卫侯-辄自齐复归,逐石圃,而复石魋与大叔遗”云:“皆蒯聩所逐。”

杨伯峻先生注“卫侯出奔宋”曰:

杜《注》:“卫侯-辄也。”实适城鉏而言奔宋者,城鉏在宋、卫之间,十四年桓魋出奔时,犹为宋邑,此时属卫。卫侯适城鉏,卫以奔宋告。

“卫”——“帝丘”推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“宋”——“商丘”推测位置为:东经115.60,北纬34.38(宋国,商丘-老南关。有遗址,西3050,南1100以上,北1400。东周)。

《哀二十五年传》:

卫侯为灵台于藉圃,与诸大夫饮酒焉,褚师声子韤而登席,公怒。辞曰:“臣有疾,异于人;若见之,君将????[ 彀-弓hù]之,是以不敢。”公愈怒。大夫辞之,不可。褚师出,公戟其手,曰:“必断而足!”闻之。褚师与司寇-亥乘(chéng),曰:“今日幸而后亡。”((p 1724)(12250102))(134)

我的粗译:

那时,卫侯(卫侯-辄,卫出公)在藉圃筑起一座灵台,和大夫们在上头喝酒。可其中一位大夫褚师声子穿着袜子就踩上席子,“公”(卫出公,卫侯-辄)很生气。褚师声子赶紧解释:“臣有疾,异于人;若见之,君(卫出公,卫侯-辄)将????[ 彀-弓hù]之,是以不敢。(臣下脚上有病,很难看,不像一般人,要是见了,我怕主上会恶心,是以不敢。)”,可“公”更生气了。那些大夫都出来打圆场,但没效果,褚师(褚师声子)只好离开。“公”还不依不饶,一手叉腰一手指着他说:“必断而足!(我一定砍了你脚。)”。听到这话,褚师趁与原先执政的卿司寇-亥同乘一车时说:“今日幸而后亡。(赶上今天这事我能流亡就算好了。)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“褚师声子韤而登席”曰:

声子即褚师比,尝欲伐蒯聩,不果而奔宋,见十六年《传》。此时盖早已返卫矣。杜《注》谓“古者见君解韤”,然于古礼文及他经俱无据,阎若璩《潜丘劄记》五、毛奇龄《经问》俱谓燕饮则解韤,惠栋《补注》亦主此说,是也。冯景《解舂集》别生异解以护杜,恐不确。

杜预《注》“君将????[彀-弓]之”云:“????[彀-弓],呕吐也。”

杨伯峻先生注“公戟其手”曰:

以左手叉腰右手横指如戟形,今人怒骂时犹有作此状者。

下面是一张现代人戟手骂人的图片,出自《曝鹈鹕已对范甘迪展开面试_前火箭名帅或真出山?》:

下面则是一张古代戟的图片,出自《中国古代兵器谱,望金山与西山居还原中华灿烂文化(按剑三的叫法:长兵器篇)》 :

对比以上两图,或者有相似之处。

杨伯峻先生注“褚师与司寇-亥乘”曰:

《礼记?檀弓上》孔《疏》引《世本》云:“卫灵公生昭子-郢,郢生文子-木及惠叔-兰,兰生虎(司寇-亥),为司寇氏。”此言褚师比与司寇-亥共乘。

“藉圃”估计其位置为:东经115.10,北纬35.66(既“为虎幄于藉圃”又“为灵台于藉圃”,则“藉圃”当就在“帝丘”城中)。

《哀二十五年传》:

公之入也,夺南氏邑,而夺司寇亥政。公使侍人纳公文懿子之车于池。初,卫人翦夏丁氏,以其帑赐彭封弥子。弥子饮公酒,纳夏戊之女,嬖,以为夫人。其弟期,大叔疾之从孙甥也,少畜于公,以为司徒。夫人宠衰,期得罪。公使三匠久。公使优狡盟拳弥,而甚近信之。故褚师比、公孙弥牟、公文要、司寇亥、司徒期因三匠与拳弥以作乱,皆执利兵,无者执斤。使拳弥入于公宫,而自大子疾之宫譟以攻公。鄄子士请禦之,弥援其手,曰:“子则勇矣,将若君何?不见先君乎?君何所不逞欲?且君尝在外矣,岂必不反?当今不可,众怒难犯。休而易间也。”乃出。将适蒲,弥曰:“晋无信,不可。”将适鄄,弥曰:“齐、晋争我,不可。”将适泠,弥曰:“鲁不足与。请适城鉏,以鉤越。越有君。”乃适城鉏。弥曰:“卫盗不可知也,请速,自我始。”乃载宝以归。((p 1725)(12250103))(134)

我的粗译:

之前,“公”(卫出公,卫侯-辄)流亡在外刚一回去,就收回了南某人(子之,公孙弥牟,将军文子,公子郢-子南之子)的采邑,又收回了司寇亥的执政权。那位“公”还下令随从把一位大夫公文懿子(公文要)的车扔进河塘。早年,卫人抄了夏丁(夏戊)的家,把他的眷属赏给彭封弥子(弥子)。弥子(彭封弥子)请“公”饮酒,趁机献上夏戊(夏丁)之女,结果夏戊之女得了宠,被升为夫人。她弟弟“期”,也是大叔疾之从孙甥,从小被养在“公”身边,长大让他当司徒。到后来那位夫人不再得宠,那位“期”(夏期)也就被加上了罪名。另外,那位“公”还长时间使用三种工匠。又派出小丑“优狡”与大夫拳弥(弥)盟誓,此后却非常宠信拳弥。

所以,褚师比、公孙弥牟(子之,公孙弥牟,南氏)、公文要(公文懿子)、司寇亥、司徒期(夏期)一起,联络了那三种工匠以及拳弥发难,都手执锋利的兵器,没兵器的就拿着斧子,去袭击“公”。他们派拳弥先进入那位“公”的宫廷,然后他们从大子疾的宫廷出发,大喊大叫着冲向“公”所在宫廷。一位大夫鄄子士提出要抵抗,但在宫廷中的弥(拳弥)拉了拉他手,对他说:“子则勇矣,将若君(卫出公,卫侯-辄)何?不见先君(卫庄公,蒯聩)乎?君何所不逞欲?且君尝在外矣,岂必不反?当今不可,众怒难犯。休而易间也。(大人您虽然厉害,但最后咱主上怎么办?您不知道咱前面那位主上咋死的吗?咱主上到啥地方不能从心所欲?再说,咱主上曾经流亡在外又回来了,谁保证以后就回不来?只不过现在不行,眼下是众怒难犯,要放一放就容易处理了。)”,于是他们主上逃了出去。

那位主上首先打算前往“蒲”,但“弥”(拳弥)说:“晋无信,不可。(晋国说话不算,不合适。)”;再打算前往“鄄”,“弥”说:“齐、晋争我,不可。(齐国和晋国会为我们起争执,不合适。)”;又打算前往“泠”,“弥”说:“鲁不足与。请适城鉏,以鉤越。越有君。(鲁国靠不住,还是去“城鉏”吧,在那儿设法联络越国。越国的主上厉害。)”;于是前往“城鉏”。路上那位“弥”却又说:“卫盗不可知也,请速,自我始。(我们卫国的贼寇不知会干出什么来,还是得快跑,我就先走了。)”,结果他甩掉那位主上,带着宝物绕回了卫国。

一些补充:

杨伯峻先生注“夺南氏邑”曰:

梁玉绳《史记志疑》云:“《周纪?集解》引臣瓒曰,汲冢古文谓卫-将军文子为子南弥牟,故《左传》称弥牟为南氏,《战国策?魏策》称南文子。《通志?氏族略》云,子南氏,卫灵公之子公子郢之后,盖郢字子南也。”

杨伯峻先生注“而夺司寇亥政”曰:

司寇亥时为卫司寇,亦卿,夺其官,即夺其政。

杜预《注》“公使侍人纳公文懿子之车于池”云:“懿子,公文要。公有忿,使人投其车于池水中。”

杨伯峻先生注“初,卫人翦夏丁氏”曰:

十一年《传》,“悼子亡,卫人翦夏戊。”此夏丁即夏戊。

杜预《注》“以其帑赐彭封弥子”云:“彭封弥子,弥子瑕。”

杨伯峻先生注“其弟期,大叔疾之从孙甥也”曰:

杜《注》:“期,夏戊之子。姊妹之孙为从孙甥,与孙同列。”期为太叔疾之从外孙,其姊为疾之从外孙女。

杨伯峻先生注“公使优狡盟拳弥”曰:

杜《注》:“优狡,俳优也。拳弥,卫大夫;使俳优盟之,欲耻辱也。”《会笺》云:“优狡以优施例之,优人名狡。以狡为名者,宣十二年楚有唐狡。”

杨伯峻先生注“故褚师比、公孙弥牟、公文要、司寇亥、司徒期因三匠与拳弥以作乱”曰:

三匠与拳弥犹在公宫,故因之。

杨伯峻先生注“皆执利兵,无者执斤”曰:

《说文》:“斤,斫木斧。”匠人所执。

下面是铜绿山古铜矿遗址矿场中采集到的春秋时期工具铜斧的图片,出自《百字令:铜绿山矿重建四十五周年感怀》:

杜预《注》“使拳弥入于公宫”云:“信近之,故得入。”

杨伯峻先生注“而自大子疾之宫譟以攻公”曰:

褚师比等自太子疾之宫呼喊以攻卫侯。太子疾死于十七年,其宫犹在。

杜预《注》“不见先君乎?”云:“先君,蒯聩也。乱不速奔,故为戎州所杀,欲令早去。”

杨伯峻先生注“晋无信,不可”曰:

蒲近于晋,往蒲者,欲求援于晋也,拳弥则以晋无信阻之。

杨伯峻先生注“齐、晋争我,不可”曰:

鄄,此时盖属卫,实近齐,又近于晋,弥又阻之。

杨伯峻先生注“鲁不足与”曰:

国小力弱,不足为助。

杜预《注》“以鉤越。越有君”云:“宋南近越,转相鉤牵。”

杜预《注》“乃载宝以归。”云:“欺卫君。言君以宝自随,将致卫盗,请速行,己为先发,而因载宝归卫也。”

“蒲”(杨注:蒲,卫地,在今河南省-长垣县治稍东。#杜《注》:“蒲,宁殖邑;戚,孙林父邑。出献公在襄十四年。”),我估计其位置为:东经114.7,北纬35.2(长垣县稍东。)。

“晋”——“新田”——“绛”——“绛县”推测位置为:东经111.31,北纬35.62(成六年后,新田遗址,4000万平方米,在同一区域内有6座城址。春秋中期至战国早期)。

“鄄”推测位置为:东经115.51,北纬35.67( 鄄城县-旧城镇,俗称王堌堆)。

“泠”(杨注:杜《注》:“泠,近鲁邑。”),我估计其位置为:东经116,北纬35.5(卫、鲁之间)。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“城鉏”我估计其位置为:东经116,北纬35(“城鉏”在“卫”、“宋”之间,不会离卫太远,且当易于联络当时的“越”,当时的“越”已与“鲁”接境,其北土已达今山东南部。又当时“曹”已灭于“宋”,“城鉏”当在“曹”以东,不需越“宋”地而至“越”。如此,则我估计其位置当在定陶东,近泗水。)。

“越”——“於越”(杨注:越,越器者[氵弓]钟自称作“戉”。《周礼?考工记》、《楚世家》、《汉书?天文志》并作“粤”,《越世家?索隐》引《纪年》作“於粤”,定五年、十四年《传》及《公羊》作“於越”。於,发声词。《越世家》称“其先禹之苗裔而夏后-帝少康之庶子也”云云,梁玉绳《史记志疑》卷二十二辨其不然,但范文澜《中国通史简编》云:“甲骨文有戉国,疑即越国。《吴越春秋?越王无余外传》载无余始受封及子孙兴衰等事,似有所据。”越封于会稽,即今浙江省-绍兴县,有浙江-杭州市以南东至海之地。孔《疏》引《谱》云:“滨在南海,不与中国通。后二十余世至于允常,鲁定公五年始伐吴。允常卒,子句践立,是为越王。越王元年,鲁定公之十四年也。鲁哀公二十二年,句践灭吴,霸中国,卒。春秋后七世,大为楚所破,遂微弱矣。”终为楚所灭。),推测位置为:东经120.57,北纬30.00(绍兴-府山,哀五年——越句践七年建都于此)。

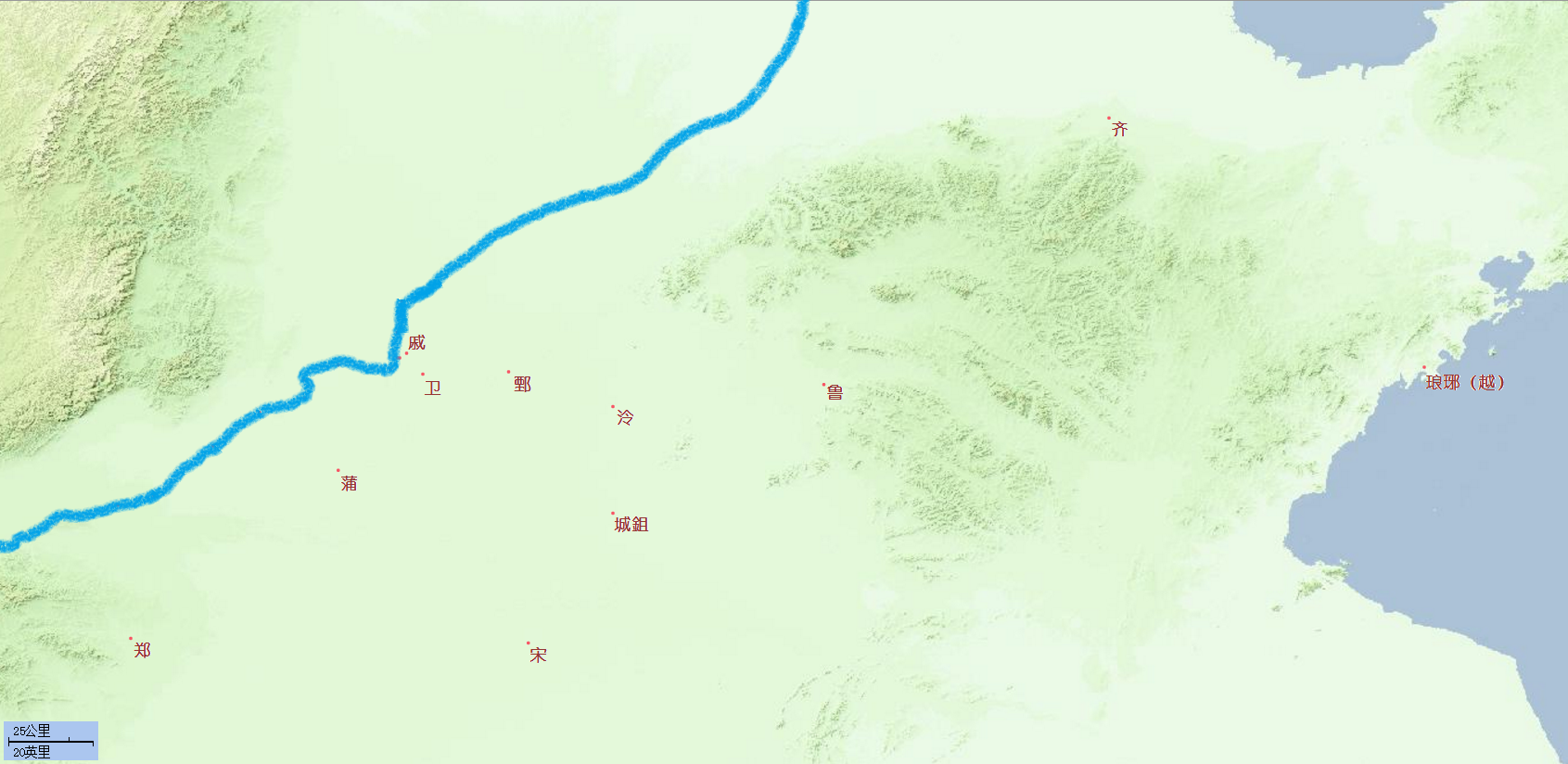

下面是卫出公出奔相关地点天地图地形图标注:

《哀二十五年传》:

公为支离之卒,因祝史挥以侵卫。卫人病之。懿子知之,见子之,请逐挥。文子曰:“无罪。”懿子曰:“彼好专利而妄,夫见君之入也,将先道焉。若逐之,必出于南门,而适君所。夫越新得诸侯,将必请师焉。”挥在朝,使吏遣诸其室。挥出,信,弗内。五日,乃馆诸外里,遂有宠,使如越请师。((p 1726)(12250104))(134)

我的粗译:

后来,那位“公”(卫出公,卫侯-辄)暗中联络卫国城内的祝史挥,竟只带了些零散徒兵(步兵,和车兵对应,卒和乘对应)就回来袭击卫国,让卫人非常紧张。卫国一位卿懿子(公文要,公文懿子)察知祝史挥的勾当,就去见此时在卫国主事的卿子之(子之,公孙弥牟,文子,南氏,公子郢-子南之子),要求他把“挥”(祝史挥)赶出去。文子(子之,公孙弥牟,南氏)说:“无罪。”,懿子告诉他:“彼好专利而妄,夫见君(卫出公,卫侯-辄)之入也,将先道焉。若逐之,必出于南门,而适君所。夫越新得诸侯,将必请师焉。(那家伙很荒唐,又好吃独食,他瞧见主上来了,会抢先去带路。要被赶出去,他一定走南门,往主上那儿跑。现在越国刚收服各家诸侯,主上肯定让他去请他们出兵。)”。

当时那个“挥”正在朝廷上,文子就派办事人员等在住处赶他立刻离开。“挥”出城后,在外边住了两宿,仍回不去。到第五天头上,被接往外里的馆舍。他很快有宠于那位主上(卫出公,卫侯-辄),果然被派往越国请他们出兵。

一些补充:

杨伯峻先生注“公为支离之卒”曰:

杜《注》:“支离,陈名。”《会笺》云:“支离,分散也,盖分为数队以误敌。”后说较长。

杨伯峻先生注“祝史挥”曰:

祝与史本二职,此盖挥兼二事,故称祝史挥。

杨伯峻先生注“夫见君之入也,将先道焉”曰:

杜《注》:“若见君有入势,必道助之。”道同導(导)。夫指挥。

杜预《注》“若逐之,必出于南门,而适君所”云:“虽知其为君间,不审察,私共评之。”

杨伯峻先生注“挥在朝,使吏遣诸其室”曰:

诸,之于合音;谓俟其下朝返家,然后使吏遣送之。

杨伯峻先生注“挥出,信,弗内”曰:

杜《注》:“再宿为信。”谓出居于城外再宿,欲返朝,而不许之入。

杜预《注》“使如越请师”云:“请师伐卫求入。”

“卫”——“帝丘”推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

“越”——“於越”推测位置为:东经120.57,北纬30.00(绍兴-府山,哀五年——越句践七年建都于此)。

“外里”——“外州”我估计其位置为:东经115.1,北纬35.6(“卫”南)。

《哀二十六年传》:

二十六年夏五月,叔孙舒帅师会越-皋如、舌庸、宋-乐茷纳卫侯,文子欲纳之。懿子曰:“君愎而虐,少待之,必毒于民,乃睦于子矣。”师侵外州,大获。出禦之,大败。掘褚师定子之墓,焚之于平庄之上。((p 1727)(12260101))(134)

我的粗译:

下一年,我们哀公二十六年(公元前四六九年,周元王七年,晋出公六年,卫悼公元年,齐平公十二年,宋景公四十八年,越句践二十八年),夏五月,我们的卿叔孙舒率兵会合越国的皋如、舌庸以及宋国的乐茷,要把卫侯(卫侯-辄,卫出公)送入卫国。文子(子之,公孙弥牟,南氏,公子郢-子南之子)已经准备接纳那位卫侯了,但懿子(公文懿子,公文要)对他说:“君(卫出公,卫侯-辄)愎而虐,少待之,必毒于民,乃睦于子矣。(咱主上固执而残暴,只要等几天,他肯定会得罪咱“民”,“民”就会亲近大人您了。)”,卫侯的那些援兵进犯外州,大肆抢掠。卫国部队出动抵抗,又大败。那些援兵还挖开了褚师定子(褚师子申)之墓,在陵原平庄之上烧了遗骨。

一些补充:

杨伯峻先生注“二十六年夏五月,叔孙舒帅师会越-皋如、舌庸、宋-乐茷纳卫侯”曰:

“舌”原作“后”,今从《唐石经》、宋本、金泽文库本、段玉裁说及《吴语》订正。杨树达先生《积微居金文说?姑鹏句鑃再跋》且谓舌庸即《姑鹏句鑃铭文》中之(姑馮) ????[氏/口]同,舌乃 ????[氏/口]之隶变,非口舌之舌。沈钦韩《补注》亦云:“舌,《吴越春秋》作‘曳’,或作‘洩’,声与舌近,此作‘后’,误。”舌、 ????[氏/口]、曳古音俱相近。

杨伯峻先生注“师侵外州,大获”曰:

杜《注》:“越纳辄之师。”大获,既胜外州之守卫,又大劫掠民家也。

杨伯峻先生注“。出禦之,大败。掘褚师定子之墓,焚之于平庄之上”曰:

杜《注》:“定子,褚师比之父也。平庄,陵名也。”梁履绳《补释》引孔广栻曰:“昭二十年卫-公孟絷恶褚师圃,后与齐豹作乱,奔晋。又有褚师子申,有从灵公出亡之功,疑定子即子申之谥。”

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“宋”——“商丘”推测位置为:东经115.60,北纬34.38(宋国,商丘-老南关。有遗址,西3050,南1100以上,北1400。东周)。

《哀二十六年传》:

文子使王孙齊私于皋如,曰:“子将大灭卫乎?抑纳君而已乎?”皋如曰:“寡君之命无他,纳卫君而已。”文子致众而问焉,曰:“君以蛮夷伐国,国几亡矣,请纳之。”众曰:“勿纳。”曰:“弥牟亡而有益,请自北门出。”众曰:“勿出。”重赂越人,申开、守陴而纳公,公不敢入。师还。立悼公,南氏相之。以城鉏与越人。公曰:“期则为此。”令苟有怨于夫人者报之。司徒期聘于越,公攻而夺之币。期告王,王命取之,期以众取之。公怒,杀期之甥之为大子者,遂卒于越。((p 1728)(12260102))(134)

卫出公自城鉏(chú)使以弓问子赣,且曰:“吾其入乎?”子赣(gòng贡)稽首受弓,对曰:“臣不识也。”私于使者曰:“昔成公孙(xùn逊)于陈,宁武子、孙庄子为宛濮(pú)之盟而君入。献公孙于齐,子鲜、子展为夷仪之盟而君入。今君再在孙矣,内不闻献之亲,外不闻成之卿,则赐不识所由入也。《诗》曰:‘无竞惟人,四方其顺之。’若得其人,四方以为主,而国于何有?”((p 1731)(12260301))(134)

我的粗译:

于是文子(子之,公孙弥牟,南氏,公子郢-子南之子)派王孙齊私下联络越国将领皋如,问:“子将大灭卫乎?抑纳君(卫出公,卫侯-辄)而已乎?(大人是要彻底攻灭卫国呢?还是只想把主上送回来而已呢?)”,皋如告诉他:“寡君之命无他,纳卫君(卫出公,卫侯-辄)而已。(敝国主上的命令没说别的,只是让我们把你们卫国的主上送回来而已。)”,然后文子召集大家征询意见,他说:“君以蛮夷伐国,国几亡矣,请纳之。(主上指挥着蛮夷来进攻咱“国”,“国”快要完了,咱还是把主上接回来吧。)”,大家都说:“勿纳。(别让他回来。)”;弥牟(公孙弥牟,文子,子之,南氏)又说:“弥牟亡而有益,请自北门出。(要是我“弥牟”流亡能有用,那就让我从北门离开吧。)”,大家又说:“勿出。(别离开。)”。于是他们用大量财宝贿赂了越人,打开重重城门、但仍在城头戒备,请那位“公”(卫出公,卫侯-辄)回来,可那位“公”不敢进城。于是他请来的援兵撤了回去。

卫国方面立了悼公(卫悼公)为国君,南某人(南氏,文子,子之,公孙弥牟)辅佐。而把原先那位“公”(卫出公,卫侯-辄)占据的城鉏给了越人。在那里,原先的“公”发话:“期(司徒期,夏期)则为此。(这都是“期”造成的。)”,让那些和自己夫人(“期”的姐姐)有过结的向她报复。

后来司徒期(期,夏期)出访越国,原先那位“公”袭击他并抢走了他带的礼品。“期”向那里的“王”(越句践)告状,“王”下令夺回来,“期”就指挥大批兵马夺了回去。原先的“公”火了,把自己儿子,已经立为大子的“期”的外甥杀了,接着这位“公”就死在了越国。

卫出公(卫侯-辄)曾经从城鉏派人拿了把弓作礼品问候在我们这里的子赣(赐,子贡),同时询问:“吾其入乎?(我还能返回吗?)”,子赣趴下磕头并收下那把弓,然后回答:“臣不识也。(臣下不了解。)”。正式仪式完成后,他又私下对使者说:“昔成公(卫成公,卫侯-郑)孙于陈,宁武子(宁俞)、孙庄子(孙免,孙纥)为宛濮之盟而君(卫成公)入。献公(卫献公)孙于齐,子鲜(鱄,公子鲜,卫献公-衎母弟)、子展(卫献公弟)为夷仪之盟而君(卫献公)入。今君(卫出公,卫侯-辄)再在孙矣,内不闻献(卫献公)之亲,外不闻成(卫成公)之卿,则赐(子赣,子贡)不识所由入也。《诗》曰:‘无竞惟人,四方其顺之。’若得其人,四方以为主,而国于何有?(当初咱成公流落陈国,是两位卿宁武子和孙庄子促成宛濮之盟让主上返回。后来咱献公流落齐国,是两位公子子鲜和子展促成夷仪之盟让主上返回。现在这位主上,已经两次流落在外了,里边没听说有“献”那时的得力亲族,外面没听说有“成”那时得力的卿,所以我“赐”才不了解能靠什么返回。《诗》里说:“有人能帮助,那四方才会归附。”,要是能有厉害的帮手,四方的人都靠着您,一个“国”算什么?)”。

一些补充:

十四年前卫出公(卫侯-辄)曾被吴人扣押,是子贡说服了大宰嚭才让他获释。

杨伯峻先生注“文子使王孙齊私于皋如”曰:

杜《注》:“齊,卫大夫-王孙贾之子昭子也。”又参定八年《传?注》。

杨伯峻先生注“请自北门出”曰:

自北门出,盖以避越师及卫君,时卫君盖在南郊。

杨伯峻先生注“重赂越人,申开、守陴而纳公”曰:

国都城门有数重,有郭门,有内城门;内城亦不止一门。申开者,申,重也,郭门、城门俱大开也。然城上女墙守卫甚严,即守陴也。作纳公之势,实已重赂越人,不以兵甲随之,此卫侯所以不敢入也。

杨伯峻先生注“立悼公”曰:

《卫世家》云:“出公季父黔攻出公子而自立,是为悼公。”“黔”《卫世家?索隐》引《世本》作“虔”,杜《注》作“黚”,三字古音俱相近。

杜预《注》“令苟有怨于夫人者报之”云:“夫人,期姊也。怒期而不得加戮,故敕宫女令苦困期姊。”

杜预《注》“司徒期聘于越”云:“为悼公聘。”

杨伯峻先生注“公怒,杀期之甥之为大子者”曰:

杜《注》:“忿期而及其姊为夫人者,遂复及夫人之子。”即己之妻与子。

杜预《注》“昔成公孙于陈”云:“僖二十八年卫成公奔楚,遂适陈。”

杜预《注》“宁武子、孙庄子为宛濮之盟而君入”云:“盟在僖二十八年。”

杨伯峻先生注“献公孙于齐”曰:

阮刻本作“孙于卫、齐”,今从《石经》、宋本、足利本及金泽文库本删“卫”字。杜《注》:“在襄十四年。”

杜预《注》“子鲜、子展为夷仪之盟而君入”云:“在襄二十六年。”

杜预《注》“今君再在孙矣”云:“谓十五年孙鲁,今又孙宋。”

杨伯峻先生注“内不闻献之亲”曰:

子鲜、子展从献公于外,而与宁喜谋纳公。

杨伯峻先生注“外不闻成之卿”曰:

宁武子、孙庄子皆成公之卿。

杨伯峻先生注“无竞惟人,四方其顺之”曰:

《诗?周颂?烈文》句。顺,今《诗》作“训”。竞,强也。言惟有人则强,四方将顺从之。

《诗?周颂?清庙之什?烈文》:“烈文辟公,锡兹祉福。惠我无疆,子孙保之。无封靡于尔邦,维王其崇之。念兹戎功,继序其皇之。无竞维人,四方其训之。不显维德,百辟其刑之。於乎,前王不忘!”(《诗经今注》 高亨 注 (p 478))。

杨伯峻先生注“而国于何有?”曰:

何有,不难之词,参《论语译注》。此犹言得国有何难哉。

“城鉏”我估计其位置为:东经116,北纬35(“城鉏”在“卫”、“宋”之间,不会离卫太远,且当易于联络当时的“越”,当时的“越”已与“鲁”接境,其北土已达今山东南部。又当时“曹”已灭于“宋”,“城鉏”当在“曹”以东,不需越“宋”地而至“越”。如此,则我估计其位置当在定陶东,近泗水。)。

“陈”推测位置为:东经114.88,北纬33.73(淮阳县城)。

“宛濮”(杨注:哀二十七年《传》云:“宁武子、孙庄子为宛濮之盟而君入。”宛濮在今河南省-长垣县西南。),我估计其位置为:东经114.55,北纬35.2(长垣县西偏南)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“夷仪”——“邢”(杨注:夷仪,据马宗琏《补注》、沈钦韩《地名补注》,当在今山东省-聊城县西十二里。或谓在河北省-邢台市西,误。#夷仪见闵二年《传》。《公羊》作“陈仪”,夷、陈古音微、真对转,相近。说详赵坦《春秋异文笺》。#夷仪本邢国地,僖元年《经》“邢迁于夷仪”是也。卫灭邢,而为卫邑。今晋迫卫分此邑以居衎。夷仪,今山东-聊城县西南十二里,互参闵二年《传》并《注》。),我估计其位置为:东经115.9,北纬35.4(聊城西南,夷仪,邢,僖元年后)。

————————————————————

卫蒯聩除了武功高强,在见识上未必比浑良夫高。而本章《左传》最精彩的部分就是“五人舆豭”前去堵人那一出了,父子二人还一人演一遍。画面真非常生动,而且有猪叫伴奏。

庆父之乱的起因就是鲁庄公割臂定誓要立孟任女为正室,没有帮手的鲁庄公这立誓级别比五人赶猪还要差一档呢,立誓级别低所以他最终没能实现这个誓言。。。