- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

主题:周末看了一个黄奇帆的讲话 -- 思想

粮食增产的主要因素是提价,只是你不愿意相信而已。

本来你已经相信了,还说什么是常识,结果发现影响到你一贯维护的观点,就改口了。

之前说的粮食增产的主要因素是提价,我不是不信,只是补充了一个条件,增加了的利润要能够落入农民口袋才行。

现在你提出杜润生造假这个说法,又是另外一回事,这可是个相当严厉的指控了,不知道是不是你之前的研究有证据,证明杜润生造假?我倒是挺感兴趣,看看这个研究报告的,或者你有其他证据证明,看完我才能告诉你信不信。

卢麒元:不要认为金融开放很时髦,走资派至少拿走21万亿人民币。https://www.163.com/dy/article/J112TLF90556135L.html

各地个体走资户如广东许地产商.......未计算在内,实在无法统计。

什么叫拿走了?和国家收税拿走的有什么区别。

文章提到这个数目和一年财政收入相当。那么这些走资是花了多长时间拿走的。国家拿走这些财政收入,提供了多少【人x年】的就业岗位;而这些走资拿走同样的钱,又提供了多少【人x年】的岗位呢?如果国家提供的岗位更多,当然要多收税,少走资。如果国家干的还不如人家,是不是就该少收点税,鼓励走资?

就某人在本楼贴的杜某自供状片段说一下。

一,

1961年初,(太湖县)90%以上的地区推行了责任田,从而荒、逃、饿、病、死,一瞬间基本改变。农民群众的那股劲头是十多年来头次所见

这段先是说瞎话,1961年之前的十多年,那就是从新中国成立到1961年,难道这之前太湖县农民的干劲都不如1961年?1957年太湖县99.5%的农民都加入了高级合作社,全县实现合作化,这一年太湖县粮食总产111万公斤,创历史最高,而1962年“责任制”的粮食总产8000多万公斤,比1957年还少了将近30%,难道1957年太湖县的农民的劳动积极性不高?

“一瞬间基本改变”,原因有很多,杜某不加任何论证就归因于责任田。1958-1960,人民公社化的过程中犯了很多错误,一大二公,一平二调,浮夸风高征购,这些都严重伤害了农村和农民。1961年中央已经开始着手纠正错误,禁止共产风,禁止一平二调,经济核算单位下放到小队,同时各省还大幅减少粮食征购指标,调整粮食收购价格,如此多的重大措施,为什么就都单单归因于“责任田”?

即使是安徽省,即使是太湖县,包干的做法在1963年就全面纠正了,那么1963年后太湖的粮食增长就慢了吗?

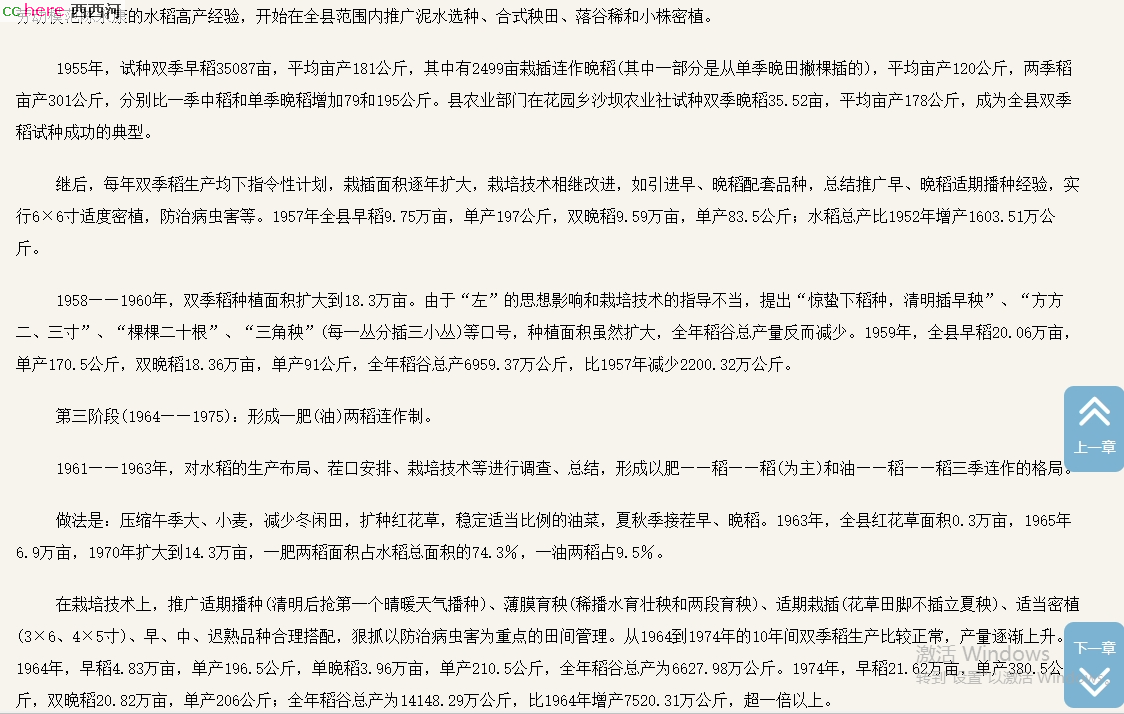

1963年,包产到户的做法尚未完全纠正,粮食总产8182万公斤,比1962年仅增加1.2%。1963年后,包产到户完全废止,1965年,太湖粮食总产9862万公斤,比1962增加22.5%。1965年,安徽全省开始农业学大寨,到1970年,太湖县粮食总产1.24亿公斤,超过1957年,比1962年增加54%,比1965年增加26%,到1976年,杂交水稻应用的前夕,太湖县粮食总产1.68亿公斤,比1970年增加35%,比1962年翻了一倍多。

不管是横向跟全国比,还是跟自己后来比,太湖县1961年后的表现都谈不上多出彩,当然比起刮共产风浮夸风高征购的前两年是好多了。

二,

农民说:我们上交国家的任务一两没有少,大小对都有机动粮,困难户也照顾得很好,公共积累也照样提取,这有什么不好呢?

农民的短视情有可原,而且这里农民并没有要求解散农村集体,但杜某自述出版于2005年,还这么说就其心可诛了。

从历史上看,农民历史上就是没有社会保障的,或者说就是靠自己、靠家庭。新中国成立后,政府着手在城市建立社会保障制度,但对农村财力不及,所以农村是由集体为农民提供一定程度的社会保障。

中国在50年代合作化初就首先开始建立五保户制度,五保户供养是指集体对农村无依无靠、无生活来源、无劳动能力的农村老人、残疾人和孤儿进行集体供养的一种社会福利制度“五保”包括保吃(供应口粮、食油及零用钱等)、保穿(供给衣服被褥等必需品)、保住、保医和保葬。“五保”的供养标准不低于当地一般群众的实际生活水平。五保户供养制度是中国农村集体经济条件下最成体系的一种福利制度。

依托于农村集体化的另一个制度就是6/70年代广泛建立的农村合作医疗制度,中国农村合作医疗制度取得巨大的成功,是新中国给世界公共卫生模式的重大贡献,到70年代末,中国农村合作医疗覆盖了95%的农民,它使得中国人均预期寿命从解放初的35岁提高到70年代末的70岁,初步达到了发达国家的水平。

80年代分田单干后,人民公社解散,政府撒手不管,未对农民保障做任何制度上的安排,农村合作医疗制度崩溃,甚至连最低限度的五保户制度都维持不了,这都倒退回解放初了。农村合作医疗的覆盖率由70年代鼎盛时期的90%,80年代猛降至10%以下,最低时覆盖率只有5%。更糟糕的是,随着农村集体经济和合作医疗的解体,乡村两级基层卫生组织没有集体经济的支持,各级政府又不管不顾,逼着一些农村基层卫生组织走向市场化、商业化,导致70%的乡镇卫生院陷入困境,50%左右的村卫生室变成了靠看病卖药赚钱的私人诊所。

由于农村合作医疗的瓦解和基层卫生组织的衰落,造成了极为严重的后果:

第一,农村公共卫生、预防保健工作明显削弱,一些已被控制和消灭的传染病、地方病死灰复燃,新的公共卫生问题不断出现,农民健康水平呈现出下降趋势。

第二,医药费用不断上涨,广大农民不堪重负,看不上病、看不起病的现象相当普遍,因病致贫、因病返贫的农户明显增多。

。。。

中国也由世界卫生组织的模范生变成差生,在2000年WHO 对191个成员国的卫生总体绩效评估排序中,中国列为第144位;在对成员国卫生筹资与分配公平性的评估中,中国列188位,在191个成员国中倒数第4。

八十年代农民健康下降,也是中国人均预期寿命增长最慢的时期。

三,

发展研究所周其仁等人的调查结果表明,1984年的增产是超常规的,是多年积聚的生产力集中释放的结果。

1985后连续几年,全国粮食减产或者徘徊不前,杜某已无法用分田单干来解释原因,迫不得已说出了实话:1984年的增产是多年积聚的生产力集中释放的结果。

多年积聚的生产力集中释放的结果,这正是我的观点。

1985年,农村集体化就已经解散了,十几年后,杜某大概觉得说实话已经无妨了。

本帖一共被 2 帖 引用 (帖内工具实现)

1957年太湖县99.5%的农民都加入了高级合作社,全县实现合作化,这一年太湖县粮食总产111万公斤,创历史最高,而1962年“责任制”的粮食总产8000多万公斤,比1957年还少了将近30%,难道1957年太湖县的农民的劳动积极性不高?

111万公斤应为1.11亿公斤。

第一句话就错了

就某人在本楼贴的杜某自供状片段说一下。

我在这贴讲的很清楚,是钱让能说的,压根就不是杜润生说的。在没有提价的情况,也会有效果

所以当你说”杜润生的错误是蓄意的“,请讲清楚是不是他指示钱让能造假,又或者伪造了钱让能的话。

1957年太湖县99.5%的农民都加入了高级合作社,全县实现合作化,这一年太湖县粮食总产111万公斤,创历史最高,而1962年“责任制”的粮食总产8000多万公斤,比1957年还少了将近30%,

57年111万公斤,62年8000多万公斤,怎么就会”比1957年还少了将近30%“?

他们有自己独特的标准,至于啥标准,呵呵呵。

http://117.68.7.13:8083/dfz//static/plugin/pdf/web/hehe.html?bookId=edeb4835e5f0461db086d5d0c19ce510&file=http://117.68.7.13:8083/dfz//book/edeb4835e5f0461db086d5d0c19ce510/0.html&bookName=%E5%A4%AA%E6%B9%96%E5%8E%BF%E5%BF%97&topCode=xsqz&p_t_id=bccf3b345b504a5fb86911e28c4ef116×tamp=1718107341073

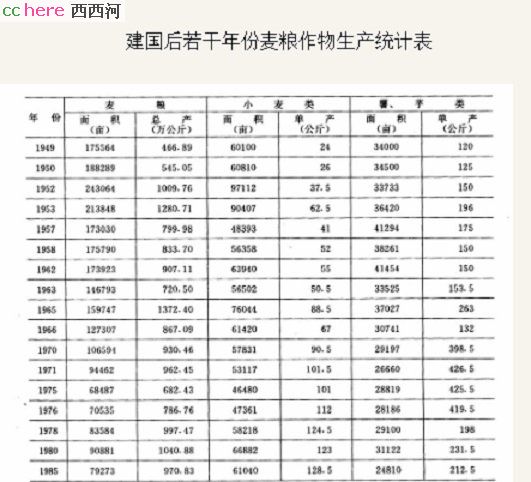

1949到1952年,全县麦类年播种面积17--24万亩,大麦多于小麦,水田小麦多于旱地小麦。1954年推行农业“三改”,提高午季粮食作物收成比重,1956年全县麦类播种面积扩大到25.64万亩,其中小麦8.92万亩。

1957年,为有利于双季稻生产,水田缩麦扩肥,麦类播种面积缩减到17万余亩,其中小麦4.8万亩。60年代,小麦年播种面积在5--8万亩之间升降。

1971到1977年,麦类年播种面积7万亩左右,其中小麦5万亩左右,且多在旱地播种。

1979年后,麦类年播种面积为8万余亩,其中小麦6万亩左右。单产曲线上升,麦类单产和其中的小麦单产,1949年为26.5公斤和24公斤,1956年为56公斤和69公斤,1961年为49公斤和47.5公斤,1971年为102公斤和101.5公斤。

1985年,全县麦类播种面积7.93万亩,单产122公斤,其中小麦6.1万亩,单产129公斤。

https://www.kunlunce.com/e/wap/show.php?classid=133&id=1648