- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

主题:【原创】芳香的黑血(二) -- 冰冷雨天

(受爱莲老大鼓励,在此献丑)

咖啡从神秘而来。

据说在埃塞俄比亚有一个牧羊少年叫卡尔蒂。每天吹着短笛和他的山羊们一起到山上去,羊群去寻找芳草地,卡蒂尔就在林间空地上吹着他心爱的短笛。到了傍晚,卡尔蒂只要吹出一个高亢的音节,山羊们就会集合到卡尔蒂的周围,跟着他的短笛下山回家。

可是有一天傍晚,当卡尔蒂吹出了一遍又一遍的最高音也没见到他的山羊们来集合。迷惑不解的卡尔蒂只好爬到更高的地方去寻找他的山羊。

卡尔蒂好像能听到他的山羊在歌唱,在那密林的深处歌唱,卡尔蒂本来就想不明白为什么这些山羊今天怎么发了疯似的不想回家了,而等到他找到一块林中空地,借着树枝缝隙中斜射进来的阳光看到他的山羊们时,卡尔蒂只能喃喃地念叨:“它们被恶魔附体了。”

(卡尔蒂和他的山羊们在舞蹈)

卡尔蒂的羊群在围着圈子奔跑,在跳一种奇怪的舞蹈,在激动地歌唱。卡尔蒂看到这些发了疯的山羊们一头接一头地到一棵他从来没有见到过的树边去吃那绿油油的树叶和红扑扑的浆果。卡尔蒂知道肯定是那树叶和浆果在作怪,他很害怕:“那有没有毒,山羊们会不会死?”,卡尔蒂知道要是他的山羊死了,他的父亲会毫不犹豫地杀了他。

卡尔蒂花了一个多小时才把他的山羊们赶回了家。他的山羊们很好,第二天卡尔蒂一打开羊圈的门,山羊们就直接向昨天的那块林中空地飞奔而去。

现在卡尔蒂知道那棵树是没有危害的,他决定自己也试一试。卡尔蒂先嚼了一片树叶,有点苦涩,随着叶汁到了胃里,卡尔蒂觉得有点兴奋起来了。这时卡尔蒂决定试试那红扑扑的浆果。

浆果有点甜味,不难吃,里面有两颗包着粘液的籽。卡尔蒂决定试试看着两颗籽看看,他咬开了一颗籽,嚼了嚼那浅绿色的果肉。

天空变了,变得那么蔚蓝;空地变了,变得那么开阔;卡蒂尔变了,变得那么轻扬,诗歌像喷泉一样从卡蒂尔的嘴里喷薄而出;卡蒂尔吹起了短笛,他发现他的笛声从来没有今天这样的流畅高扬。

卡尔蒂把他的发现告诉了附近一位苏菲(SUFI)教派的修道院院长,那位修道院长找到这种神奇的果实,研究之后发现将其种子烘烤以后磨成粉再在水里煮开以后效果最好。苏菲教派是一种伊斯兰教的苦行僧神秘教派,在他们彻夜不眠地念诵可兰经文的时候,这种神奇的不知名的《可兰经》上也不见记载的汤水有提神不眠的神奇功效。于是苏菲教派就首先开始饮用这种后来被称作“咖啡”的饮料。

且慢,这是意大利的东方学者奈洛尼的说法。这个故事充满了欧洲人对东方的想象和田园牧歌式生活方式的向往。东方在中世纪欧洲人的心目中是所罗门王,舍巴女王治下的铺满了黄金,流淌着乳香的大地。真正居住在东方的阿拉伯人的传说可没有欧洲人那么浪漫,起码牧羊人不是一个令人神往的职业。所有阿拉伯有关咖啡的传说中都没有羊,唯一的例外是有种说法是咖啡树从羊粪孕育而来,这种说法可能是出自咖啡种子和羊粪蛋子似乎看起来有点想象吧。

在阿拉伯世界流传最广的说法是大约1258年左右在也门的莫卡有一位苏菲派修道士叫奥马尔,他从麦加朝圣回来后学来了挖井取水,而且他的井水包治百病。正好当时莫卡疫病流行,病人住到奥马尔的修道院里喝几天奥马尔的井水病就好了。从这点看来当时流行的可能不是什么了不起的疫病,只是莫卡的饮水卫生问题。

一天,一位当地豪绅的漂亮女儿也生了病,也和其他人一样到了奥马尔的修道院来求圣水,也和其他人一样地痊愈了。

但出来了风言风语——对宗教的看法可能古今中外都差不多。风言风语传到了那位豪绅那儿,豪绅大怒,把奥马尔和他的弟子都放逐到深山里去了。

被放逐的奥马尔和他的弟子们在深山里发现了咖啡,靠咖啡活了下来。而放逐他们的镇上又发生了传染病,人们想起了奥马尔,把他请了回来。

奥马尔做了咖啡让大家喝下去,说这种黑色的苦味饮料“有和麦加的渗渗泉水同样的功效”。

“渗渗泉”是麦加禁寺内的泉水,当年先知易卜拉欣之妻海哲尔、子易斯马仪被弃于麦加,饥渴难当之际,易斯马仪用双脚踹地,突现一股清泉,此即“渗渗泉”。穆斯林认为“渗渗泉”水福泽无限,至麦加朝觐时不仅开怀畅饮,还常带回作为珍贵礼品赠送亲友。

于是,咖啡就流传开来了。

这种传说也不对。奥马尔确有其人,现在在莫卡还能找到奥马尔的修道院和墓地。但奥马尔和咖啡应该没有关系。莫卡是一个咖啡的种植地和咖啡贸易的重要中转地,但莫卡没有野生咖啡树,当时是世界的学术水平的阿拉伯植物学上也没有任何咖啡树的记载。所以奥马尔给人们喝的不应该是咖啡,那是什么东西呢?

奥马尔给众人喝的应该是曾经是咖啡的有力竞争对手的咔特(QAT),那是一种叶子形状和咖啡很相像的植物,叶子晒干后像茶叶似的冲泡或煮开,或者就干脆嚼咔特树叶都会使人产生幻觉。小说《基督山伯爵》中基督山伯爵在基督山岛上招待阿尔贝·马尔赛夫子爵和弗兰兹·伊皮奈男爵这两位年轻人的时候端出来的那碗“浅绿色的液体,有点像陈年的白葡萄酒”,其实不应该是小说中所说的“印度大麻”,而更应该是咔特。

(亚丁人和咔特)

那么咖啡到底是谁发现的呢?

难得![]()

![]()

上月买了一本《军国幕僚》,并推荐给几个留过日的朋友阅览,众皆大赞。言俞兄深得东瀛文化三味,广阅一手资料,非国内坐井观天之徒可比。

花谢,等待兄长其后的大作

![]()

![]()

![]()

这是我看到过的最好的文笔。![]()

![]()

![]()

![]()

现在比较被广为接受的说法是十五世纪时在也门亚丁地方有一个后来成了苏菲派教徒的名叫萨义德的法学家在解决咔特不足的问题时,想起了他在曾经去过的“非阿拉伯地区”(Ajam)见过的从一种叫做“bunn”的植物中提取的饮料,萨义德用这种饮料来代替咔特,起到了同样的提神作用。据说这种“bunn”就是现在的咖啡树。

阿拉伯语中的“Ajam”,特指波斯,广义地指“所有非阿拉迫语世界”。如果这里的Ajam是指红海对面的东非,特别是埃塞俄比亚的话,倒可以解释咖啡是怎样从埃塞俄比亚跨过了红海。埃塞俄比亚人对于咖啡树怀有特殊的感情,却不是像我们现在这样单调地喝咖啡,他们用咖啡树叶煮茶喝,他们将咖啡豆磨成粉和动物脂肪熬成一种点心,他们用咖啡果发酵做成果酒,他们用略加烘培的咖啡豆在发酵以后做成一种甜甜的饮料叫做“kisher”,但就是不用烘培的咖啡豆磨成粉做成我们现在喝的咖啡!

据说是死于1470年的萨义德在多次试验以后发现用这种方法做出来的饮料最有提神效果。

所有的传说有一个共同之处——都有神秘教派苏菲的出现。现在可以相信的是:不管苏菲派修道士们是怎么发现咖啡的,但咖啡的提神作用立即被苏菲派修道士所利用,成为了伴随苏菲派修道士们渡过那漫长的彻夜诵经的最好帮手。

(在喝咖啡的四个苏菲派修道士)

苏菲派修道士是穆斯林教中最神秘的苦行僧。他们没有自己的住处,来往于各个清真寺中,以向安拉诵读可兰经作为自己的事业。他们的最高理想就是倒毙在从一个清真寺前往另一个清真寺的路上。

说来有趣,咖啡的所有被人攻击的缺点,对于苏菲派修道士来说都是优点:咖啡让人失眠?黑夜是本来就应该奉献给安拉的;咖啡有害食欲?食欲本身就是一种罪恶,嘴巴为什么要咀嚼?嘴巴的动作是用来诵经献给伟大的安拉的而不是用来吃那些肮脏的食物的;咖啡有害于健康?难道苏菲派修道士需要健康的身体?他们憎恶这个尘世,采用吞火,吞毒蛇的方式来自伤,他们只要纯净的灵魂,而不像那些恬不知耻的欧洲人把健康,安全和长寿作为三种偶像来崇拜。

对于苏菲派修道士来说,咖啡就是“卡夫瓦”(“قهوة ,Qah'wa)。Qah'wa原来是葡萄酒的意思,因为咖啡有类似葡萄酒的提神作用,所以也成了咖啡的名字。咔特也是一种“卡夫瓦”,推而广之,一切能刺激神经,有兴奋作用的都是“卡夫瓦”。后来这个Qah'wa的读音慢慢地成了COFFEE,才有了我们现在所说的“咖啡”。

然而,“卡夫瓦”的真正含义,还是葡萄酒。

咖啡在最初被称为“卡夫瓦”就预告了咖啡的奇怪宿命:在所有地方和所有时代都会走过一条同样的道路:被接受,被反对,被抵制,被禁止和,被欢迎。

伊斯兰教是禁止酒精饮料的。苏菲派修道士带来的咖啡立即被一直寻找着刺激的穆斯林们接受了。现在在圣地麦加甚至都能够看到一边喝着这种黑色的饮料,一边在赞美真主的人们。同时这种黑色的液体到底是一种什么东西又带来了新的问题。

因为它是“卡夫瓦”,是葡萄酒。而穆斯林是不能饮酒的。

现在的人们看到这个问题可能会觉得莫名其妙,咖啡和葡萄酒有什么关系?讨论问题是要参照时间坐标的,咖啡和葡萄酒根本没有关系是现代人的概念,而在十六世纪当时的麦加这是一个很重大的问题。

除了咖啡本身是不是葡萄酒之外,饮用咖啡从古兰经的教诲看来也有不少问题。首先,人们在喝滚烫的咖啡时要用嘴去吹气,而可兰经认为气息是生命之所在,不能乱吹的;其次,咖啡的热气对于穆斯林来说也不是好东西,烟雾和热气都是恶魔寄生的场所,看过《一千零一夜》的人都知道魔鬼都来自烟雾或者热气;最后,也是最重要的一点就是可兰经里没有说可以喝咖啡!

尽管世界上所有民族的食物多少都有宗教意义上的含义,但只有可兰经才详细地规定了什么可以吃,什么不可以吃。为咖啡辩护的人说虽然可兰经里没有说可以喝咖啡,但也没有说不可以喝咖啡。在这种情况下考虑到所有的植物都是真主创造来为人服务的,所以咖啡还是可以喝的。但反对咖啡的人点中了咖啡的死穴:可兰经规定了炭是不可以吃的,烘培后的咖啡豆怎么看怎么是炭,所以咖啡是违反可兰经的,更不要说本来就是“卡夫瓦”了。

请不要笑话十六世纪的阿拉伯人,二十几年前我们不也为裤腿是宽了一寸还是窄了一寸会不会影响到“红色江山千秋万代永不变色”的问题而认真地在苦恼吗?为了维护江山,有那么多的书记们不是在校门口,厂门口很严肃地剪着裤脚管吗?

出于同样的思维,上层神职人员把喝咖啡看成是对安拉的亵渎。1511年6月20日星期五,也就是先知默罕默德诞辰的前一天,在麦加召开了一次高级僧侣会议。主持的是麦加的统治者卡尔·贝格,讨论的议题是:应不应该禁止在礼拜时喝卡夫瓦以及应不应该从根本上就禁止这个亵渎真主的“卡夫瓦”。

会上还请来了两位医学专家,除了可兰经的教诲之外,两位专家还认真地讲解了这种“干性”的饮料会对人们的气质平衡产生怎样的坏作用。在可兰经和科学的双重进攻下,几乎都喝过这种“卡夫瓦”的高级僧侣们个个幡然悔悟,想起了自己在饮用卡夫瓦以后曾经有过怎样的身心不安定的荒诞经历。最后一致同意应该禁止这种坏东西。

于是卖卡夫瓦的店被砸了,咖啡豆全堆在街上烧了,喝咖啡的卖咖啡的拖到广场上去挨鞭子了,这就是咖啡历史上第一次动用公共权力禁止咖啡的所谓“麦加事件”。

咖啡,被禁止了。但禁止不会永远。

“当面喊万岁,背后下毒手”的角色什么时候什么地方都有。参加会议的僧侣中就有人痛哭流涕地作完了检讨以后又到开罗去讨救兵去了。开罗人的脑筋不那么死板,第二年,开罗来了精神,说主要是要端正大家对真主的态度,清真寺里不准喝咖啡,咖啡本身还是可以喝的。当然这只是临时决定。咖啡合乎古兰经的教范的正式判决则一直要到100多年后,在艾哈迈德六世治下,宗教领袖们终于认定那烘培过的咖啡豆和炭其实不是一回事。

临时决定也行。被平了反的咖啡立即就在阿拉伯世界爆发似的流行了起来。这个不准在清真寺里喝的规定反过来助长了咖啡的流行,咖啡真正走出了修道士的范围,进入了世俗社会。清真寺的周围全是喝咖啡的,伊斯兰的麦加也成了咖啡的麦加。从各地来朝圣的信徒们再把这种好像还有点可疑的黑色的“渗渗泉水”带往开罗,大马士革,巴格达,康士但丁堡。

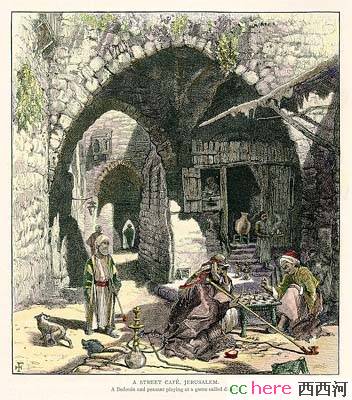

(巴勒斯坦的咖啡风景)

大凡一样东西流行开来了以后,那样东西就和当初不一样了,这在社会学上叫做“异化”,咖啡就是一个很好的例子。原来咖啡是在反尘世社会反世俗的苏菲教派中被使用,现在一流行开来了就成了完全尘世完全世俗的东西。咖啡之所以被称作为“市民社会的黑色血液”是因为它和其他商品相比有很多不一样的特殊之处。

咖啡的特殊之处首先就在于一般人不知道如何做咖啡,因此就出来了“咖啡屋”这门生意。人们得去咖啡屋喝咖啡,世界上第一个咖啡屋,Kiva Han,就是1475年在奥斯曼土耳其的康士但丁堡诞生的。

(土耳其咖啡屋)

做好了的咖啡不能久放,一般十五分钟以后就变了味,所以得现做现喝。人们聚集在一起等咖啡,口不能闲着,张家长李家短的闲扯。可不要小看这种闲扯,这是咖啡文化最大的特征——社交场合的提供。

人类是一种社会性动物,需要能够互相交流的社交场所。在咖啡文化以前,不少文明的社交场合是很有趣的:公共浴室。罗马文明,日本文明都能够找到这类例证。公共浴室文化最发达的可能是中世纪的阿拉伯世界和土耳其。那是市民聚会的场所,人们真正地“坦诚相见”。可能光了屁股,精神上的伪装也会少一些,因此人们更加能够平等自由地交流。

但是,阿拉伯世界和土耳其的浴室自由的不仅仅是意见和信息的交流,同时自由的还有毒品和同性恋。因此在中近东,公共浴室的形象并不是非常好。前些年日本有一种半卖淫场所就叫“土耳其浴室”,后来是在土耳其政府的抗议下才改名叫“肥皂乐园”。

但是咖啡屋没有这些问题,这也就是日后咖啡总给人一种高雅,书卷气形象的由来。

咖啡的另外一个特性就是作为一种嗜好饮料,他不像酒精饮料那样从一开始就受到大多数人的欢迎。完全排斥酒精饮料的人是很少的,排斥的原因一般都是出于宗教或生理原因比如酒精过敏什么的。不但人类不排斥酒精饮料,其他喜欢酒精饮料的动物也不少。肯定有不少人见过猴子,马,牛喝酒的例子。而咖啡却不是这样,很少有人从一开始就喜欢咖啡,咖啡爱好者所说的咖啡芳香,在其他人则是无法容忍的恶臭。存放咖啡豆的仓库和其他食品仓库不同,无需防鼠措施——耗子不吃咖啡。

所以咖啡生意从一开始就和资本有不可分割的联系。要吸引人们来喝咖啡,必须有富丽堂皇的咖啡屋以便告诉人们:除了脱光光洗澡以外,正襟危坐也是可以和其他人交流的。直到现代的各种餐饮业中,最需要花费内外装修费用的就是咖啡屋。其实咖啡和资本的关系不是到了面对最终用户的阶段时才有,咖啡从一开始就离不开资本。咖啡都是在大种植园经济状态中种植的,因为咖啡树到采摘为止需要五年,个体农户无法栽种。

所以,首先从事咖啡栽培和贩卖的是阿拉伯世界中最有经济实力的开罗商人。种植咖啡需要两个条件,首先是无霜害。其次是要有年间1200MM的降水量。西南阿拉伯的也门是种植咖啡最合适的地方。也门的古都萨那周围地区大概是一个从海拔1000米到2200米的斜坡,海拔太低,夏天的气温太高,海拔太高则有霜害的危险。因此就成了咖啡栽培的中心。

和后来欧洲人插手以后直到现在的与其称之为种植业,不如称之为犯罪的咖啡种植不同,十六世纪也门的咖啡确实是一种田园诗式的风景。由于咖啡贸易的巨大利润,红海沿岸在那时候真正成为了“泛着红宝石的光彩的幸福的阿拉伯海”。

但是,和人类的所有所作所为一样,幸福不会久长。

好文收而藏之!![]()

周末好!