主题:【原创】胡同的时间没有定格 -- 萨苏

本来,有点儿感冒,晚上是准备早点儿歇了的,却不料又会来写这篇文章。

写这文章,是因为下午清理过去的邮件,冷不丁看到一位北京旧友的留言,说是有急事。连忙电话过去,对方接了电话,愣了半晌才说 – 急事儿?那可是去年的事儿了,你怎么今天才想起来啊。

原来,我这旧友是北京电视台的编辑,一次我们谈起国际婚姻,萨提到国际婚姻可不是新鲜事儿,早年住在东四四条胡同,街坊里有一对儿夫妻,男的是中国工程师,女的是荷兰小姐,在清华作外教,两口子可好呢。

当时说说也就是了,而去年他们台里竟然真的找到了这对老夫妇,杨宝禄先生和米拉女士,还作了一个节目。他想让我看看,就给我发了这个邮件,却不料半年以后我才注意到。

半天,朋友问 – 喂,你怎么不说话?

哦,我说,网上有视频么?我去看看。

[MP=320,240]http://news.sohu.com/player/20080805/Main.swf[/MP]

就是这一段了。

看完,我想对我的朋友说一声 – 谢谢。

几年来,经过了太多想要忘却的事情。祖母葬礼后那天,我对妻说,我在那边惦念的人,越来越少了。

妻拥住我,她明白我的心境。那种丝丝的痛,凄清的冷,不是语言可以表达。

不知从何时起,我渐渐怕打听儿时那些熟悉的影子。

在看这段节目前,我几乎忘了,平房院子里,修水管是男主人必修的功课。杨大爷拿扳手拧龙头的镜头提醒了我,而老爷子那动作,还是那么利索,跟三十年前没什么分别。

三十年前,杨大爷,我们已经叫爷爷了,今天,怕不得有八十了?我暗自想。

画面上的字幕告诉我 – 你错了,人家老爷子都八十七了!

老爷子,您还硬硬朗朗的呢!

真好。。。

看着八十七的老爷子精精神神地在国槐下走过,和街坊说着话儿,带着调皮的笑容,心里仿佛有一种很温暖的东西被慢慢释放出来。

好久没有了,真的祝老爷子长寿,永远这么调皮。

小的时候,胡同里经常会遇到杨大爷和米拉大妈,也许是从来看习惯了,好像压根没觉得米拉大妈是个外国人。我看到有描述他们夫妻的文章,说米拉大妈年轻的时候金发碧眼,这可能不太准确。我印象中米拉年轻的时候(三四十岁的时候吧)是满头黑发,眼睛倒确实是湛蓝的。小时候,我的外语不好,家里人还议论过送到米拉那儿去补课,可大家说老太太已经够忙,不好去麻烦,这事儿最后不了了之。

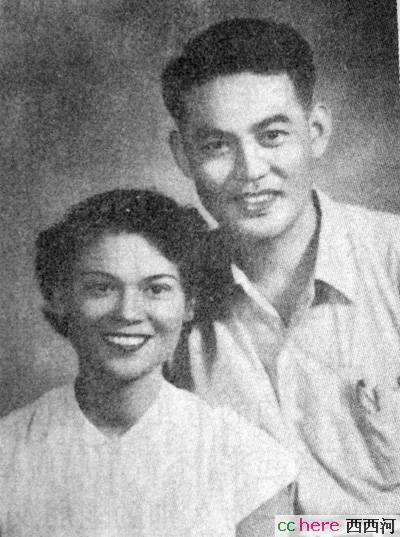

片子里面闪过两人早年的一张合影,我曾从街道办事处孙大姐那里拿过一张黑白的,看起来,年轻的米拉有几分像奥黛丽.赫本

看过《四世同堂》的人们,可能还记得小羊圈胡同里祁瑞宣所受到的尊敬,其实老北京的胡同里,人们对读书人大体都有一份自然的敬重。这是因为大家都把他们当作教育孩子的楷模。对杨大爷他们两口子,胡同里的人也是同样的敬重。

只是这个节目,还没有说全他们两人的故事。

其实,我也知道得不多,也就是普通街坊的了解程度吧。

杨宝禄大爷是北大毕业的总工程师,技术很好。可是据我们知道,他年轻的时候家里很穷,差一点儿高中都没得上。那时候他上的是北京四中,有个物理老师李直钧欣赏他的聪明,资助他学费,他才得以完成学业。

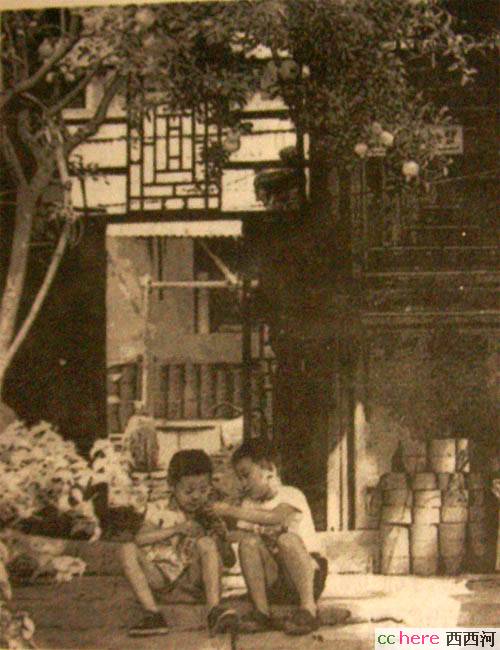

早年听杨大爷说过,他那院儿,古时候是乾隆年间纪晓岚的外宅,有二百多年了,比美国的历史还长。当时听了这话对美国心生鄙夷 – 我们胡同里这样的院儿多了去了,看来都比美国历史还长。

我记忆中的杨大爷和拍摄的有一点儿不同,主要在口音上。记得小时候的杨大爷有一点儿南方口音,好像是湖南湖北一带的人,可能当年也算是北漂。如今电视里的杨大爷,已经是一嘴地道的京片子了。

米拉喜欢小孩子,看到胡同邻居的小孩儿也会抱来亲一下,这时候往往杨老就替她拿手里的东西。她有一件插兜靠上的夹克,她双手插兜走起来的动作颇有几分潇洒的帅气,老远就能认出来。

胡同里流传着米拉的两个段子,应该都是真事。

第一件事是文革的时候胡同里一帮孩子成立了红卫兵组织,要批斗“外国特务”米拉,拎着武装带打上门来,米拉很不客气地告诉这帮毛孩子 – 要批斗我,你们先请示两个人,他们说可以批斗,我就让你们批斗。

请示谁呢?一个毛主席,一个周总理。“我来中国,是他们同意的,你们要造我的反,当然得他们同意才行。”

一句话镇住了土红卫兵,不知道老太太什么背景,再没敢轻举妄动。

第二件事是米拉有一次要回荷兰,因为她已经入了中国籍,需要到荷兰大使馆办签证。办签证时间很长。老太太那一段身体不好,就催了一下。使馆的工作人员不当回事,惹恼了米拉,说了句“你以为你是女王啊,说见大使就见大使?”

老太太火了,写了自己的荷兰姓氏让工作人员送进去,转眼间大使参赞都跑出来了 – 米拉的家族是当年荷兰抵抗西班牙人入侵的英雄,和荷兰皇室通婚的贵族,声望很高。这下子让工作人员大吃一惊。

他们家的两个儿子,一个叫杨达飞,一个叫杨龙飞,女儿的名字记不住了。

杨大爷会骑车带人,米拉和杨宝禄开玩笑,一说就是 – 杨,把大米拉回家!

两口子那个时候就是这个样儿,今天在电视里看,还是这个样儿,两口子,已经一块儿过了差不多五十年了。

有个朋友说的一句话让我感触极深 – 有的人是没有年龄的。

杨大爷和米拉是没有年龄的。

上次回去,到胡同里我老同学的家,一推门,就看到他的奶奶正坐在太师椅上和家人聊天,见到我问 – 咦,你好象有日子没来啦。。。

老太太是当年翰林家的儿媳呢。

老太太,也是没有年龄的人。

胡同的时间没有定格。

我知道,今夜,胡同的枣树,胡同的人,胡同的一切,都会回到我的梦里。

故园的烙印,你无法忘却。

[完]

忽然觉出,米拉有些话的发音,和咱雪太傅很象哦。。。

花催女八路的坑补s

不过还是没有宝

关于这一段,不是要和萨大唱反调,鸡蛋里挑骨头,只是借宝地说说我的看法。我以前也老有这样的想法,来美国后,接触了一些人和事,现在想法有点改变了。

美国的历史很短,但印第安人的历史很长。因为美国没什么历史,有点古迹就宝贝的很,连带印第安人的历史都一起宝贝起来了。随便一个一两百年的房子,都宝贝的不行,一个印第安人的effigy mound,在城市中间也要修个碑。当然美国走到这步,也经历了一个过程。

我们的历史长,古迹多,也就不怎么宝贝了。不知道长久这样下去,是不是历史的痕迹会越来越少了?

希望是我杞人忧天吧。

恩,这样真好………………我是说这种生活……

谢谢:作者意外获得【通宝】一枚

鲜花已经成功送出。

此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】

我很相信这一点。![]()

或许等到真的重视起来,破坏掉的已经再也找不到了,中国历史太长,需要保留也能保留的太多,那些新起的高楼,或许百年后不复存在,真正值得看的东西却越来越少了。

读着很亲切啊

大家都是游子啊

可真是有日子没见了呢,谢宝

恭喜:你意外获得【通宝】一枚

鲜花已经成功送出。

此次送花为【有效送花赞扬,涨乐善、声望】