主题:从二七惨案到土改迫害地主——正在被修改的记忆 -- 林风清逸

典型人物,从我中学语文的学习知道,就是源于生活,高于生活的人物形象。典型人物怎么来呢?举个例子

有10个人,1个人A吃1碗饭,1个人B吃3碗饭,其他8个人吃2碗饭。如果选取能吃的典型人物,那就是B,如果选取能省的典型人物,那就是A

明白了吗?吃2碗干饭的大多数人,永远当不了典型!!

所以,宣传刘文彩、南霸天、黄世仁多么罪大恶极人神共愤的时候,我们要知道,大多数地主没有那么狠,他们是因为太狠,是吃3碗饭的,所以成为典型人物

同时,根据长尾理论,他们狠,还有比他们更狠的,也别不相信。所以啥“刘文彩、南霸天本人其实没那么坏”,也不用理会,他们就是一符号而已

那么现在(或者说前一段时间)有人宣传,地主其实也没那么不堪,自家祖上累代地主,从来就是宽厚仁爱接济乡里,

我们要理解,共产党宣传几十年了,他要还写地主剥削农民,谁感兴趣看呀,之所以还能被你看到,不就因为是新的“典型人物”嘛

所以也该认识到,这些地主也无非是吃1碗饭的而已,

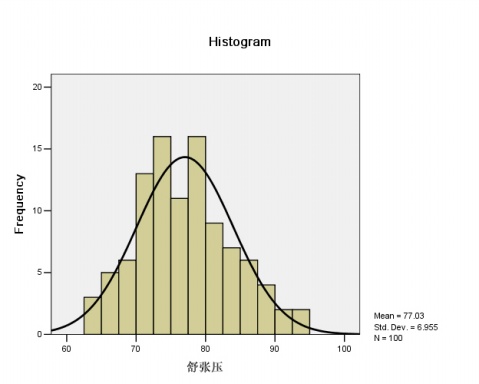

大多数地主的位置到底在哪里,以狠的程度作为横轴,越狠越靠右,南霸天偏在右侧,那些祖上好地主就算偏在左侧,简单求平均的话,看看正态分布曲线就知道地主实际成色了,

这就提醒我们,不要以偏概全,不要被宣传冲昏了头脑,要有自己的分析判断,有数学知识非常重要。

分析完了地主,我们也说说农民。

按楼主的说法,农民似乎土改前就是畏畏缩缩做牛做马,土改期间是“温良恭俭让”,对待地主分子都是晓之以情动之以理,有法可依有法必依

头埋在沙子里,说

其实也和说:皇上扛着金锄头翻地,是一样的

这个我们看看主席的《湖南农民运动考察报告》就知道了,既然当年都有人说好的很,有人说坏得很,显然土改时不会是上面说的那样花团锦簇嘛

楼主看来没有看到这种描写:

土改时,农民把地主吊起来交待有没有私藏金银财宝,没有?没有就再吊高一点,没有再吊......,最后一松手,piaji一下摔死拉倒

这是一个阶级推翻另一个阶级的活动,是很暴力的

承认地主剥削,也承认当时农民有左倾过头的做法,实事求是,这才是正确的做法

当然这种做法显得没有立场,不符合网络“抓眼球”的流行,但这才是西西河的魅力

孔子第77代孙嫡孙女孔德懋的《孔府内宅轶事》,里面对孔府的生活回忆很多,而大宅门内黑暗,腐朽,无能并不掩饰,尤其是她的生母身为小妾是怎么受正室的虐待,最终在生下唯一的儿子之后又怎么被正室亲手害死,写来令人不寒而栗。

DEL

问有没有从来都是容易的,问性质从来都是困难的。

这不是读多少书能够解决的问题。

超越界限的斗争,有没有?

有。

这是问有没有,但是,这不是定性,也不是定量。

从有无的角度说,在旧社会,地主阶级对农民阶级,从阶级范畴上来说,超越界限的杀戮,有没有呢?

有。

从定性的角度说,在新社会,工农阶级对地主阶级,从阶级范畴上来说,超越界限的杀戮,有没有?

有。

这是问有没有。

只看有没有,那么在旧社会,封建地主阶级和资产阶级对工农的迫害是有的,在新社会,工农阶级对地主阶级和资产阶级的迫害也是有的。

那么就等量齐观了么?

如果认识只停留在这一阶段,那等于什么都没看。

坏人也杀人,好人也杀人,谁是侵略者?谁是解放军?

只看见杀人,就说都是在屠杀,那结局就像在元朝侵略者统治下的张养浩所说一样:兴,百姓苦;亡,百姓苦。这话看似深刻,其实就是糊涂虫。张养浩这首词,反映的是典型的被殖民时期的精神面貌。

兴亡能一样吗?

只看有没有,几乎没有一个不陷入虚无主义的。

定性和定量,是决定性质的重要因素。

在旧社会,地主阶级对农民阶级,从阶级范畴上来说,超越界限的杀戮,是主流吗?

在新社会,工农阶级对地主阶级,从阶级范畴上来说,超越界限的杀戮,是主流吗?

这就要定量。

定量才能定性。

广大地主阶级喜迎新年,杀几个工农的人头杀一儆百;平时,就让你们挣扎在死亡线上,任人民去死。

可是在新社会,广大工农阶级喜迎新年,不过就是到街上放鞭炮去。杀几个地主助助兴?

这就是区别。

前者是屠杀。在屠杀之中,偶尔露出的怜悯,不过证明他们还有那么一点人性。

后者是革命。在革命之中,偶尔展现一点粗糙,不过证明他们还不够高明。

将仅仅是还有一点人性的行为,和仅仅是有一点粗糙的行为等量齐观,这对吗?

有人说,工农当家的时代,也有非法杀害地主的情况。对,“也有”。反过来说,地主当家的时代,也有仁慈对待工农的情况。对,这个也是“也有”。

同样是“也有”,区别在哪里?

手工打磨扳指的时候,一般都很难打磨到艺术品的级别,经常会有一点瑕疵,大一点小一点,哪里不怎么圆滑,哪里不小心弄了个缺口,这事都是有的。但是最后成品还是能用,因为整体毛病不大。

农民整治地主,有没有过火的行为?

有。

所以农民不应该整治地主、否定整个运动?

当然不是。

农民整治地主是对的,所以过火行为也是对的?

当然不是。

有这两个当然不是,那还有什么问题?

打磨扳指的时候,哪里不小心多打磨一下,那不算什么大事,主流还是要打磨好的。

但是,如果一定要指着到打磨不好的地方,说你不是为了制作一个堪用的器械,而是为了破坏,这样的判断合理吗?

农民整治地主,有没有毛病?有。整体上来说呢?问题不大。

地主整治农民的时候呢?有没有做好事的时候?有。整体上来说呢?问题很大。

癌细胞有没有做好事的时候?也许有。治吗?治。

只问有没有,那是很容易的。

问完有没有,就以为一切尽在掌握,那也是很容易发生的事情。

然而定性很难。

农民有没有过火的行为?有。

农民有没有在屠杀?没有。

消灭一个阶级,不等于在肉体上消灭一个阶级的所有成员。我原本以为这是人尽皆知的道理。

因为在过去的时代,革命已经做得很明白:

消灭一个阶级,主要不是杀死阶级的全部成员,而是将其中罪大恶极的部分给予公平正义的审判,将其中没有显著罪行的部分进行劳动改造——让他们像普通工农一样工作。

革命没有以过火为主导,革命没有进行大屠杀。

当然,革命不是地主家的保姆,革命不是地主家的摇篮,革命并不优先照顾地主的情绪和待遇。

革命也没有以照顾地主为主导,革命也没有进行大赦。

多年过去了,被革命的那些人呢?

有的人说,革命不要将脑袋埋在沙子里。

不,将脑袋埋在沙子里的不是革命的一方。

是谁在写回忆录控诉革命造成的心灵创伤?

是哭哭啼啼的娇小姐。

是谁在编回忆录嘲讽革命是愚蠢的?

是据说混进革命队伍的地主后人。

看不见吗?他们被屠杀了吗?他们被过火了吗?

看不见,那就睁大眼睛看。

长江奔涌东流的时候,岸边总会有一些漩涡。大江并不管他们这些漩涡,依旧东流去。

无论你们说革命是粗鲁的也好,说革命是愚蠢的也好,革命不在乎这小小的漩涡。因为这些哀婉的呻吟,都不过是洪流碾碎的东西发出的几声噪音而已。

在革命时代,他们这样的呻吟毫无用处。

而在革命之后的时代,他们为什么又冒出来呢?他们不过是希望通过驱赶起这样哼哼唧唧的蚊虫,来遮蔽革命远去的背影。

其主要目的,不过是想削弱现在中国政府的合法性罢了。如果置身事外,我们当然可以说,政府的合法性是政府的问题。但是我们无法置身事外。

中国人可不可以崛起?

中国人的崛起具不具备合法性?

中国人当然可以崛起,中国人从旧时代走向新时代的崛起当然具备充足的合法性!

国家的宣传部门如果不能保卫这个问题,那是他们尸位素餐,可是我们要保卫这个问题。国家的宣传部门如果能够保卫这个问题,但是现在明显是蚊虫成团飞起,没见有人喷洒杀虫剂,我们仍然要保卫这个问题。

读书读得多,不见得就精明。

读书读得不多,也不见得就是不精明。

精明不精明,和读书没关系。

统计学很深奥,但是统计学也很简单。

社会学很深奥,但是社会学也很简单。

不过就是有没有、多不多、是不是。

从定量,到定量,再到定性。

一个人说话,是不是都能做到完美无瑕?很难。抓住主流就够了。

听一个人说话,是不是能够做到大体正确?不难。抓住主流就够了。

留一点缺点给别人抓,常常不是好事,所以我们做事要严谨。但是有时候是好事。因为这个时候我们可以看到很多平时意想不到的东西。事中可以见人。

章诒和在书里写娇小姐因为革命的粗鲁而锯高跟鞋的时候,不典型。

虚拟空间上自称是地主后裔因为革命的愚蠢而获益的时候,不典型。

军阀在小年前一天杀工人的时候,哎呀,你们革命者又开始苦情了,真典型。

军阀在春节前一天杀律师的时候,哎呀,你们革命者又开始苦情了,真典型。

我禁不住在想:

要不,你也苦情一把?

我又一想,还是算了。因为,娇小姐们的“不典型”,是建立在几十年后回忆录里哀哀的哭,你是不在乎的。你所说的革命者的“苦情”,是要掉脑袋的,如果后人不记得,那么是没有人在几十年之后走到他们的墓碑旁为他们哭的。

若是要去“苦情”,就要掉脑袋。你一定不肯掉脑袋,所以你一定不肯“苦情”。既然你一定不肯“苦情”,那想也是白想。

所以,我就不想你也会苦情一把的事情了。

沙和尚因为做好事被人误解,所以愤怒得去做错的事情。群众做错了事情,沙和尚也做错了事情。他们只是做错了事情,并不是“要”做错事情。

要不要,是关键。

道士在装神弄鬼,他不是真的要帮助村民。他要欺压唐僧,他要运用手段。村民以为他是对的,所以被他愚弄。

古往今来,很多人都以为,有道士这样的手段,就可以愚弄村民。

有的人不想被愚弄,他们也知道存在这样的手段。

看到有人哭泣,他们就问,你们是在用苦情愚弄人民吗?看到有人悲情,他们就问,你们是在用苦情愚弄人民吗?

然后他们就得意起来,觉得自己看穿了这个世界。

还是且慢得意吧。

娇小姐的啼哭,是煽情,是引导青年对历史的印象。虚拟分子的嘲笑,不是煽情,而是引导青年对历史的印象。

这些值钱的人和不值钱的人,都可以拿钱来计算的人。

而当年的工人、律师,他们只是想让应该吃饱饭的人吃饱饭,让应该活下来的人活下来,结果他们就死了。煽情吗?

超出恰如其分的范畴,那才是煽情。

我只不过是讲了一个事实,结果就变成了煽情。那只能说明这个事实是多么的具备冲击性。

是工人想要拿自己的脑袋去冲击读者的心灵吗?

是律师想要拿自己的脑袋去冲击读者的心灵吗?

不是。

他们只是想吃饱饭,没有想掉脑袋。

然而吃饱饭就要掉脑袋。

这就是革命的合理性。

而这也就是不革命的不合理性。

道士欺骗村民,用煽情来对待唐僧,这是道士的狡猾,是敌人的狡猾;唐僧没有欺骗村民,也没有用煽情来对待道士,这是唐僧的诚实,也是自己人的诚实。

如果,唐僧可以揭露道士的欺骗呢?如果唐僧成功揭露了道士的欺骗,人们在唐僧的引导下,含着眼泪悲痛万分地认清了真正的凶手,那么唐僧是否用煽情欺骗了世人呢?

追求理性,不等于说就抛弃感情。

站在世人之上的英明是不对的。

我不喜欢清官要比贪官还要奸的话,因为这句话太粗俗。但是我喜欢这句话的道理。

做坏事要用心才能做成大坏事,做好事要比做坏事还要用心才能做成好事——有时候用心也未必能做成好事。

尽人事,听天命,尽力而为。

但是,既然不想世人被愚弄,那么在精明的时候,就不要站在世人之上。

煽情嘛,大概的确是煽情的。然而这真的真的不是我的错。我看到旧社会如此庆祝新年,我真的忍不住。你忍得住吗?

我看到一个如此庆祝新年的旧社会,竟然还有人用各种充满心机的行为去踩踏他的敌人、去踩踏消灭了他的新社会,将新社会描绘成一个粗鲁和愚蠢的世界,我忍不住。

不是我要煽情,是我情难自已。也许是我感情太脆弱了,见不得旧社会那样的厚颜无耻,见不得新社会的无数牺牲,所以人们觉得我很煽情。

真是冤枉。那不是我要煽情,那是我驾驭不了自己的文字。一面是面对新时代的急行军而哀哀地哭、冷冷地笑,一面是面对旧时代的惨无人道而宁死不屈、悲情壮烈,一面是妖魔鬼怪因为不能继续吃人在哭,一面是人们为了摆脱魔鬼而奋斗,一面要倒退,一面要前进,看着这样的冷暖之别,谁也没有办法装聋作哑。

煽情就煽情吧。

无论真诚的感情和虚伪的感情如何相似,真诚永远是真诚,虚伪永远是虚伪。谁说要杜绝虚伪,就连真诚都要被禁绝呢?想哭就哭,想笑就笑,哪有那么多枝枝蔓蔓。瞻前顾后,獐头鼠目,那不是真正的感情。

确实是站在自己阶级自己家庭上的真情实感。

所以才需要批判,狠狠地批判。

楼主的感情是真挚的。这一点无人可以证伪。就像当年陕西有个姓杨的姑娘,苦恋香港天王刘德华,她的感情绝对真挚。但是她以为刘德华对她有道义上的某种责任,这就是认不清楚现实了。

二七惨案怎么回事,中学历史书上就有,跟您说的大不一样。楼主在主楼所述:资本家拖欠工资不发,热心律师代为主持公道云云,不像发生在当年,倒像今天的事儿。当然了,今天的中国,肯定不会发生军阀镇压工人枪毙律师的这种事情的。要杀也不会赶在过年杀。楼主肯定不是在借古讽今。那就是闹混了----可见感情过于丰富,有可能混肴时空。

另外,楼主的帖子,立意非常厚重,很好。但是俩帖子开头都举资产阶级小姐的高跟鞋当例子,似乎有点那个。其实章诒和的书我也看过,真不记得这个情节了。可见我已经老了,而楼主正当年。

世界终究是你们的。毛主席说,革命不是请客吃饭。邓公说,哭哭啼啼的没出息。肩负民族的未来,国家的希望,楼主继续努力。

否则任何举出各种例子表明地主在土改后被如何如何了(比如被打了、被饿饭了之类的),属于让地主“受一样的苦”,都是在玩偷换概念的文字游戏或是自己压根就没想清楚鲁迅所说“吃人”到底是怎么回事。

二七惨案_百度百科 http://baike.baidu.com/link?url=p2ZddIkusch_FVPXiabHl2_e2ijpAkXaWX8emV9B8T2BznUgufdsUgsXM0CAcmoLMLDmE6U3ef84r30b8IFaCYmyAXEzVtgW7_3ARrBOdcWN6wYtXzfrUtl4n1bEHGI5

地主有好人,和与地主阶级是好的没有因果联系。地主作为一个阶级,代表着旧土地所有制度,是一个禁锢流动资本、抗击大工业化进程的反动的集团,是一个占有不动产产权、收窄不动产资本流转的落后的阶级,从整体上讲,是必须消灭的。

个人的善恶属性,与其所属阶级的进步或落后,没有必然的关联。好的地主,和不好的地主,都是大工业化的障碍。

吕思勉就说过,有天良发现之个人,无天良发现之阶级。

讲历史,怎么就能不谈史料,自己闭门造车呢?

更何况,当年的农民确实大多都活不下去。共党这边关于农民怎么受地主欺压的文章汗牛充栋,河里也有地主拥有农民初夜权的论文。黄河故人也提过,陈翰笙在三十年代初就得出结论:中国农民不仅受地主的盘剥,还受外国资本的压榨,也受本地官僚买办的压榨。除了造反,没有出路。

再转几段段陈诚的《陈诚谈民国土地问题》,这可是KMT小委员长的文章。

中国人口之中占八、九成是农民,而在这八、九成农民之中又占七、八成是佃农。佃农就是“耕者无其田”而以佃种地主土地为生的农民。“耕者无其田”已然够“不平”的了,若再横受地主的压榨,以至“不能自养”,天下痛心疾首的事,还有比这个更厉害的吗?

当然,好的地主也是有的,但大多数是以佃农的血汗来营求自身安乐的剥削者。佃农终岁辛勤所得,要大半年送到地主的家里去,幸遇丰年,或者勉强还可以过活;而靠天吃饭的中国农村,水旱成灾是常事。

湖北省在我尚未复职以前,已办理过一次减租,因为阻碍太多了,未能推行尽利。我到省以后,正拟旧案重提,适值鄂西一带二十八(一九三九)、二十九(一九四○)两年连遭旱灾,心中异常焦灼,乃发动各厅处人员及地方团队,替人民车水灌田。照理这该是农民欢天喜地的事了,不想农民对于此举的表现十分冷淡,只是未公然拒绝而已。始而我们觉得很奇怪,经过仔细考查之后,才晓得当地农民的土地,都为地主所有,正粮的收获,悉数交租,只有杂粮的收获,才归佃农;佃农交租时,地主请吃一顿饭,这就是辛苦耕耘的报酬了。农民种稻既然辛苦而无所得,所以宁愿稻子早一点枯死,反可提前播种杂粮。如此说来,他们不欢迎我们的车水运动,可谓理之当然。

民国年间平均地租可是在60%左右。一有天灾,就轮到农民卖儿卖女,尸骨无存了。地主吃一碗饭的时候,农民连饭都吃不上,根本活不下去。纠结着地主吃得好不好,这可真是一叶障目,不见泰山。当年《白毛女》给KMT俘虏看的时候反响极为热烈,转化俘虏效果极好,可见当年的阶级压迫是普遍存在的。九个指头和一个指头的关系很难了解吗?

最后,公审大会这事TG可是经常干,怎么就成了皇帝的新装了?你认为公审地主这事是TG杜撰的吗?土改时候有左倾的问题是每错,可是这可不等于土改时候的都是左倾,TG自己犯过左倾的错误,也自己纠正过。

同样他们的母亲对她们也是如此。

她们母亲就是个生育机器,也不哺乳。要不然生育间隔绝不至于这么短。

这些人都是精致的利己主义者,说得难听一点,就是最优雅的势利眼。

我之前的文章,是从个人的视角来看待社会上发生的事情。

因为个人掌握的资料是很少的,所以我只知道有问题,只是简单的发现了社会舆论的转向,只是在大的方面有所感觉。担心感觉被遗忘,就赶紧记录下来。

记录自己的感觉,是怕感觉被干扰和遗忘。记录事实的记录,则可以一直激励感觉,比单纯只是记录感觉的记录要有力得多。虽然如此,能够记录下感觉,也比没有感觉好得多。我缺乏的东西很多,不过总算还有一个敏锐地感觉,说起来真是幸运。

感觉总是偏向于朦胧的。而到了极其要求细节的时候,就会发现在具体的方面,在具体的事例方面,在具体的信息上,存在这样那样的不足。以前有人说,我引用的东西太少。这话没错,但是我并不接受这样的批评。不是因为不能认识到这个问题,而是因为存在客观限制。引用资料太少,这个问题是客观问题,而且是一个只能好转、但却没有办法解决的客观问题。我们都是业余的、普通的人,所掌握的资源,所可以利用的精力,都是有限的,甚至是极其有限的。有的资源,甚至不是我们投入精力就可以获得的。本着将事情做好的原则,我们可以尽量对自己提一些较高的要求,但是实际上,根据实事求是的原则,我们不可能总是、经常、到处实现太高的要求。别说普通人了,就算不是普通人,就算是资源、精力都占据极大优势的专家,要想在方方面面都做到极高的、无懈可击的地步,那也是不可能的事情。何况我们都是普通人呢。我对别人提出这样的极高要求是很敏感的。因为在我看来,要求别人做事无懈可击,迹近于吹毛求疵,接近于实在找不到缺点就干脆拿不完美当缺点的砌词强辩。当然,我的应对技巧很差,需要学习的地方还很多。我们是普通人,有些东西不见得掌握;我们是一个人,精力有限,有些事情不见得见过。这就需要通过与其他人交流获得新的知识,获得新的见识。

刚刚我就看到了一点新的资料。有的人找到了很多资料,正好有用。所以我就引用了过来,让大家一起看一看。

这篇文章的前半部分是讲有的人是如何造谣的,后半部分是驳斥谣言的。在我而言,两部分都有一些特殊的意义。

前半部分,具体实在地讲述了想象中的谣言是什么样子的。见多识广,见了活生生地例子,再遇见类似的大忽悠,就不容易上当了。后半部分,具体实在地讲述了实际发生的真实是什么样子的。水涨船高,高明的真实可以提升我们的鉴赏水平,以后即便看到新的诈骗花样,也有更大的机会去戳穿虚伪的泡沫。

踏踏实实,可以让感觉有更加坚实的支撑。

小说里提到的四家地主,全被灭门。除了陆子樵家全家服毒自杀之外,方方还精心设计了另外三起灭门惨剧。其中,川东有两起,即大地主李盖五整个家族全部灭绝,丁子桃娘家胡如匀一家五口都被杀光;山西一起,即丁子桃后来的丈夫吴家名的爹娘姐姐爷爷奶奶全被杀害。这样,新解放区和老解放区就都被方方囊括在内,土改中地主被全家杀光的惨剧就似乎就这样被方方写成了普遍现象了。

在方方的笔下,土改中的屠杀毫无理性,不仅杀地主,而且杀自己的革命同志、土改干部,不仅有直截了当的处决,还有点天灯之类的酷刑——

胡黛云(即丁子桃,笔者上篇文章误为吴黛云,特此致歉)的哥哥胡凌云是在城里参加革命的大学生,他得知全家被斗争,便回家探望父母,于是就有了这样——方方创作的——全家被害的经过:

老魏回来了,说胡凌云吃过晚饭便叫了一个同学跟他一起往胡水荡赶。在离家二十多里路的山脚下,挨了冷枪。两个人都死了,对方没留活口。

最后离开的绣工过来报的信,说是黛云爹妈一听到儿子凌云在回家的路上被打死,就根本不想再活,……结果还是被拉出去开斗争会。谁也没想到,开着开着,就把他们拖出去枪毙了。

全家人都死了,但死法不一样:

前几天闻说她的二娘和她的嫂嫂都被点了“天灯”,惨叫了三天三夜,之后就不知去向。有人说她们被扔到乱岗上了,也有人说她们投了河。

大地主李盖五全家的被害经过不仅更为惨烈,而且匪夷所思:

我们老东家李盖五脑袋很灵光,清匪反霸的时候他是积极分子,听讲他后来还在万县当土改队长。他以为能躲过这一劫,结果硬是被农会叫回来参加斗争。县里保他,规定不准吊打不准枪毙。农会听县里的,但是恨他的人也多,就把他一家子关在庄园不准出来。不打你也不毙你,可是不给你吃的。这一条,县里没有规定。他们没得粮食吃,硬是活活饿死了,连两个娃娃都一起饿死了。

山西地主吴家被灭门的记叙比较简略,只有唯一幸存者吴家名的日记:

晴天霹雳!不想活了!前几天山脚下遇见小起,说是专门堵我的。他哭着告诉我爹娘姐姐还有爷爷奶奶俱已亡故。我不可以回家。回家必定是个死。爹断气前,最后一字是堵。

方方女士的过人之处在于,她不仅善于明写,更长于暗示,工于留白。在这几家被灭门的地主中,陆子樵是开明绅士,在抗日和解放战争等各个时期都帮助过共产党;胡凌云和李盖五都是革命干部,甚至本人都在参与、领导土改运动。读者自然会想:如果连他们都不能幸免于被灭门的命运,那么连这些政治资源也没有的一般地主还能逃的了吗?

为了坐实土改中胡乱屠杀是普遍现象,方方女士还在《软埋》中借当年土改干部之口说:

马老头说:“基层农民激情万丈,一下子失控了。工作组也都发了昏,一时间不知道怎么处理,结果跟着农民走,都失控了……大家开会,说这个人该杀,就杀了。或者是,土改组长听到反映,说某人很坏,该杀,也就决定杀了。”

这段话妙就妙在表面上似乎是在为屠杀辩解,但客观效果却是坐实了屠杀的“事实”,并且指出了屠杀之所以会出现的原因——农民“激情万丈”,工作组“都发了昏”,结果“都失控了”——既然如此还可能不出现屠杀么?

但“农民”和“工作组”都情有可原,那土改大屠杀的真正罪魁祸首是谁呢?方方女士故作神秘,做“不可说”状,但方方女士不说,并不等于读者不会联想——除了发起并领导土改的共产党,还能有谁?

方方女士把重用她担任省作协主席的共产党黑得足够惨。她的良苦用心和春秋笔法,令人不由得拍案叫绝,叹为观止!不拿诺贝尔文学奖,简直天理不容!

但是,土改真的是像方方女士暗示的那样,是一场毫无理性的屠杀运动、灭门运动吗?

当然不是!

土地改革所希望达到目标是多方面的,但从肉体上消灭地主阶级,却从来都不是土改的目标。

土改在经济方面的目标,是为新中国的工业化创造前提,这一点我在上一篇文章里已经有详细论述,这里不赘。

土改在政治方面的目标,则是要让农民翻身得解放,建立自己的阶级意识和主体意识,以一种充满自豪感的心态投入到解放战争和新中国建设中来,简单的屠杀地主,并不有利于实现这样的目标。

关于这一点,武汉学者老田在他评论《软埋》的文章有这样一段有趣的分析:

据老田访问湖北第一批土改试点——武汉市郊花山的老土改干部,据他们说:要是把地主打得鼻青脸肿,老百姓很快就觉得出气了,甚至还会有人转过来同情地主,这个就坏了事了;所以,当时开斗争会的第一个安排,就是让民兵严防老百姓冲上台来打人,目的就是让受冤屈的农民胸中憋着的那一口气始终不泄,在这个过程中间持续不断地引导农民去算剥削账和诉压迫之苦,让目不识丁的农民学会甄别阶级利益并觉醒政治意识,借以提高农民的觉悟和政治能动性。在此过程中间,要把坏地主作为教育道具来进行最大化地利用,准确地说,革命的设计之“坏”远远超过了方方的最高想象力。

在东北土改时担任过区委副书记、亲身参加过土改工作队的周立波,在他的长篇小说《暴风骤雨》和根据小说改编的同名电影中对此也有过精彩的再现。记得中学时代看电影时,有两点特别困惑:武装的土改工作队到了元茂屯,明明可以直接把恶霸地主韩老六抓起来毙掉,但却迟迟不动他,任由他暗中活动,只是到群众当中访贫问苦。中间有一次葛存壮(葛优的老爹)扮演的工作队员刘胜一时冲动把韩老六抓了起来,没有想到于洋扮演的工作队长萧祥却把刘胜批评了一通,又把韩老六给放了,“一根汗毛也没有动他”。为什么呢?萧队长说的很清楚:“群众还没有觉悟,还没有发动起来”。

这段周立波根据自己在土改中的亲身经历创作的情节,说明了一个问题:从肉体上消灭地主,甚至简单的平分土地,都不是最重要的目标,最重要的是农民主体意识、政治意识的觉醒,对地主的处置,必须建立在农村的文化领导权已经被夺过来、政治的大是大非被澄清的基础之上。而除了少数有血债的恶霸地主,大部分地主不仅活过了土改,甚至活到了改革开放。

曾任中南局秘书长的杜润生(当年领导了中南地区土地改革)回忆说:

“中国共产党的土地改革,不讲政府恩赐,而是要推翻封建统治,树立农民群众在农村中的政治优势,提高农民阶级自觉性,发动阶级斗争,使群众自求解放,实现‘土地还家’。这就要求不同于旧时代的‘改朝换代’,不同于某几个皇帝君王用恩赐办法,‘均土地,抑豪强’,实行‘让步政策’。而是要粉碎旧的反动统治权,代之以人民政权,彻底推翻乡村的旧秩序,使上层和下层、中央和地方整合在一起,使中央政府获得巨大的组织动员能力,以及政令统一通行等诸多好处。”

1950年11月,西北军政委员会土地改革委员会主任习仲勋,在一次题为《大力发动群众是做好土地改革工作的基本关键》的总结报告中则指出:

“通过土改,农民的阶级觉悟与政治觉悟大大提高,从各种封建思想的束缚下解放出来。农民通过诉苦算帐、对比挖根、想过去、比现在、看将来、查敌人、追根源等自我教育的方式,认识了地主阶级的各种经济剥削与政治压迫,挖出了自己穷苦的根源,从而打破了封建的迷信命运观点,懂得了土地还家合理合法的道理,认识到国民党、蒋介石、美帝国主义的凶恶与无耻,增强了爱国主义思想。对共产党、毛主席、人民政府、人民解放军,表现了无限拥护与热爱,‘毛主席是我们的大救星!’‘永远跟着毛主席走!’等呼声到处都可听到,家家户户都挂上毛主席像。”

简单归纳一下,通过土地改革,农民在政治觉悟、阶级意识方面必须达到这样几点要求:

第一、搞清楚究竟是“谁养活谁?”要明白地主老财发家致富,靠的是剥削压迫,不劳而获。是贫雇农、佃户、长工养活了地主,而不是地主养活了农民;

第二、分浮财是物归原主,分土地是土地还家,是完全正义的;

第三、地主不仅应该被打倒,而且可以被打倒,农民要对自己组织起来的力量充满信心;

第四、对毛主席、共产党、解放军高度认同。认识到自己命运是和解放战争、新中国紧密联系在一起的。解放战争是自己的战争,新中国是自己的国家。

应该说,土地改革在启发农民觉悟方面,充分达到了这一的目标。几千年来始终是一盘散沙的农民,第一次作为一个阶级被良好的组织起来了。在解放战争中,参军、支前成为解放区农民的自觉行动。仅战争爆发之初1946年的头三个月,全解放区就有30万名翻身农民参加了人民解放军。为了支援前线,翻身农民踊跃交纳公粮,参加战勤,以各种方式投身于人民解放战争,他们用非常原始的运输工具——牛车、毛驴、扁担和背架,以至两手和双肩,保证了规模巨大的战争供给。单是战争最初的8个月中,冀鲁豫解放区就出动120万民工,用了3320万个工来支援前线。整个解放战争期间,山东解放区共动员58万人入伍。一般研究战史的人往往困惑于淮海战役中解放军何以能够用60万战胜蒋军80万,殊不知解放军的背后还有500万支前民工,这是一种泰山压顶般的绝对优势!

在发表《软埋》的2016年第2期《人民文学》卷首语中,编辑写了这样一段堪称此地无银三百两的致辞:

“如果偏偏有人要从算旧账的角度来解读,那么应该提醒的是,长篇小说《软埋》的省思、追忆和寻访,无不基于现世安稳、父慈子孝的生活情境之上。”

老实说,这并不高明的欲盖弥彰反而证实了我关于《人民文学》发表《软埋》并非出于“纯文学”理由的判断。我想反问一句《人民文学》和方方女士:如果不是为了“算旧账”,为什么要把千百万农民获得解放的土改,描绘成一场毫无积极意义的大屠杀呢?

原发作者微信公众号“独立评论员郭松民”

试的是总书记和“反对历史虚无主义”的成色。

大家都在看。

咋不画个幂律分布