- 近期网站停站换新具体说明

- 按以上说明时间,延期一周至网站时间26-27左右。具体实施前两天会在此提前通知具体实施时间

主题:《左传》人物事略27:阳虎——鲁患阳虎 -- 桥上

阳虎,鲁人,“虎”是他的“名”,而“阳”则是他的“氏”,这个“阳”应该出自“阳关”,《定七年传》有“齐人归鄆、阳关,阳虎居之以为政。”((p 1560)(11070201))(128),就说的是他得到了“阳关”和“鄆”这两个城邑,同时得到的大概还有“阳”这个“氏”。所以,他是他们“阳”家的第一位族长。

阳虎还是鲁国三大卿族三桓之一孟家的支庶子弟,《定八年传》中曾提到:“阳虎欲去三桓,以季寤更季氏,以叔孙辄更叔孙氏,己更孟氏。”((p 1567)(11081001))(128),“己更孟氏”的意思是阳虎自己要当孟家族长,在当时,显然只有孟家子弟才有这个资格。

至于阳虎为什么没被称为孟虎,首先,当然是后来居上,新得的“氏”比原有的“氏”更荣耀;但我感觉,也是因为他没那个资格。当时“氏”是贵族的荣誉称号,并不是家族中所有人都可以正式使用。之前我在这方面有详细些的讨论,您如有兴趣可移步《春秋左传注读后02姓氏宗族家室-1:-序-一、姓》, 《春秋左传注读后02姓氏宗族家室-2:-二、氏(上)》, 《春秋左传注读后02姓氏宗族家室-3:-二、氏(下)》,《春秋左传注读后补充与修正-姓、氏与姓氏》,《春秋左传注读后补充与修正-氏-上》,《春秋左传注读后补充与修正-氏-中》,《春秋左传注读后补充与修正-氏-下》。

早先,阳虎因为是支庶子弟,就离开孟家去季家当家臣,并逐步混出名堂。到公元前五一五年(鲁昭公二十七年,周敬王五年,晋顷公十一年),阳虎三十岁左右,首次出现在《左传》中,当时他是给十六岁的孟家族长孟懿子(仲孙何忌)作副手,率领一支鲁国军队去围攻流亡在“鄆”的鲁昭公(《昭二十七年传》(p 1487)(10270501))(116)。这支军队应主要由两部分构成,分别由季、孟两家派出。我猜测,阳虎不仅是季家部队的指挥官,而且也会照顾负责孟家部队的孟懿子,实际是整支军队的统帅。

孟懿子是孔子弟子,三年前,公元前五一八年(鲁昭公二十四年,周敬王二年,晋顷公八年,宋元公十四年),孟懿子的父亲孟僖子(仲孙貜)“将死”,发话说:“必属说(南宫敬叔,孟懿子的双胞胎弟弟)与何忌(孟懿子,仲孙何忌)于夫子(孔子),使事之,而学礼焉,以定其位。”(《昭七年传》(p 1294)(10071201))(124),当时小哥俩只有十三岁,我感觉下一年,公元前五一七年(鲁昭公二十五年,周敬王三年,晋顷公九年,齐景公三十一年),他们虚岁十五后就拜了孔子为师。后来,孔子是因为孟懿子才能在鲁国的执政集团中有一席之地的。

而阳虎一直是孔子的对头,虽然两人长得很像——《史记》就提到“孔子状类阳虎”(中华书局1973-六-世家二-一九〇五《史记卷四十七孔子世家第十七》)。不过这话是后来的事,那时,因为阳虎凶名远扬,流亡中的孔子被错认为他,吃了不少苦头。

之前,鲁昭公末年,阳虎在季家能呼风唤雨时,孔子才刚刚为孟家当老师,《史记》中曾介绍:

孔子要绖,季氏饗士,孔子与往。阳虎绌曰:“季氏饗士,非敢饗子也。”孔子由是退。(《史记》中华书局1973-六-世家二-一九〇五《史记卷四十七孔子世家第十七》)。

此时大概孔子的哥哥还在,则庶出的次子孔子还没有直接当“士”——低级“公臣”的资格。

提到阳虎和孔子交往的还有《论语》,但其中把阳虎称为阳货:

阳货欲见孔子,孔子不见,归孔子豚。孔子时其亡也,而往拜之。遇诸塗。谓孔子曰:“来!予与尔言。”曰:“怀其宝而迷其邦,可谓仁乎?”曰:“不可!”“好从事而亟失时,可谓知乎?”曰:“不可!”“日月逝矣,岁不我与。”孔子曰:“诺,吾将仕矣。”(《论语?阳货第十七》)。

这里反映,那时阳虎在鲁国举足轻重,有资格让孔子成为鲁昭公的臣子——“公臣”。这应该也是在孟僖子去世这同一年,但在稍后一些时候,当时鲁昭公和季家族长、鲁国首席执政大臣季平子(季孙意如)起冲突,最终昭公流亡齐国,季平子实际掌握鲁国政权,于是季家大管家阳虎也开始能对鲁国事务说得上话。他认为孔子是人才,就给了孔子机会。

在季平子与鲁昭公那场冲突中,我估计是在阳虎影响下,孟懿子一直站在季家一头,这和他老师孔子的立场其实是相悖的。上面介绍的两年后孟懿子和阳虎又一起去“鄆”那里围攻昭公,也是一脉相承吧。后来阳虎抛弃了孟懿子,孟懿子才一度站到孔子一边。

公元前五一〇年(鲁昭公三十二年,周敬王十年,晋顷公二年),流亡在外七年后,鲁昭公死在了晋国边境上的“乾侯”,鲁襄公庶子、鲁昭公庶弟公子宋从“乾侯”回国接位,是为鲁定公。当时孟懿子正率兵和诸侯之大夫一起为周王室加筑“成周”的城墙。

五年后,公元前五〇五年(鲁定公五年,周敬王十五年,晋顷公七年),季平子去世,担任季家大管家的阳虎想用象征国君的“璵璠”为季平子陪葬,但一位季家家臣仲梁怀不肯给,认为这不合季平子现在的身份,阳虎很生气。

正好仲梁怀又得罪了季家主要采邑“费”的主管公山不狃(子洩);加上当时鲁国另一位卿叔孙成子(叔孙不敢)也在季平子去世十几天后去世,执政集团三桓这三家的族长一下死了两位,他们的继承人都很年轻,另一家的族长、孔子弟子孟懿子也不过二十六岁。于是,阳虎趁机发难,驱逐仲梁怀,进而扣押季家族长继承人季桓子(季孙斯)以及季桓子堂弟、鲁国一位大夫公父文伯,还杀掉出自季家的另一位鲁国大夫公何藐。

然后,阳虎要挟季桓子和自己举行盟誓,还另外举行仪式专门诅咒不遵守这一盟誓的人。再驱逐几位鲁国大夫。自此,阳虎作为季家大管家实际执掌了鲁国的政权,和孟懿子分道扬镳。孔子所云“陪臣执国命”,首先就说的是这件事。

下一年,公元前五〇四年(鲁定公六年,周敬王十六年,晋顷公八年),阳虎又强迫季桓子和孟懿子一起出访晋国,为自己讨好晋人。哪想到孟懿子趁机要求晋人接纳阳虎前往流亡,晋人也感觉到“鲁人患阳虎”了。

这年年底,阳虎拉上鲁定公和三桓这三家的族长,又举行盟誓,并另外举行仪式专门诅咒不遵守这一盟誓的人。

再下一年,公元前五〇三年(鲁定公七年,周敬王十七年,晋顷公九年,齐景公四十五年),齐人把“鄆”和“阳关”那两座城邑归还鲁国,阳虎就住到了那里发号施令,应该也是在为自己的“阳”家积蓄力量。

但后来的发展证明,在家族式的战争中,“阳”家这种后起的家族远不能和老牌世家相抗衡,只有跳出原有的窠臼才有出路。但此时无论阳虎还是他周围的人,都还没有这种意识。多说一句,也许这两种不同思维的对比在后世的类似例子就是刘邦和项羽,项羽到死还惦着他的江东子弟,而刘邦的部下则远不只是沛县帮了。刘邦所云能将将,恐怕也反映他能不受家族意识所限。后人于是感叹:“君王自起新丰后,项羽何曾在故乡。”。

这年秋天,齐人又来侵犯,阳虎准备夜袭齐军,被人怀疑是要让军中的季桓子和孟懿子死在战斗中,阳虎只好放弃。

小半年后,公元前五〇二年(鲁定公八年,周敬王十八年,晋顷公十年,齐景公四十六年)年初,阳虎奉着季桓子和孟懿子去进攻齐国的“阳州”,又奉着鲁定公去进攻齐国的“廩丘”,但是鲁军在战斗中都十分“客气”,没什么战果。

这三年下来,情势实在不能让阳虎放心,他也觉得名不正言不顺,于是就联合三桓家族中一些不得志的人,谋划首先杀掉季家的族长季桓子,然后废黜三桓家族的另两位族长,由他们中的季寤当季家的族长,由叔孙辄当叔孙家的族长,由阳虎自己当孟家的族长。

但他们的阴谋被孟家主要采邑“成”的主管公敛处父察觉,就和孟懿子约定,在他们阴谋发动那天把“成”那里的孟家部队开进“鲁”,镇压叛乱。到那一天,阳虎与其弟弟阳越带人拱卫着季桓子前往蒲圃,准备在那里杀掉他,结果半路上被季桓子冲入孟家。孟家已经在自家门前布置下人手,掩护季桓子逃进大门,还射死了阳越。

随后,阳虎去挟持着鲁定公与叔孙家的族长武叔(叔孙武叔,叔孙州仇),率兵攻打孟家。但这时公敛处父率领成人赶到,打败阳家人马。阳虎只好抢了公室的宝玉和大弓逃走,从此被《春秋经》定性为“盗”,下一年他只好又把宝玉和大弓还回来。

阳虎占据着“讙”和“阳关”,又被鲁国派兵围攻。阳虎见守不住,就让人火烧己方城门,趁围攻部队不知所措,突围而去,逃往齐国。

在齐国,阳虎请求派兵去攻打鲁国,说是:“三加,必取之。(搞三回,一定能拿下来。)”。齐景公差点答应他,但他们的大夫鲍文子(鲍国)指出,阳虎就是个捣乱分子,刚把鲁国搞乱,现在又惦记上齐国,于是齐景公让人把阳虎扣住,但却被阳虎想方设法逃掉。最终阳虎逃去晋国,投奔了赵简子(赵鞅)。仲尼(孔子,孔丘)不以为然,预言赵家会几代都动荡不安,但这个预言似乎没有应验。

平定阳虎的叛乱之后,季寤逃往国外,叔孙辄逃入季家的主要采邑“费”,季家元气大伤,鲁定公的君权得到部分恢复,孟家地位提高。两年后,公元前五〇〇年(鲁定公十年,周敬王二十年,晋顷公十二年,齐景公四十八年),因为要陪同鲁定公前往夹谷与齐景公会盟,孔丘(仲尼,孔子)当上鲁国的卿、兼任司寇。而且三桓中此时风头最劲的孟家族长孟懿子是孔子弟子,另一孔子弟子仲由(子路)接替阳虎当上季家大管家,还有一位孔子弟子高柴(子羔)成为季家主要采邑“费”的主管。于是孔子和他的弟子们开始“堕三都”,想要彻底恢复公室和各家族长的权威,可惜事与愿违,这一行动最终失败,孔子只好带着弟子去周游列国了。

至于阳虎,公元前四九三年(鲁哀公二年,周敬王二十七年,晋定公十九年,郑声公八年),他在赵简子手下参加“铁”之战。开赴战场时,部队夜间迷路,是阳虎提出解决方案,也奏了效。而在战前,阳虎又建议由自己打头阵,恐吓对方的郑国部队,赵简子认同他的威名,采纳了他的建议。

公元前四八六年(鲁哀公九年,周敬王三十四年,晋定公二十六年,郑声公十五年),在赵鞅手下的阳虎还曾为赵鞅以《周易》占筮出兵救郑的吉凶,他的建议也得到赵鞅采纳。

这是阳虎在《左传》中最后一次出现,距离他在《左传》中第一次出现已经有二十九年,此时他已六十岁左右,大概不久后就去世了。

当时有很多以“阳”为“氏”的家族,出处不同,不在同一“国”,也不一定属于同一“姓”。而鲁国的这个“阳”家后来就未再出现。不过,现在以“阳”为姓氏的人据说有那么一些是这个家族的后人。

————————————————————

下面是《春秋经》和《左传》中的相关段落及我的粗略翻译和一些补充说明(128鲁患阳虎5节、135食言而肥5节、136三桓伐邾3节):

《定元年经》:

元年春王。((p 1521)(11010001))(128)

戊辰,公即位。((p 1522)(11010004))(128)

《定二年经》:

夏五月壬辰,雉门及两观災。((p 1528)(11020002))(128)

冬十月,新作雉门及两观。((p 1528)(11020004))(128)

《定三年经》:

三年春王正月,公如晋,至河,乃复。((p 1530)(11030001))(128)

《定五年经》:

五年春三月辛亥朔,日有食之。((p 1549)(11050001))(128)

一些补充:

杨伯峻先生关于鲁定公有注云:

名宋,襄公之子,昭公之弟。孔《疏》云:“史传不言其母,不知谁所生也。”《公羊》定公《释文》谓何休以定公为昭公子,恐不确。(《定公元年—十五年》(p 1521)(11000001))(128)。

桥:据上面那几条《春秋经》,鲁定公上来这头几年并不顺利,有火灾,又遇上晋国不认可,再加上日食,本章《左传》作者大概也是这么认为的。当然,鲁定公的主要麻烦还是阳虎和三桓。

杨伯峻先生注“元年春王”曰:

杜《注》:“公之始年而不书‘正月’,公即位在六月故。”正月二十六日庚子冬至,建子。

杨伯峻先生注“戊辰”曰:

戊辰,二十六日。

杨伯峻先生注“夏五月壬辰”曰:

壬辰,二十五日。

杨伯峻先生注“雉门及两观災”曰:

无《传》。《礼记?明堂位》:“雉门,天子应门。”此谓诸侯之雉门相当于天子之应门,诸侯宫之南门也。《说文》:“雉,古文作[隹弟]”或省作“弟”,亦作“第”,《鲁世家》、《韩非子?外储说右上》、《说苑?至公篇》皆有“茅门”,实即雉门。诸侯三门,库门、雉门、路门是也。两观在雉门之两旁,积土为台,台上为重屋曰楼(非今居人之楼),可以观望,故曰观。《释名?释宫室》云:“观,观也,于上观望也。”悬法于其上,故亦曰象魏。互详庄二十一年“阙西辟”《注》。

杨伯峻先生注《庄二十一年传》“郑伯享王于阙西辟”云:

辟同僻,偏也。阙亦谓之观,亦谓之象魏,天子诸侯宫门皆筑台,台上起屋,谓之台门。台门之两旁特为屋高出于门屋之上者谓之双阙,亦谓之两观。阙或观若今之城楼。阙西辟者,双阙中之西阙也。张聪咸《杜注辨证》谓为两观之内道(之)西,(恐)不确。姚鼐《左传补注》谓此阙为庙门之阙,非宫门之阙,无据,不可信。((p 0216)(03210102))(017、033)。

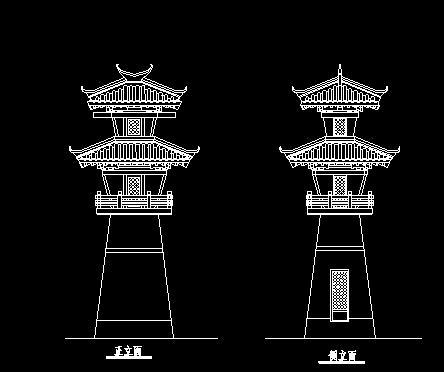

宫阙:自周代产生了阙门,至清代紫禁城午门的双阙,宫阙在阙门的历史中始终扮演着非常重要的角色。西汉以前,大量的文献对宫阙有所记载。如《周礼》云:“正月之吉,始和,布治于邦国都鄙,乃悬治法于象魏,使万民观治象”。郑众注曰:“象魏,阙也”。陕西凤翔秦都雍城遗址的钻探中发现一组建筑遗址,该遗址的第三道门专家考证为雉门,据文献记载,象魏(雉门)亦应遵循“阙门两观”制度,推测这里应有阙门的存在。

下面是阙——观——象魏的图片,出自搜狗百科《阙》:

杨伯峻先生注“三年春王正月”曰:

正月十七日庚戌冬至,建子。

杨伯峻先生注“公如晋,至河,乃复”曰:

无《传》。孔《疏》:“三《传》皆无其说,不知何故乃复。”鲁君如晋止于此。

杨伯峻先生注“五年春三月辛亥朔”曰:

正月初九庚申冬至,建子。

杨伯峻先生注“日有食之”曰:

无《传》。“三月”,《公羊》作“正月”,误。此为公元前五〇五年二月十六日之日环食。

“鲁”(杨注:鲁国-姬姓,文王子周公-旦之后。周公辅佐周王朝,成王封其子于曲阜,定四年《传》“因商奄之民命以伯禽而封于少皞之虚”是也。龚景瀚谓鲁都一为曲阜,一为奄城,古奄国都也。二城相距仅三里。曲阜在东而稍北,今山东-曲阜县北三里之古城村。奄城在西而稍南,即今曲阜县治。初都曲阜,炀公迁奄城;春秋时又迁曲阜,盖在僖公时。详《澹静斋文钞?鲁都考》。一九七七年曾于鲁都进行勘探发掘,测得鲁都城平面大致呈不规则横长方形,城东西最长处三点七公里,南北最宽处二点七公里,面积约十平方公里。周围有城壕,西北两面城壕利用古洙水河道。(城周长二十三点七里,面积三十九点五平方里,)今日曲阜县县城仅占鲁故城西南角之一小部分。故城城门十一座,东、西、北各三座门,南两座门。鲁宫殿在城中。在东北部城墙下与城内西北、西南部有鲁城以前之居民区,或即商奄遗址。#据《谷梁传》,中城即内城。若然,则此中城即鲁都曲阜之内城。杜《注》以此为鲁国城邑之名,云在“东海-厚丘(各本误作廩丘,今从金泽文库本、南宋小字本正)县西南”,即在今江苏-沭阳县境,为鲁边境所未达。杜《注》不可信。说详江永《考实》。定六年“城中城”与此同。#杜《注》:“少皞虚,曲阜也,在鲁城内。”),推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“晋”——“新田”——“绛”——“绛县”推测位置为:东经111.31,北纬35.62(成六年后,新田遗址,4000万平方米,在同一区域内有6座城址。春秋中期至战国早期)。

“河”——“南河”——“棘津”(杨注:“南河”,阮刻本作“河南”,今从《唐石经》、金泽文库本订正。古黄河东北流,如卫肯借路,则由卫境渡河,卫既不肯借路,则军队南还,由南河渡,再向东。南河即南津,亦谓之棘津、济津、石济津,在河南省-淇县之南,延津县之北,河道今已湮。),推测位置为:东经114.11,北纬35.31(东屯镇-汲津铺)。

《定五年传》:

六月,季平子行东野。还,未至,丙申,卒于房。阳虎将以璵璠敛,仲梁怀弗与,曰:“改步改玉。”阳虎欲逐之,告公山不狃。不狃曰:“彼为君也,子何怨焉?”既葬,桓子行东野,及费。子洩为费宰,逆劳于郊,桓子敬之。劳仲梁怀,仲梁怀弗敬。子洩怒,谓阳虎:“子行之乎?”((p 1550)(11050401))(116、128)

乙亥,阳虎囚季桓子及公父文伯,而逐仲梁怀。冬十月丁亥,杀公何藐。己丑,盟桓子于稷门之内,庚寅,大诅,逐公父歜及秦遄,皆奔齐。((p 1553)(11050601))(128)

我的粗译:

在我们的定公五年(公元前五〇五年,周敬王十五年,晋定公七年),六月,季平子(季孙意如)巡视东野。返回路上,丙申那天(丙申,十七日。),死在了“房”。身为季家大管家的阳虎准备用象征国君的璵璠陪葬,但季家家臣仲梁怀不肯给他,说是:“改步改玉。(走路样子变了戴的玉也得换过。)”。因此阳虎想赶走仲梁怀,和季家另一位家臣公山不狃(子洩)商量,公山不狃说:“彼为君(季平子)也,子何怨焉?(他是为自己主上好,大人凭啥不愿意?)”。

季平子下葬后,他的继承人桓子(季桓子,季孙斯)又去巡视东野,前往“费”。子洩(公山不狃)正是“费”邑的主管,到“费”邑郊外迎接,先慰劳季孙斯,季孙斯对子洩很尊敬。再慰劳仲梁怀,仲梁怀对子洩就不那么尊敬。于是子洩生了气,去问阳虎:“子行之乎?(大人还想把那家伙赶走吗?)”。

九月乙亥那天(杨注:乙亥,二十八日。),阳虎把季桓子和他堂弟公父文伯(公父歜)都关起来,又赶走仲梁怀。冬十月丁亥那天(杨注:丁亥,十日。),杀掉季家的公何藐。己丑那天(杨注:己丑,十二日。),要挟季桓子在稷门之内和自己举行盟誓,庚寅那天(杨注:庚寅,十三日。),又另外举行仪式专门诅咒不遵守这一盟约的人。接着赶走了出自季家的大夫公父歜(公父文伯)以及秦遄,两人都逃往齐国。

一些补充:

下面是上面几条《左传》中提及日期的干支排列,涉及的日期我用红色标出:

丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳,

丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯,

丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥。甲子、乙丑,

丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥,

丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、甲申、乙酉,

丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午、乙未,

丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳,

丙午、丁未、戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯,

丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌、癸亥。甲子、乙丑,

丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥,

丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、甲申、乙酉,

丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午、乙未。

杨伯峻先生注“季平子行东野”曰:

行,巡行视察。杜《注》:“东野,季氏邑。”《汇纂》以为近费之地。俞樾《平议》以为东野非邑名,乃东鄙之义,《经》、《传》皆无此文例,不足信。

杨伯峻先生注“阳虎将以璵璠敛”曰:

璵璠音余烦。《说文》:“璵璠,鲁之宝玉。”杜《注》以为“君所佩”。盖据《吕氏春秋?安死篇》高《注》。

杨伯峻先生注“改步改玉”曰:

杜《注》:“昭公之出,季孙行君事,佩璵璠,祭宗庙。今定公立,复臣位,改君步,则亦当去璵璠。”《周语中》,先民有言,改玉改行,亦此意。步即行步,据《礼记?玉藻》,君与尸行接武,大夫继武,士中武。据郑《注》及孔《疏》,越是尊贵之人,步行越慢越短,接武者,第一步开始后,第二步徐行过前半步;继武者,第一步与第二步紧接;中武者,第一步第二步间须容一足之地,以其步履须广阔。因其步履不同,故佩玉亦不同;改其步履之急徐长短,则改其佩玉之贵贱,此改步改玉之义。

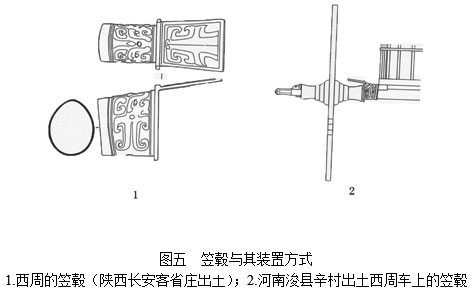

《文物春秋战国史》74页:

山西曲沃晋墓出土诸侯一级组佩多套,其形制为多璜组成的圈状佩饰,璜与璜之间以玑珠相隔,两端各饰一璧,最长者达1.8米,用璜50余个。这么长的佩饰,是高级贵族参加重大典礼时表示身分和节步之用的。佩饰很长,有一定重量,在典礼仪式上只有稳步按礼的规范动作行进,才不至于把佩饰搞乱、搞坏,这样也才体现出贵族的仪节和风范。《礼记?玉藻》载:“趋于《采齐》,行以《肆夏》,周还中规,折还中矩,进则揖之,退则扬之,然后玉锵鸣也。”

下面是虢国墓地所出三组联璜组玉佩的图片,悬垂长八十多公分到一米二以上(其他地方所出据说还有长一米八左右的),出自《虢国墓地所出三组联璜组玉佩考述图》:

杨伯峻先生注“公山不狃”曰:

杜《注》:“不狃,季氏臣费宰子洩也。为君,不欲使僭。”《论语?阳货篇》“公山弗扰以费畔”,即此公山不狃。但所叙与《传》文有异,详《论语译注》。《潜夫论?志氏姓》:“鲁之公族有公山氏,姬姓也。”《通志?氏族略》:“公山氏以字为氏。”

《论语?阳货第十七》:

公山弗扰以费畔,召,子欲往。子路不说,曰:“末之也,已,何必公山氏之之也?”子曰:“夫召我者,而岂徒哉?如有用我者,吾其为东周乎!”

杜预《注》“公父文伯”云:“文伯,季桓子从父昆弟也。阳虎欲为乱,恐二子不从,故囚之。”

杨伯峻先生注“大诅”曰:

诅,祭神以加祸于某某。大诅者,与诅者多也。

杜预《注》“逐公父歜及秦遄”云:“歜即文伯也。秦遄,平子姑壻也。《传》言季氏之乱。”

“东野”(杨注:杜《注》:“东野,季氏邑。”《汇纂》以为近费之地。俞樾《平议》以为东野非邑名,乃东鄙之义,《经》、《传》皆无此文例,不足信。),我估计其位置为:东经118.0,北纬35.4(费以东)。

“费”——“比蒲”——“毗”(杨注:“费”,《释文》音“秘”。费伯,鲁大夫,费亭当在今山东省-鱼台县旧治西南。郎,地名,当在今鱼台县旧治东北十里。#据《读史方舆纪要》废鱼台县西南有费亭,费与极均在今金乡县南而稍东,郎与极亦在废鱼台县附近。#比蒲,杜无注,不知在今何地。定十三、十四年均大蒐于比蒲。李贻德《贾服注辑述》云:“以叔向论鲁事曰‘君有大丧(昭公生母死),国不废蒐。国不恤君,不忌君也。’云‘不忌君’,可见蒐事出于三家,明大众尽在三家。”#毗”,《公羊》作“比”,音同相通假,其地无考。),我估计其位置为:东经116.5,北纬34.9(鱼台县西南,“比蒲”与“毗”或亦在此处)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

关于“稷门”,见下面“鲁”及其周围一些地点天地图地形图标注。图中黑色的一团就是“鲁”的城垣,包括护城河,北面和西面利用了泗水。城中阴影部分是当时的居住低、作坊和墓地等,分布的很稀疏。但左下部分没有是因为现代城区覆压无法勘探。城中黑色的线是当时的河道,棕色的线是当时的道路,这些道路与城墙相交的地方就是城门。据曲英杰先生《史记都城考》,鲁国之城门从正南门(南东门)起顺时针依次为:雩门,稷门,吏门,西门,子驹之门,争门,北门,莱门,上东门,东门,石门。曲先生认为南面偏东还有一门是鹿门,但据《曲阜鲁国古城》,考古勘探排除了那一带还有另一座城门的可能:

《定六年经》:

二月,公侵郑。((p 1555)(11060002))(128)

公至自侵郑。((p 1555)(11060003))(128)

《定六年传》:

二月,公侵郑,取匡,为晋讨郑之伐胥靡也。往不假道于卫;及还,阳虎使季、孟自南门入,出自东门,舍于豚泽。卫侯怒,使弥子瑕追之。公叔文子老矣,辇而如公,曰:“尤人而效之,非礼也。昭公之难,君将以文之舒鼎,成之昭兆,定之鞶鑑,苟可以纳之,择用一焉。公子与二三臣之子,诸侯苟忧之,将以为之质。此群臣之所闻也。今将以小忿蒙旧德,无乃不可乎?大姒之子,唯周公、康叔为相睦也,而效小人以弃之,不亦诬乎?天将多阳虎之罪以毙之,君姑待之,若何?”乃止。((p 1556)(11060201))(128)

我的粗译:

下一年,我们的定公六年(公元前五〇四年,周敬王十六年,晋定公八年,卫灵公三十一年,郑献公十年),二月,我们“公”率兵攻打郑国,打下了“匡”,这是替晋国报复郑国对他们“胥靡”的进攻。

我们的部队去的时候没向卫国借道就过去了;等回来,还不借道,而且阳虎居然让季(季桓子,季孙斯)、孟(孟懿子,仲孙何忌)二人从他们“国”的南门进城,穿城而过,从东门出来,然后到“豚泽”住下。

卫侯(卫灵公)发火了,下令宠臣弥子瑕集合人来追。此时他们的卿公叔文子已经退休,让人拉着车把自己送到他们“公”(卫灵公)那里,劝谏说:“尤人而效之,非礼也。昭公之难,君将以文之舒鼎,成之昭兆,定之鞶鑑,苟可以纳之,择用一焉。公子与二三臣之子,诸侯苟忧之,将以为之质。此群臣之所闻也。今将以小忿蒙旧德,无乃不可乎?大姒之子,唯周公、康叔为相睦也,而效小人以弃之,不亦诬乎?天将多阳虎之罪以毙之,君姑待之,若何?(责备别人自己又跟着做,不合规矩。当初他们昭公之难那会儿,主上悬赏了我们文公的舒鼎,成公的昭兆,定公的鞶鑑,说是只要谁能把他们昭公送回去,就在这三样里头任挑一件。而且哪家诸侯如果不放心,“公”您的儿子和几位大臣的儿子,都可以送过去当质子。这话我们群臣都是听到的。现在为这点小过节就埋没我们过去的大恩情,不是太糟了吗?大姒的儿子里边,只有他们开国之君周公和我们开国之君康叔关系亲密,要学着那些小人把这关系掰了,不是太没道理了吗?上天正让阳虎多造些孽好收了他,主上等着瞧瞧看,怎么样?)”,他们的“公”这才不再生气。

一些补充:

杨伯峻先生注“阳虎使季、孟自南门入,出自东门”曰:

季谓季桓子,孟谓孟懿子。《论语?季氏》孔丘所谓“陪臣执国命”,此时阳虎当权,故能强使鲁之世卿。

下面是高城遗址遗址位置示意图,出自《河南濮阳县高城遗址发掘简报》:

下面是高城遗址城址平面范围及探沟位置示意图,出自《河南濮阳县高城遗址发掘简报》:

杨伯峻先生注“弥子瑕”曰:

弥子瑕,卫灵公宠幸之臣,亦见《韩非子》诸书。哀二十五年《传》谓之彭封弥子。《世族谱》列之杂人。

杨伯峻先生注“公叔文子”乃止”曰:

杜《注》:“文子,公叔发。”《礼记?檀弓下》谓之贞惠文子。

杨伯峻先生注“君将以文之舒鼎”曰:

何焯《义门读书记》谓“卫为狄灭,大路、少帛扫地无遗,故言宗器自文公始。”文,卫文公。

杨伯峻先生注“成之昭兆”曰:

杜《注》:“宝龟也。”卫成公,文公子,嗣文公立。

杨伯峻先生注“定之鞶鑑”曰:

定,卫定公,文公曾孙。鞶鑑,详庄二十一年《传?注》。

杨伯峻先生注《庄二十一年传》“王以后之鞶鑑予之”云:

鞶是大带,亦名绅带;鑑,镜也。鞶鑑为一物,大带而饰之以鑑者。《管子?轻重己篇》之“带玉監”、“带锡監”,監即鑑也,可以为证。说详章炳麟《左传读》及杨树达先生《读左传》。然至今未见实物。桂馥《说文义证》云:“王后之鞶,即夫人鞶丝也。”乃以丝组为之。李贻德《贾服注辑述》谓鞶鑑为以囊盛镜者也;沈钦韩《左传补注》谓鞶是小囊之盛帨巾者,鑑为镜。鞶鑑为两物,恐皆不可为据。或谓鞶鑑是铜鑑,亦不知所据。((p 0216)(03210104))(017、033)。

杨伯峻先生注“大姒之子”曰:

杜《注》:“大姒,文王妃。”《诗?大雅?思齊》“太姒嗣徽音,则百斯男”可以为证。

杨伯峻先生注“唯周公、康叔为相睦也”曰:

周公、康叔,鲁、卫之始祖,其和睦于《书?康诰》犹能见之。

桥:《书?康诰》全篇大都是周公对康叔的谆谆告诫。

“郑”(杨注:鄭(郑),国名,姬姓,周宣王母弟桓公?友之后。卜辞常见奠(鄭)地,有“矦奠”“南奠”“北奠”“多奠”“奠臣”诸词。又有一片云“巳(祀)奠河邑”,则地当在今郑州市南、新郑县北。西周彝器又有奠虢仲鼎、奠虢仲簋等。是则郑地早已有之。桓公初封郑,在今陕西-华县东北。据《郑语》,寄帑于虢、郐之间。武公因取而都之,即今新郑县。春秋后又六世九十一年为韩所灭。近年出土之哀成叔鼎则铸于郑亡后。?史记?有世家。),推测位置为:东经113.71,北纬34.40(郑韩故城)。

“匡”(杨注:匡当即今河南-长垣县西南十五里之匡城,亦即《论语?子罕》“子畏于匡”之匡。八年《传》所谓“晋侯使解扬归匡、戚之田于卫”者。本为卫邑,郑夺之,卫今又伐之。《水经?沙水注》云:“即扶沟之匡亭也,亭在匡城乡,《春秋》‘孔达侵郑伐绵、訾,及匡’,即此邑也。”杜《注》及《一统志》俱从之,不知扶沟今属许昌地区,去卫远,卫不能有其地,故此说不可信。说参江永《考实》。),推测位置为:东经114.60,北纬35.15(张寨乡-孔庄村)。

“胥靡”(杨注:费滑,今偃师县南之緱氏镇,余详庄十六年《经》。胥靡在今偃师县东。献于,杜《注》谓郑邑,而未详其地。于鬯《校书》谓即成十七年《传》之虚,则是晋邑,但以偃师县境言之,或此时属郑亦未可知。姑录以存参。雍,江永《考实》谓即雍氏,在今禹县东北。梁即汉之梁县,本周之小邑,在今临汝县东。顾栋高《大事表》以雍梁为一地,即三十年《传》之雍梁,便在今禹县东北。顾说较胜。),我估计其位置为:东经112.85,北纬34.75(偃师东)。

“卫”——“帝丘”(杨注:卫,国名,姬姓;文王子康叔-封之后。传世有康叔丰鼎,丰即封。“卫”字卜辞多见,足见其地名早已有之,金文亦有,字形不一。此时卫国都朝歌,即今河南省-淇县治。戴公庐曹,今河南旧滑县治(新治已移至道口镇);文公迁楚丘,今滑县东六十余里;成公迁帝丘,今河南省-濮阳县。于春秋后十三世二百五十八年,为秦二世所灭。#帝丘,今河南省-濮阳县西南。《明一统志》又有帝丘城,云在滑县(此指旧治,今已移治于其西之道口镇)东北七十里土山村,即卫成公所迁,盖其境相接也。则卫自楚丘迁帝丘,两地相距不远。#卫自成公已迁都帝丘,即今濮阳县西南二十许里之颛顼城。),推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

“豚泽”(杨注:据《传》文,豚泽盖卫东门外小地名。),具体位置不详。

下面是公侵郑取匡相关地点天地图地形图标注:

《定六年经》:

夏,季孙斯、仲孙何忌如晋。((p 1555)(11060004))(128)

《定六年传》:

夏,季桓子如晋,献郑俘也。阳虎强使孟懿子往报夫人之币,晋人兼享之。孟孙立于房外,谓范献子曰:“阳虎若不能居鲁,而息肩于晋,所不以为中军司马者,有如先君!”献子曰:“寡君有官,将使其人,鞅何知焉?”献子谓简子曰:“鲁人患阳虎矣。孟孙知其衅,以为必适晋,故强为之请,以取入焉。”((p 1557)(11060301))(128)

阳虎又盟公及三桓于周社,盟国人于亳社,诅于五父之衢。((p 1559)(11060701))(128)

《定六年经》:

冬,城中城。((p 1555)(11060006))(128)

我的粗译:

到这年夏天,我们的卿季桓子(季孙斯)去了晋国,是去进献与郑国战斗中的俘获。阳虎又逼迫我们另一位卿孟懿子(仲孙何忌)也去晋国替夫人回礼,晋人设宴一起招待了他们俩。宴席上,孟孙(孟懿子,仲孙何忌)站到“堂”东北角、“房”外面,面对坐在“堂”东边的晋国首席执政大臣、中军元帅范献子(士鞅)说:“阳虎若不能居鲁,而息肩于晋,所不以为中军司马者,有如先君!(阳虎要是在我们鲁国呆不下去,撂挑子去你们晋国,你们要不给他个中军司马干,必受惩罚,有如咱们先君亲临!)”,献子(范献子,士鞅)回答:“寡君有官,将使其人,鞅(范献子,士鞅)何知焉?(寡君设置职位,都会量才任用,我“鞅”能掺乎啥?)”。

下来之后献子就对他们的另一位卿简子(赵简子,赵鞅)说:“鲁人患阳虎矣。孟孙知其衅,以为必适晋,故强为之请,以取入焉。(鲁人已经对阳虎不耐烦了。孟孙看出迹象,认为此人一定会来我们晋国,所以才这么直白地求着我们,为此人安排后路。)”。

也在这一年,阳虎又要挟我们“公”与三桓那三位族长在周社和自己举行盟誓,再召集国人在亳社和自己举行盟誓,然后在五父之衢举行仪式专门诅咒不遵守这两次盟誓的人。

一些补充:

关于“堂”与“房”的位置关系,可见郑宪仁先生的《诸候大夫宗庙图研究》,此图我前面贴过:

杨伯峻先生注“夏,季孙斯、仲孙何忌如晋”曰:

鲁卿聘晋,始见于僖三十年之公子遂,终于此,共二十四次,此后无闻。

杨伯峻先生注“阳虎强使孟懿子往报夫人之币”曰:

当时诸侯夫人亦得派使者致聘。《仪礼?聘礼》云“受夫人之聘璋享玄纁”,又云“夫人之聘享亦如之”,则聘君与夫人可以一使兼之,阳虎特强孟懿子专报晋夫人之聘,盖欲求媚于晋。

杨伯峻先生注“阳虎若不能居鲁,而息肩于晋,所不以为中军司马者,有如先君!”曰:

孟孙知阳虎专权横强太甚,不能久在鲁,乃因其取匡献俘之功,私请于晋,为之留一去路,而以誓言出之。

杨伯峻先生注“孟孙知其衅”曰:

衅,兆也。知阳虎有不容于鲁之预兆。

杨伯峻先生注“故强为之请,以取入焉”曰:

出以誓言,故云强请。求得入他国之禄位,故云取入。《孟子?离娄下》述君之于臣云:“有故而去,则君使人导之出疆,又先于其所往。”阳虎逃亡,虽无导出疆者,此则孟孙先为之布置。阳虎后果逃往晋国。

杨伯峻先生注“阳虎又盟公及三桓于周社,盟国人于亳社”曰:

周社自是鲁之国社,以其为周公后也。鲁因商奄之地,并因其遗民,故立亳社。余详闵二年《传》“间于两社”《注》。

杨伯峻先生注《闵二年传》“间于两社,为公室辅”云:

鲁国有两社,一为周社,一为亳社。天子诸侯皆有三朝,曰外朝,曰治朝,曰燕朝。诸侯之宫有三门,曰库门,即外门;曰雉门,即中门;曰路门,即寝门。外朝在库门之内,断狱决讼及询非常之处,君不常视;治朝在雉门之内,或谓之正朝,君臣日见之朝。古者视朝之仪,臣先君入,君出路门立于宁,徧揖群臣,则朝礼毕,于是退释路寝听政,诸臣至官府治事处治文书。王朝有九室,诸侯之朝左右亦当有室。燕朝亦曰内朝,如议论政事,君有命,臣有进言皆于内朝。雉门之外右有周社,左有亳社。间于两社,外朝正当其地,其实亦总治朝内朝言之。治朝不但有君臣日见之朝,诸臣治官书亦在焉。《说苑?至公篇》云:“季孙行父之戒其子也,曰:‘吾欲室之侠(夹)于两社之间也,使吾后世有不能事上者,使其替之益速。’”则间于两社者,不仅朝廷之所在,亦执政大臣治事之所在也。间于两社谓为鲁之大臣。((p 0263)(04020401))(027)。

下面是关于2014年在周原遗址发现的西周社祭建筑遗存的介绍,出自《宝鸡现西周社祭建筑-或为殷遗民亡国之社》:

宝鸡周原,是周文化的发祥地和灭商之前周人的聚居地。首次发现的西周社稷建筑遗存为两座独立的夯土建筑基址。其中,一座平面呈“回”字形,东西宽约56米、南北长约47米,总面积约2600平方米,是目前所见规模最大的西周时期单体建筑;中部有一长方形院落,东西宽27.6、南北长25.7米,也是迄今所见规模最大的西周单体院落。

尤为重要的是,考古人员在院落中部发现了社祭遗存,其主体部分是一巨型社主石,上部已残仅存基座,埋入地下部分 达1.68米;社主石的正南方是一方形石坛,东西宽4.2、南北长4.6米,系用自然石块垒砌而成。在社主石和坛的东侧则发现多座祭祀坑。另一座呈长方形,位於前者的东南侧,东西宽10.4、南北长17米。初步判断,两建筑从西周早期一直使用到西周中期。

据专家分析,中国人古代祭祀社的形式主要有两种形态,一种立木,一种立石。这里发现的是典型的立石,人加工的巨石立在一个大建筑的院子里,虽残毁但正对着北边的门,这在其他地方尚没见过。由於此地一直是周灭商之后的殷遗民生活之地,所以应当是武王克商后迁到周原殷遗民在当地建立的社,这个社在文献里名称叫亳社。而且该社的底座(近地面部分)为亚字型,是商人建筑的重要特徵,可证其为殷遗民“亡国之社”,即文献记载中的亳社。

下面是两张上述西周社祭建筑遗存的图片,出自《考古学家首次发掘出西周时期社祭建筑(高清组图)》:

杨伯峻先生注“冬,城中城”曰:

无《传》。杜《注》:“公为晋侵郑,故惧而城之。”中城,内城。亦见成九年《经》并《注》。

“鲁”——“中城”(杨注:据《谷梁传》,中城即内城。若然,则此中城即鲁都曲阜之内城。杜《注》以此为鲁国城邑之名,云在“东海-厚丘(各本误作廩丘,今从金泽文库本、南宋小字本正)县西南”,即在今江苏-沭阳县境,为鲁边境所未达。杜《注》不可信。说详江永《考实》。定六年“城中城”与此同。),推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“周社”(杨注:),估计其位置为:东经1,北纬3([URL=][/URL])。

“亳社”(杨注:),估计其位置为:东经1,北纬3([URL=][/URL])。

“五父之衢”(杨注:五父之衢又见定六年、八年《传》及《檀弓》、《韩非子?外储说右上篇》。据《山东通志》,五父之衢在曲阜县东南五里。《),估计其位置为:东经117.01,北纬35.59(曲阜县东南五里,“鲁”城外)。

《定六年经》:

季孙斯、仲孙何忌帅师围鄆。((p 1555)(11060007))(128)

《定七年传》:

齐人归鄆、阳关,阳虎居之以为政。((p 1560)(11070201))(128)

我的粗译:

再下一年,我们的定公七年(公元前五〇三年,周敬王十七年,晋定公九年,齐景公四十五年),齐人把“鄆”和“阳关”那两座城邑还给我们,阳虎住到了那里处理我们鲁国的政务。

一些补充:

杨伯峻先生注“季孙斯、仲孙何忌帅师围鄆”曰:

无《传》。杜《注》:“何忌不言何,(史)阙文。鄆贰于齐,故围之。”《公羊传》云:“此仲孙何忌也,曷为谓之仲孙忌,讥二名。二名,非礼也。”此妄说,前人驳之多矣。

“鄆”(杨注:鄆音運(运),鲁有二鄆,东鄆已见文十二年《经?注》。此则西鄆,十六年《传》“公还,待于鄆”,即此西鄆。地近于齐,昭二十五、二十六、二十九,以及定六、七、十年诸鄆,皆西鄆。在今山东省-郓城县东十六里。),我估计其位置为:东经116.6,北纬36.0(另一鄆,东平县东)。

“阳关”(杨注:鲁师自阳关出动迎接臧纥,至于旅松不进。阳关在今泰安县偏东而南约六十里,旅松则距防不远。防在今泗水县西南二十八里,则阳关距防六十余里。#杜《注》:“鄆、阳关皆鲁邑,中贰于齐,齐今归之。”阳关在今山东-宁阳县东北八十余里,泰安县南约六十里,并参襄十七年《传》“师自阳关”《注》。#阳关今山东-泰安县东南,详襄十七年《传?注》。),推测位置为:东经117.21,北纬35.99(岱岳区-房村镇-阳关村)。

《定七年经》:

大雩。((p 1560)(11070006))(128)

九月,大雩。((p 1560)(11070008))(128)

齐-国夏帅师伐我西鄙。((p 1560)(11070007))(128)

《定七年传》:

齐-国夏伐我。阳虎御季桓子,公敛处父御孟懿子,将宵军齐师。齐师闻之,堕,伏而待之。处父曰:“虎不图祸,而必死。”苫夷曰:“虎陷二子于难,不待有司,余必杀女。”虎惧,乃还,不败。((p 1561)(11070501))(128)

我的粗译:

这年晚些时候,齐国的卿国夏带兵进攻我们。我们这边,季家大管家阳虎驾车载上季桓子(季孙斯),孟家主要采邑“成”的大管家公敛处父也驾车载上孟懿子(仲孙何忌),部队出发要夜袭齐军。齐军听说此事,隐藏己方实力,设下埋伏等着我军。路上,那位“处父”(公敛处父)发话:“虎(阳虎)不图祸,而必死。(“虎”你这次要不想清楚利害,你一定活不了。)”;我们另一位大夫苫夷也附和:“虎陷二子于难,不待有司,余必杀女。(这次“虎”你要是让两位大人受到危害,不必等职能部门处理,我就先杀了你。)”。“虎”害怕了,下令撤回,我们的部队没受太大损失。

一些补充:

杜预《注》“堕,伏而待之”云:“堕毁其军以诱敌而设伏兵。”

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

《定八年经》:

八年春王正月,公侵齐。((p 1562)(11080001))(128)

《定八年传》:

八年春王正月,公侵齐,门于阳州。士皆坐列,曰:“颜高之弓六钧。”皆取而传观之。阳州人出,颜高夺人弱弓,籍丘子鉏击之,与一人俱毙。偃,且射子鉏,中颊,殪。颜息射人中眉,退曰:“我无勇,吾志其目也。”师退,冉猛伪伤足而先。其兄会乃呼曰:“猛也殿!”((p 1563)(11080101))(128)

《定八年经》:

公至自侵齐。((p 1562)(11080002))(128)

二月,公侵齐。((p 1562)(11080003))(128)

《定八年传》:

公侵齐,攻廩丘之郛。主人焚衝,或濡马褐以救之,遂毁之。主人出,师奔。阳虎伪不见冉猛者,曰:“猛在此,必败。”猛逐之,顾而无继,伪颠。虎曰:“尽客气也。”((p 1564)(11080401))(128)

苫越生子,将待事而名之。阳州之役获焉,名之曰阳州。((p 1565)(11080501))(128)

《定八年经》:

三月,公至自侵齐。((p 1562)(11080004))(128)

我的粗译:

又下一年,我们的定公八年(公元前五〇二年,周敬王十八年,晋定公十年,齐景公四十六年),春王正月,我们“公”(鲁定公)率兵进犯齐国,攻打阳州的城门。

战斗中,我们的“士”都坐在那里,纷纷说:“颜高之弓六钧。(颜高的弓竟然有六钧的力。)”,就拿着那弓传看。这时,阳州人冲出来,颜高把旁人的弱弓抢到手里,阳州那头的籍丘子鉏已经打上来,他和另一人都被打倒。他躺在地上射子鉏(籍丘子鉏)一箭,射中脸,死掉了。颜息也射一箭,射中对方眉毛,下来后颜息说:“我无勇,吾志其目也。(咱还是不够厉害,我是对着他眼睛射的。)”。

我们的部队撤退,冉猛假装脚受了伤,在前面先逃。他哥哥“会”(冉会)却大叫:“猛(冉猛)也殿!(“猛”还在断后!)”。

这年二月,我们的“公”再次率兵进犯齐国,攻打廩丘的外城。守方放火点燃我们的攻城冲车,我们这边有人蘸湿麻布衣服去救,但攻城冲车最后还是毁了。

守方出击,我们的部队溃败。阳虎假装找不到冉猛的样子,说:“猛在此,必败。(要是“猛”在这里,一定能打败他们。)”,“猛”听说这话,转身去追打敌军,但回头看见没人跟上去,就假装摔了个跟头,然后跑回来。“虎”(阳虎)生气地说:“尽客气也。(都这么缩手缩脚。)”。

我们这里的苫越当时已经生下了儿子,想着遇到什么大事可以用来命名。结果在阳州那一仗有俘获,就把儿子命名为“阳州”。

一些补充:

下面是1953年湖南长沙月亮山41号墓出土战国漆弓(用竹子制成,中间一段由4层竹片叠合而成,外缠胶质薄片,再用蚕丝绕紧,表面涂漆)的图片,出自《漆弓》:

据《考工记》:

弓人為弓,取六材必以其時。六材既聚,巧者和之。干也者,以為遠也;角也者,以為疾也;筋也者,以為深也;膠也者,以為和也;絲也者,以為固也;漆也者,以為受霜露也。

為天子之弓,合九而成規。為諸侯之弓,合七而成規。大夫之弓,合五而成規。士之弓,合三而成規。弓長六尺有六寸,謂之上制,上士服之。弓長六尺有三寸,謂之中制,中士服之。弓長六尺,謂之下制,下士服之。

杨伯峻先生注“八年春王正月”曰:

正月十三日丙子冬至,建子。

杨伯峻先生注“颜高之弓六钧”曰:

《史记?仲尼弟子列传》有颜高,自另一人。崔应榴《吾亦庐稿》谓此即孔丘弟子,不确。当时以三十斤为一钧,六钧则百八十斤,合今亦不过六十斤。谓张满弓用力六钧。

杨伯峻先生注“籍丘子鉏击之,与一人俱毙”曰:

杜《注》:“子鉏,齐人。毙,仆也。”谓颜高及其他一人俱被击而仆地。

杨伯峻先生注“偃,且射子鉏,中颊,殪”曰:

偃,自为一读,或连下文,误。(《释文》以偃且为人姓名,不从。)此谓颜高虽倒地,尚有弱弓,卧而仰射,中子鉏面颊,死之。

杨伯峻先生于此(其兄会乃呼曰:“猛也殿!”)注云:

杜《注》:“会见师退而猛不在列,乃大呼诈言猛在后为殿。”然亦可解会不欲猛先行,呼之殿后。

杨伯峻先生注“主人焚衝”曰:

主人,廩丘统治者。衝,《说文》作[車童],云:“陷陈车也。”然此文言攻齐-廩丘外城,则衝为攻城之车。《诗?大雅?皇矣》,“与尔临、衝,以伐崇墉”,则临车、衝车皆可用作攻城。《淮南子?览冥训》“隆衝以攻”,高诱《注》:“隆,高也。衝车大铁著其辕端,马被甲,车被兵,所以衝于敌城也。”当时城郭皆是夯土筑成,尚无砖石结构,故不用炮火即可陷城。

杨伯峻先生注“或濡马褐以救之”曰:

马褐,汉、晋人谓之马衣,即以粗麻布所制之短衣,贱者所服。

杨伯峻先生注“尽客气也”曰:

杜《注》:“言皆客气,非勇。”客气者言非出于衷心,冉猛之逐廩丘人,固激于阳虎一言;而廩丘人不杀冉猛,亦非真欲战,故云“尽客气”。

“阳州”(杨注:阳州,此时为鲁邑,与齐境接界。定公八年,鲁侵齐,门于阳州,则已为齐有。在今山东-东平县北境。#“陽(阳)州”,《公羊》作“楊(杨)州”,音同。阳州本鲁邑,襄三十一年《传》“齐-子尾害闾丘婴,使帅师以伐阳州”可证。此时已为齐有,定八年《传》“公(鲁)侵齐,门于阳州”,尤为明证。阳州,在今山东-东平县北境,盖齐、鲁交界邑。),推测位置为:东经116.47,北纬36.05(大羊乡一带)。

“廩丘”(杨注:廩丘,据《清一统志》,在旧范县(今范县治已移旧治西樱桃园)东南,《范县志》云,在县东南七十里义东堡。廩丘本卫邑,或齐取之以与乌馀,故乌馀得以之奔晋。#廩丘,今山东-鄄城县东北约四十里。#廩丘,齐邑,在今山东-范县东,详襄二十六年《传》并《注》。),推测位置为:东经115.74,北纬35.63(郓城县-水堡)。

《定八年经》:

夏,齐-国夏帅师伐我西鄙。((p 1562)(11080006))(128)

公会晋师于瓦。((p 1562)(11080007))(128)

《定八年传》:

夏,齐-国夏、高张伐我西鄙。晋-士鞅、赵鞅、荀寅救我。公会晋师于瓦,范献子执羔,赵简子、中行文子皆执雁。鲁于是始尚羔。((p 1565)(11080601))(128)

《定八年经》:

公至自瓦。((p 1562)(11080008))(128)

我的粗译:

这年夏天,齐国的卿国夏(国惠子)和高张(高昭子)进攻我们的西部郊野。晋国的卿士鞅(范献子)、赵鞅(赵简子)、荀寅(中行文子)率兵来救援我们。我们“公”在“瓦”和晋军会合,他们中军元帅范献子(士鞅)进见我们“公”时手里拿着“羔”,他们另外两位卿赵简子(赵鞅)和中行文子(荀寅)手里拿的则是“雁”。我们鲁国从此认为“羔”更高级。

一些补充:

杨伯峻先生注“范献子执羔,赵简子、中行文子皆执雁。鲁于是始尚羔”曰:

杜《注》据《周礼?大宗伯》之文,谓“礼,卿执羔,大夫执雁(鹅),鲁则同之,今始知执羔之尊也。”孔《疏》又引贾逵、郑众二说,不同于杜预,故皆驳之。俞樾亦云“以文义言,亦知贾、郑两说之皆非矣。”此古代贽见礼,即来宾须依自己身份与任务,手执某种礼物,举行例行之相见仪式。《仪礼?士相见礼》云:“上大夫相见以羔。”又云:“下大夫相见以雁。”此所谓上大夫、下大夫者,诸侯之卿当天子之大夫也。《白虎通?瑞贽篇》云:“卿大夫贽,古以麑鹿,今以羔雁。”然则早于春秋时代以野生小鹿为贽,其后改用家禽。用家禽中,鲁有三卿,本俱执羔。晋有六卿,唯首卿执羔,其余执雁。鲁自此始以羔为贵,唯上卿执之。

“晋”——“新田”——“绛”——“绛县”推测位置为:东经111.31,北纬35.62(成六年后,新田遗址,4000万平方米,在同一区域内有6座城址。春秋中期至战国早期)。

“瓦”推测位置为:东经114.61,北纬35.33(瓦岗寨乡)。

《定八年经》:

从祀先公。((p 1563)(11080015))(128)

盗窃宝玉、大弓。((p 1563)(11080016))(128)

《定八年传》:

季寤、公鉏极、公山不狃皆不得志于季氏,叔孙辄无宠于叔孙氏,叔仲志不得志于鲁,故五人因阳虎。阳虎欲去三桓,以季寤更季氏,以叔孙辄更叔孙氏,己更孟氏。冬十月,顺祀先公而祈焉。辛卯,禘于僖公。壬辰,将享季氏于蒲圃而杀之,戒都车,曰“癸巳至”。((p 1567)(11081001))(128)

成宰公敛处父告孟孙,曰:“季氏戒都车,何故?”孟孙曰:“吾弗闻。”处父曰:“然则乱也,必及于子,先备诸。”与孟孙以壬辰为期。((p 1568)(11081002))(128)

阳虎前驱。林楚御桓子,虞人以铍、盾夹之,阳越殿。将如蒲圃。桓子咋谓林楚曰:“而先皆季氏之良也,尔以是继之。”对曰:“臣闻命后。阳虎为政,鲁国服焉。违之徵死,死无益于主。”桓子曰:“何后之有?而能以我适孟氏乎?”对曰:“不敢爱死,惧不免主。”桓子曰:“往也!”孟氏选圉人之壮者三百人以为公期筑室于门外。林楚怒马,及衢而骋。阳越射之,不中。筑者阖门。有自门间射阳越,杀之。阳虎劫公与武叔,以伐孟氏。公敛处父帅成人自上东门入,与阳氏战于南门之内,弗胜;又战于棘下,阳氏败。阳虎说甲如公宫,取宝玉、大弓以出,舍于五父之衢,寝而为食。其徒曰:“追其将至。”虎曰:“鲁人闻余出,喜于徵死,何暇追余?”从者曰:“嘻!速驾,公敛阳在。”公敛阳请追之,孟孙弗许。阳欲杀桓子,孟孙惧而归之。子言辨舍爵于季氏之庙而出。阳虎入于讙、阳关以叛。((p 1568)(11081003))(128)

我的粗译:

季家子弟季寤(子言)和季家两位家臣、也是支庶子弟的公鉏极和公山不狃(子洩)在季家都不得志,叔孙家支庶子弟叔孙辄则无宠于叔孙家,而还一位我们的大夫叔仲志在我们鲁国也不得志,所以这五人都投靠了阳虎。阳虎想要除掉三桓的现任族长,以季寤取代季某人(季桓子,季孙斯),以叔孙辄取代叔孙某人(武叔,叔孙州仇),而由自己取代孟某人(孟懿子,仲孙何忌)。

这年冬十月,阳虎主办重新按在位顺序向我们先公献祭,并祈求保佑。辛卯那天(杨注:辛卯,二日。),他又主办在僖公庙大祭所有先公。然后,他准备在壬辰那天(杨注:壬辰,三日。),去蒲圃设宴招待季某人,趁机杀掉季某。为此,他通知季家各都邑动员兵车开来“鲁”,吩咐要“癸巳至(癸巳那天到达。——杨注:癸巳,四日。)”。

孟家主要采邑“成”的主管公敛处父就问孟孙(孟懿子,仲孙何忌):“季氏戒都车,何故?(季家动员了各都邑的兵车,为什么?)”,孟孙说:“吾弗闻。(我还没听说这事呢。)”,处父(公敛处父)就说:“然则乱也,必及于子,先备诸。(那就是要生事了,肯定会连累大人,咱们还是先防备起来吧。)”,于是和孟孙也约定了壬辰那天。

到壬辰那天,阳虎坐在开路车上,由林楚为桓子(季桓子,季孙斯)驾车,车下有虞人手执铍和盾护送,阳虎的堂弟阳越则坐在押后的车上,一行前往蒲圃。此时,桓子忽然对林楚说:“而先皆季氏之良也,尔以是继之。(你的先辈都是我们季家的优秀臣子,你也是因为品行和先辈一样才干上这活儿。)”,林楚马上答道:“臣闻命后。阳虎为政,鲁国服焉。违之徵死,死无益于主。(臣下得知这个命令太晚了。阳虎管理政务,鲁国都已经顺从。如要反抗只能是找死,死了也无益于长上。)”,桓子告诉他:“何后之有?而能以我适孟氏乎?(有什么晚的?你能把我送进孟家吗?)”,林楚答:“不敢爱死,惧不免主。(我不敢吝惜我这条命,只怕不能保住长上。)”,桓子发话说:“往也!(冲吧!)”。

当时孟家挑了三百个身强力壮的圉人,正在他们家门外为公期盖房,看到这个情景,林楚拼命打马,一上大道就飞驰起来。阳越发现不对,发箭射他们,没射中,他们就冲入了孟家。孟家那些在门外盖房的人关上大门,有人从门缝里发箭,射杀了阳越。阳虎只好回过头去把我们“公”(鲁定公)和武叔(叔孙州仇)扣住,然后再来进攻孟家。

正在此时,公敛处父率领成人自上东门开进了城内,与阳家的人在南门之内开战,没胜,又在棘下开战,这回阳家的人被打败。于是阳虎脱掉甲胄进入我们“公”的宫殿,抢走宝玉和大弓,然后出城,驻扎在城外五父之衢,准备宿营,开始造饭。他的手下担心:“追其将至。(追兵怕是快到了。)”,“虎”告诉他们:“鲁人闻余出,喜于徵死,何暇追余?(鲁人听到我离开了,都在为自己能长命高兴,哪顾得上来追我?)”,这时他的一个从者说了话:“嘻!速驾,公敛阳(公敛处父)在。(嘿嘿!还是赶紧驾上车吧,他们有公敛阳。)”。

不过,虽然公敛阳提出要追击阳虎,但是孟孙没答应。“阳”(公敛阳,公敛处父)还想杀掉桓子,孟孙害怕了,就把桓子送回他自己家。

子言(季寤)在季氏之庙用爵向所有祖先奉上酒之后才逃走。阳虎则占据了“讙”和“阳关”反叛。

一些补充:

杨伯峻先生注“从祀先公”曰:

杜《注》:“从,顺也。先公,闵公、僖公也。将正二公之位次,所顺非一,亲尽(近),故通言先公。”参文二年“跻僖公”《经》、《传》。

杨伯峻先生注《文二年经》“八月丁卯,大事于大庙,跻僖公”曰:

大事,吉禘也。大庙,周公之庙。余详《传?注》。((p 0518)(06020006))(052)。

杨伯峻先生注《文二年传》“秋八月丁卯,大事于大庙,跻僖公,逆祀也”曰:

跻僖公者,享祀之位升僖公于闵公之上也。闵公与僖公为兄弟,《鲁世家》谓闵为兄,僖为弟;《汉书?五行志》则谓僖是闵之庶兄。无论谁为兄谁为弟,僖公入继闵公,依当时礼制,闵公固当在上。《鲁语上》记此事云:“夏父弗忌為宗,蒸,將躋僖公。宗有司曰:‘非昭穆也。’曰:‘我為宗伯,明者為昭,其次為穆,何常之有?’有司曰:‘夫宗廟之有昭穆也,以次世之長幼,而等胄之親疏也。夫祀,昭孝也。各致齊敬于其皇祖,昭孝之至也。故工、史書世,宗、祝書昭穆,猶恐其踰也。今將先明而後祖,自玄王以及主癸莫若湯,自稷以及王季,莫若文、武。商、周之蒸也,未嘗躋湯與文、武為踰也。魯未若商、周,而改其常,無乃不可乎?’弗聽,遂躋之。”据此,则跻僖公,不惟享祀之位次变,昭穆亦变。《周礼?春官?冢人》贾《疏》说此事云:“文二年秋八月,大事于大庙,跻僖公,谓以惠公当昭,隐公为穆;桓公为昭,庄公为穆;闵公为昭,僖公为穆。今升僖公于闵公之上,为昭,闵公为穆,故云逆祀也。”揆之《鲁语》宗有司之言,其义或然。而孔颖达本《疏》则谓“礼,父子异昭穆,兄弟昭穆同,僖、闵不得为父子,同为穆耳。当闵在僖上,今升僖先闵,故云逆祀。二公位次之逆,非昭穆乱也”云云,恐不合《鲁语》之义。后人于此,议论纷纭,要当以《鲁语》为断。曾廉谓“天子诸侯由旁支入继大统者,皆当定为昭穆,虽诸父诸祖父亦然。盖亲亲、尊尊之义两不相蒙,故服制天子绝旁期。无缘复叙亲属”云云,此语盖得古昭穆之真谛。详见《[蠡瓜]庵集》卷七温矯、贺循、陈贞明、张璁诸论及《朱子九庙图论》七篇。((p 0523)(06020501))(052)。

杜预《注》“盗窃宝玉、大弓”云:“盗谓阳虎也。家臣贱,名氏不见,故曰盗。宝玉,夏后氏之璜。大弓,封父之繁弱。”

杨伯峻先生注“季寤、公鉏极、公山不狃皆不得志于季氏”曰:

杜氏《世族谱》:“季寤,子言,意如子。”杜《注》:“季桓子之弟。”公鉏极,杜《注》:“公弥曾孙,桓子族子。”据襄二十三年《传》“季武子无適子,公弥长”《注》“公弥,公鉏”,则公弥之后以公鉏为氏。《春秋分纪?世谱》六云,“公弥生顷伯,顷伯生隐侯伯,隐侯伯生公鉏极”,与杜《注》合。

杜预“叔孙辄无宠于叔孙氏”云《注》:“辄,叔孙氏之庶子。”

杨伯峻先生注“叔仲志不得志于鲁”曰:

杜氏《世族谱》:“叔仲志,定伯带之孙。”梁履绳《补释》:“带,叔仲昭伯名,见襄七。”襄三十一年《传》谓“叔仲带窃其拱璧(由是得罪)”,昭十二年《传》叙带之子小与南蒯、公子慭谋逐季氏,而季氏薄于叔仲带之子与孙。

杨伯峻先生注“故五人因阳虎”曰:

《论语?学而》“因不失其亲”,因有依靠、凭借之义。

杨伯峻先生注“冬十月,顺祀先公而祈焉”曰:

杜?注?:“将作大事,欲以顺祀取媚。”顺祀即?经?之从祀,仍以闵公在僖公上,参《经?注》。

杨伯峻先生注“辛卯,禘于僖公”曰:

禘为合祭群先公之礼,宜于太庙行之,此于僖公庙行之者,杜《注》谓因顺祀“当退僖公,惧于僖神,故于僖庙行顺祀也”。或谓禘祭仍于太庙,此谓于僖公者,犹闵二年《传》“吉禘于庄公”,为庄公也。说亦有理有据。

杜预于此(戒都车,曰“癸巳至”)有《注》云:“都邑之兵车也。阳虎欲以壬辰夜杀季孙,明日癸巳以都车攻二家。”

杨伯峻先生注“虞人以铍、盾夹之”曰:

据《周礼?山虞?泽虞》,每大山大泽俱有中士四人,下士若干,故能以铍盾夹之。铍为长刃兵,盾为防护牌。

杨伯峻先生注“桓子咋谓林楚”曰:

咋同乍,即《孟子?公孙丑上》“今人乍见孺子将入于井”之乍,突然也。说参钱大昕《十驾斋养新录》。

杨伯峻先生注“违之徵死”曰:

徵,召也。言违阳虎之命,招死而已。

杨伯峻先生注“孟氏选圉人之壮者三百人以为公期筑室于门外”曰:

据僖十七年《传》“男为人臣,女为人妾,故名男曰圉,女曰妾”,可知圉已成男奴通称。此圉人亦奴隶,说详杨宽《古史新探》。杜《注》:“实欲以备难,不欲使人知,故伪筑室于门外,因得聚众。公期,孟氏支子。”

杨伯峻先生注“林楚怒马”曰:

怒马,使马怒。马努则奔驰,故《公羊传》作“骤马”。

杨伯峻先生注“喜于徵死”曰:

此徵死与上文徵死不同,此徵字当读为[糹盈](tīng),缓也。即文十六年《传》、定十四年《传》之“纾死”。说详杨树达先生《读左传》。

杨伯峻先生注“子言辨舍爵于季氏之庙而出”曰:

杜《注》:“子言,季寤。辨犹周遍也。”遍实酒于爵,以置于祖祢之前,此古人将出奔告别之礼。《公羊传》所叙与此有异。

杨伯峻先生注《桓二年传》“凡公行,告于宗庙;反行,饮至、舍爵、策勋焉,礼也”曰:

据《左传》及《礼记?曾子问》,诸侯凡朝天子,朝诸侯,或与诸侯盟会,或出师攻伐,行前应亲自祭告祢庙,或者并祭告祖庙,又遣祝史祭告其余宗庙。返,又应亲自祭告祖庙,并遣祝史祭告其余宗庙。祭告后,合群臣饮酒,谓之饮至。舍,去声,音赦,置也。爵,古代酒杯,其形似雀,故谓之爵。爵,古雀字。设置酒杯,犹言饮酒。策,此作动词用,意即书写于简策。勋,勋劳。策勋亦可谓之书劳,襄十三年《传》“公至自晋,孟献子书劳于庙,礼也”可证。((p 0091)(02020702))(007)。

杨伯峻先生注《文十八年传》“归,舍爵而行”曰:

舍爵,见桓二年《传》并《注》。定八年《传》云:“子言辨舍爵于季氏之庙而出。”则舍爵者,谓告奠于庙也。此舍爵义当同。杜《注》仅以“饮酒”释之,恐犹不足。说见沈钦韩《补注》。章炳麟《读》引《礼记?玉藻》“浴,晞身,乃屦,进饮”,谓“新浴本当饮酒,申池非饮酒处,故归而饮酒也”。恐亦曲说。二人杀懿公后,仍敢归告祖庙,然后逃亡者,杜《注》云:“言齐人恶懿公,二人无所畏。”((p 0630)(06180202))(062)。

杨伯峻先生注《成十八年传》“无失班爵而加敬焉”曰:

班爵见庄二十三年《传》。此言以使者爵位高低决定出师多少,且有多无少。((p 0913)(08181301))(083)。

杨伯峻先生注《庄二十三年传》“朝以正班爵之义”曰:

义读如仪,正班爵之仪即《周礼?司士》所云“正朝仪之位,辨其贵贱之等”,说详王引之《述闻》。((p 0225)(03230101))(030)。

杨伯峻先生注《襄二十一年传》“庄公为勇爵”曰:

爵,古代饮酒器,则勇爵所以觞勇士者也。杜《注》则谓“设爵位以命勇士”,沈钦韩、姚鼐均以为犹如汉之武功爵。两说未知孰是。((p 1063)(09210802))(090、104)。

据邹衡先生,爵有雄鸡之象,我原先贴过邹先生的相关文字,可图都挂了,前些天重贴了一遍,见《《左传》人物事略13附:崔杼无归07/14》。邹衡先生的论述对于“爵”的意义说得非常清楚,“爵”是作为“牺牲”的象征物在特定祭祀场合使用的,显然在那样的场合只有有资格的人才能使用特定的“爵”。

杨伯峻先生注《襄二十六年传》“班爵同”曰:

犹今言职位级别相同。((p 1111)(09260101))(095)。桥:“班”与“爵”或可分解,“班”为排位,“爵”则为特定的“爵”。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“蒲圃”(杨注:蒲圃,场圃名。其地或较宽大,各方有门。东门为蒲圃之东门。十九年公享晋六卿于蒲圃,定八年阳虎将享季氏于蒲圃,亦可见其地不小。#蒲圃,鲁城东门外地,亦见襄四年、十九年《传》。),我估计其位置为:东经117.05,北纬35.6(鲁城东门外)。

“成”——“郕”(杨注:《公羊》作“公会纪候于盛”。杞、纪易误,郕、盛可通。杜预无《注》,则以此“郕”即隐公五年之“郕”。《谷梁》范宁《注》云,“郕,鲁地”,与杜异。鲁地之郕,《左传》作“成”,故城当在今山东省-宁阳县东北。#“成”,《谷梁传》作“郕”,成、郕字通。古成邑在今山东省-宁阳县北。后为孟氏采邑。定十二年仲由为季氏宰,将堕成,公敛父谓孟孙,堕成,齐人必至于北门云云;哀十五年成叛入齐,既而齐归成,是成为鲁北境近齐之邑。#成,据《山东通志》,今山东-宁阳县东北九十里,亦作“郕”。#“成”各本俱作“郕”,其实成、郕一地,今从监本,以求一律。#成即郕,本杞田,后为孟氏邑。今山东-宁阳县东北。#成在今山东-宁阳县东北九里,在鲁都稍西而北五十余里,鲁北境。),推测位置为:东经117.18,北纬35.86(田家林,有遗址)。

“棘下”(杜预《注》:“城内地名。”),推测位置为:东经117.01,北纬35.60(公宫东)。

“五父之衢”估计其位置为:东经117.01,北纬35.59(曲阜县东南五里,“鲁”城外)。

“讙”(杨注:讙音歡(欢)。鲁国地名,当在今山东省-宁阳县北而稍西三十余里。#讙在今山东-宁阳县北而稍西,详桓三年《经?注》。阳关今山东-泰安县东南,详襄十七年《传?注》。#杜《注》:“三邑,皆汶阳田也。”鄆,在今山东-郓城县东十六里,余详成四年《经?注》。讙在今山东-宁阳县西北三十余里,参桓三年《经?注》。龟阴,在新泰县西南、泗水县东北处。#讙在今山东-泰安地区-宁阳县北而稍西,亦见桓三年《经》并《注》。阐,今宁阳县东北三十里有堽城,即古刚城,阐又在其北。),估计其位置为:东经116.75,北纬35.89(南夏辉村,大汶河边)。

“阳关”推测位置为:东经117.21,北纬35.99(岱岳区-房村镇-阳关村)。

下面是“鲁”城内及周围一些地点位置的标注:

上图我利用了《曲阜鲁国故城》一书的附图,鲁国之城门则据曲英杰先生《史记都城考》标注,“季氏”、“孟氏”、“叔孙氏”以及“公宫”之可能所在我标上了“季”、“孟”、“叔”和“公宫”字样,其位置我在前面曾有讨论,您如有兴趣可移步《《左传》人物事略26附:师事仲尼6/10》。

《定九年经》:

得宝玉、大弓。((p 1570)(11090003))(128)

《定九年传》:

夏,阳虎归宝玉、大弓,书曰“得”,器用也。凡获器用曰得,得用焉曰获。((p 1572)(11090301))(128)

六月,伐阳关。阳虎使焚莱门。师惊,犯之而出,奔齐,请师以伐鲁,曰:“三加,必取之。”齐侯将许之。鲍文子谏曰:“臣尝为隶于施氏矣,鲁未可取也。上下犹和,众庶犹睦,能事大国,而无天菑,若之何取之?阳虎欲勤齐师也,齐师罢,大臣必多死亡,己于是乎奋其诈谋。夫阳虎有宠于季氏,而将杀季孙,以不利鲁国,而求容焉。亲富不亲仁,君焉用之?君富于季氏,而大于鲁国,兹阳虎所欲倾覆也。鲁免其疾,而君又收之,无乃害乎?”齐侯执阳虎,将东之。阳虎愿东,乃囚诸西鄙。尽借邑人之车,锲其轴,麻约而归之。载葱灵,寝于其中而逃。追而得之,囚于齐。又以葱灵逃,奔宋,遂奔晋,适赵氏。仲尼曰:“赵氏其世有乱乎!”((p 1572)(11090302))(128)

我的粗译:

又过了一年,我们的定公九年(公元前五〇一年,周敬王十九年,晋定公十一年,齐景公四十七年),夏天,阳虎又把宝玉和大弓还了回来,《春秋经》上用“得”字,是因为这都是器用。凡获器用,《春秋经》上都写“得”字,要是用到了献祭上,就写“获”字。

这年六月,我们的部队去进攻阳关。阳虎让人点燃了阳关的莱门,趁我们部队恐慌,冲垮拦阻突围而去,逃往齐国。到了齐国,他向齐侯(齐景公)提出要派兵进攻鲁国,说是:“三加,必取之。(搞三回,一定能拿下来。)”。

齐景公准备答应他,但他们的大夫鲍文子(鲍国)指出:“臣尝为隶于施氏矣,鲁未可取也。上下犹和,众庶犹睦,能事大国,而无天菑,若之何取之?阳虎欲勤齐师也,齐师罢,大臣必多死亡,己于是乎奋其诈谋。夫阳虎有宠于季氏(季平子,季孙意如),而将杀季孙(季桓子,季孙斯),以不利鲁国,而求容焉。亲富不亲仁,君焉用之?君富于季氏,而大于鲁国,兹阳虎所欲倾覆也。鲁免其疾,而君又收之,无乃害乎?(臣下曾经在鲁国那个施家服役,据我的体验,鲁国现在还拿不下来。他们的上层和下层还不那么对立,那些庶子还能忠实于家族;他们又肯侍奉大国,而且没天灾,我们靠什么拿下他们?阳虎就是想消耗我们齐国的部队,齐国部队疲敝了,大臣肯定会有不少死去和流亡的,然后他就能施展阴谋诡计了。这个阳虎本来是有宠于季某人的,却反过来要杀掉现在的季孙,以此搞乱鲁国,为自己谋取地位。为了发财就胡作非为,主上怎么能用这样的人?主上财宝比季家多,我们齐国又大于鲁国,这都是阳虎要倾覆的目标。现在鲁国不会再被他祸害,主上却把他捡了来,不是太糟了吗?)”。

于是齐景公让人把阳虎扣住,准备把他送到东边。但阳虎却透漏自己想去东边,结果他们就把他控制在西边的乡野。在那里,阳虎把同邑人的车都借来用了一遍,暗地里把这些车的轴都锉得将要断了,再用麻缠起来还回去。一天,他偷偷睡在一辆行李车中逃走。但还是被他们追上,然后把他转移到齐国城中。在那里,他还是利用行李车逃了。先去的宋国,最终逃往晋国,投奔赵家。

仲尼(孔子)评论说:“赵氏其世有乱乎!(赵家会几代都动荡不安吧!)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“凡获器用曰得”曰:

意谓得一般器物,《经》用“得”字;得生物曰获。孔《疏》云:“《春秋》书获,唯有囚俘。除囚俘之外,唯有获麟。”囚俘,人也;麟,兽也。

杨伯峻先生注“臣尝为隶于施氏矣”曰:

杜《注》:“施氏,鲁大夫。文子,鲍国也。成十七年,齐人召而立之,至今七十四岁,于是文子盖九十余矣。”为隶犹言为臣。

杨伯峻先生注“而求容焉”曰:

求容谓博取喜悦。《说苑?权谋篇》云:“异日吾好音,此子遗吾琴;吾好佩,又遗吾玉,是不非吾过者(者)也,自容于我者也,吾恐其以我求容也。”即此义。

杨伯峻先生注“亲富不亲仁”曰:

《孟子?滕文公上》引阳虎语曰:“为富,不仁矣;为仁,不富矣。”如此则阳虎乃为富不仁。

杜预《注》“阳虎愿东”云:“阳虎欲西奔晋,知齐必反己,故诈以东为愿。”

杨伯峻先生注“尽借邑人之车,锲其轴,麻约而归之”曰:

锲即契,刻也。深刻车轴,以麻束之,而后还于借主。盖知己逃,必用其车以追之。车轴被深刻,易折,则难追矣。

杨伯峻先生注“载葱灵,寝于其中而逃”曰:

葱灵为装载衣物之车,此请装载衣物于葱灵,而己寝于衣物之中,不使人见。

杨伯峻先生于此(仲尼曰:“赵氏其世有乱乎!”)注云:

《韩非子?外储说左下》云:“阳虎议曰:‘主贤明,则悉心以事之;不肖,则饰姦而试之。’逐于鲁,疑于齐,走而之赵,赵简子迎而相之。左右曰:‘虎善窃人国政,何故相也?’简主曰:‘阳虎务取之,我务守之。’遂执术而御之,阳虎不敢为非,以善事简主,兴主之强,几至于霸也。”

“阳关”推测位置为:东经117.21,北纬35.99(岱岳区-房村镇-阳关村)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“宋”——“商丘”推测位置为:东经115.60,北纬34.38(宋国,商丘-老南关。有遗址,西3050,南1100以上,北1400。东周)。

“晋”——“新田”——“绛”——“绛县”推测位置为:东经111.31,北纬35.62(成六年后,新田遗址,4000万平方米,在同一区域内有6座城址。春秋中期至战国早期)。

《定十年经》:

齐人来归鄆、讙、龟阴田。((p 1576)(11100005))(128)

《定十年传》:

齐人来归鄆、讙、龟阴之田。((p 1579)(11100301))(128)

我的粗译:

再一年,到我们的定公十年(公元前五〇〇年,周敬王二十年,晋定公十二年,齐景公四十八年),齐人就来把“鄆”、“讙”和“龟阴”那里的田地还给了我们。

一些补充:

杨伯峻先生注“齐人来归鄆、讙、龟阴之田”曰:

阳虎于去年以此奔齐,《经》叙归田于“晋-赵鞅帅师围卫”后,《传》叙于此,盖因夹谷之会而传其终,不以时为次。

“鄆”我估计其位置为:东经116.6,北纬36.0(另一鄆,东平县东)。

“讙”估计其位置为:东经116.75,北纬35.89(南夏辉村,大汶河边)。

“龟阴”(杨注:杜《注》:“三邑,皆汶阳田也。”鄆,在今山东-郓城县东十六里,余详成四年《经?注》。讙在今山东-宁阳县西北三十余里,参桓三年《经?注》。龟阴,在新泰县西南、泗水县东北处。),推测位置为:东经117.22,北纬36.13(邱家店镇-桂林村)。

“汶阳之田”(杨注:水北曰阳,田在汶水之北,故曰汶阳之田。《水经?汶水注》云:“蛇水西南流迳汶阳之田,齐所侵也。自汶之北,平畅极目,僖公以赐季友(即此)。又西南迳铸(乡)城西。”张云璈据此,以为季友所得汶阳田在今泰安县西南楼上村东北。详梁履绳《补释》。#棘,江永《考实》据杜《注》以为在今山东-肥城县南,沈钦韩《地名补注》据《山东通志》以为在泰安县西南境。《水经?汶水注》谓棘亭在汶水北八十里,与此两说皆可合。#杜《注》:“三邑,皆汶阳田也。”鄆,在今山东-郓城县东十六里,余详成四年《经?注》。讙在今山东-宁阳县西北三十余里,参桓三年《经?注》。龟阴,在新泰县西南、泗水县东北处。),汶水之北“鄆”、“讙”、“龟阴”三邑及其周围。

关于“汶阳之田”的形貌,史念海先生曾论及:

黄河下游平原广漠,一望无垠,可是却没有中游那么多的原。原既是地势高昂而上面平坦的地方,黄河下游的平原里,这样的地形就是很少见的。当然,黄河下游也并非就是绝对没有原的,《禹贡》徐州的东原就是一个。这个东原据说在汉代的东平郡,位于太山的西南,汶水的下游。春秋时期,鲁国的汶阳之田就在这里。“自汶之北,平畅极目”,故土田沃饶。现在这一带的高程一般都在五十米以上,与其西的运河两岸不同,显得高亢。这里虽有几个山丘,比起太山来实际只是几个培塿而已。这样平衍的地方可以当东原之称而无愧色。它的广大幅员有今东平、汶上、宁阳、泰安、平阴、东阿诸县地。现在黄河由原的西北向东北流去,运河则流经它的西南。《禹贡》以东原与大野相提并论。大野为当时著名的泽薮,位于东原的西南,距离不远,遥遥相对。由于曾受到黄河的泛滥,大野泽久已湮淤,泽畔各处也都有相当深厚的堆积。两周时期,原上原下的高差当然更大,原下当更卑湿,不过当时的人却没有特别提到原下的隰,仿佛和黄河中游不同。(史念海 《河山集》 二 生活?读书?新知—三联书店 (p 327)《论两周时期黄河流域的地理特征?三、两周时期黄河下游的山与丘》)。

下面是“汶阳之田”相关诸地点天地图地形图标注:

————————————————————

《哀三年经》:

秋七月丙子,季孙斯卒。((p 1619)(12030006))(128)

《哀三年传》:

秋,季孙有疾,命正常曰:“无死!南孺子之子,男也,则以告而立之;女也,则肥也可。”季孙卒,康子即位。既葬,康子在朝。南氏生男,正常载以如朝,告曰:“夫子有遗言,命其圉臣曰:‘南氏生男,则以告于君与大夫而立之。’今生矣,男也,敢告。”遂奔卫。康子请退。公使共刘视之,则或杀之矣。乃讨之。召正常,正常不反。((p 1623)(12030401))(135、128)

我的粗译:

八年后,到我们的哀公三年(公元前四九二年,周敬王二十八年,晋定公二十年,齐景公五十六年),秋天,季孙(季桓子,季孙斯)得了病,就下令给手下的“正常”说:“无死!南孺子之子,男也,则以告而立之;女也,则肥(季康子,季孙肥)也可。(别为我殉死!南孺子怀的那个孩子,要是男的,就上报之后立他为族长;要是女的,那“肥”也行。)”。

秋七月丙子那天(杨注:丙子,十四日。),季孙去世,康子(季康子,季孙肥)直接就即位了。等葬礼完毕,康子正在朝廷上,南氏(南孺子)生下个男孩,“正常”坐车把孩子抱到朝廷上,上报说:“夫子有遗言,命其圉臣曰:‘南氏生男,则以告于君与大夫而立之。’今生矣,男也,敢告。(我们大人有遗言,下令给我这个圉臣说:“南氏要生下男孩,就上报主上和各位大夫,立他为族长。”,现在生了,是个男孩,我斗胆前来上报。)”,放下孩子转身他就逃往卫国。康子提出自己先退位,我们的“公”让“共刘”去看那孩子,已经不知被谁杀了。于是下令追查。同时派人召回“正常”,但“正常”不肯回来。

一些补充:

杜预于此(秋,季孙有疾,命正常曰:“无死!……”)有《注》云:“正常,桓子之宠臣,欲付以后事,故敕令勿从己死。”

杨伯峻先生注“南孺子之子,男也,则以告而立之”曰:

杜《注》:“南孺子,季桓子之妻。”然俞正燮《癸巳类稿》(云):“《秦策一》云‘某父某孺子纳某士’,《汉书?王子侯表》云‘东城侯遗为孺子所杀’,则王公至士民妾通称孺子。”章炳麟《左传读》卷七(云):“《韩非子?八姦》云:‘贵夫人,爱孺子,便僻好色,此人主之所惑也。’《外储说右上》云:‘齐威王夫人死,中有十孺子,皆贵于王。薛公欲知王所欲立,而请置一人以为夫人。’然则君之孺子尊亚夫人,盖犹礼之世妇,卿之妻尊与之等也。”又自注云:“《春秋繁露?爵国篇》言孺子在夫人、世妇、左右娣、良人之下,此则甚卑。与《传》及《韩非》所言皆异。”《汉书?外戚传》上谓太子有妃,有良娣,有孺子,凡三等。则孺子最下。

杨伯峻先生注“女也,则肥也可”曰:

杜《注》:“肥,康子也。”章炳麟《读》云:“下文云,‘季孙卒,康子即位。既葬,康子在朝。’南氏生男,而正常犹称季孙遗言生男则立之,康子遂请辟位,然则康子之即位,特摄位耳。”

杨伯峻先生注“命其圉臣”曰:

圉臣,正常自(谦之)称。正常于鲁君,陪臣之不若,圉臣犹言贱臣也。

杨伯峻先生注“遂奔卫”曰:

告毕即奔,知康子不能奉父遗言,正常畏被害也。

————————————————————

在我看来,阳虎很像是孔子的镜像,不仅是相貌,在出身方面也有类似之处,而且两人都很有行动能力。但是,在行动的方向上,两人是相反的,孔子很想在东方做出恢复“周”家礼制的事业,阳虎却是当时礼崩乐坏、陪臣执国命的代表。尽管阳虎的方向最后成了历史的趋势,孔子竭力维护的礼制反而消失了,但成为大成至圣先师的是孔子,阳虎,则永远成了“盗”。

《哀元年经》:

元年春王正月,公即位。((p 1603)(12010001))(135)

鼷鼠食郊牛,改卜牛。夏四月辛巳,郊。((p 1604)(12010003))(135)

《哀二年经》:

滕子来朝。((p 1610)(12020003))(135)

《哀四年经》:

秋八月甲寅,滕子-结卒。((p 1625)(12040009))(135)

葬滕顷公。((p 1625)(12040011))(135)

《哀十一年经》:

秋七月辛酉,滕子-虞毋卒。((p 1657)(12110004))(135)

冬十有一月,葬滕隐公。((p 1657)(12110005))(135)

《哀三年经》:

夏四月甲午,地震。((p 1619)(12030002))(135)

五月辛卯,桓宫、僖宫災。((p 1619)(12030003))(135)

《哀三年传》:

夏五月辛卯,司铎火。火踰公宫,桓、僖災。救火者皆曰顾府。南宫敬叔至,命周人出御书,俟于宫,曰:“庀女,而不在,死。”子服景伯至,命宰人出礼书,以待命。命不共,有常刑。校人乘(shèng)马,巾车脂辖,百官官备,府库慎守,官人肃给。济濡帷幕,鬱攸从之。蒙葺公屋,自大庙始,外内以悛。助所不给。有不用命,则有常刑,无赦。公父文伯至,命校人驾乘(chéng)车。季桓子至,御公立于象魏之外,命救火者伤人则止,财可为也。命藏《象魏》,曰:“旧章不可亡也。”富父槐至,曰:“无备而官办者,犹拾瀋也。”于是乎去表之槀,道还公宫。((p 1620)(12030201))(135)

孔子在陈,闻火,曰:“其桓、僖乎!”((p 1622)(12030202))(135)

我的粗译:

在我们哀公三年(公元前四九二年,周敬王二十八年,晋定公二十年,齐景公五十六年),夏五月辛卯那天(杨注:辛卯,二十八日。),司铎那里着了火,火头飞过我们“公”(鲁哀公)的宫室,点燃了桓公和僖公的庙。救火者都嚷嚷要保住库房。这时,我们一位大夫南宫敬叔到了,下令让“周人”把御书搬出来,在我们“公”的宫室那里待命,告诉他:“庀女,而不在,死。(护好,你要弄没了,就死吧。)”。接着,我们另一位大夫子服景伯到了,下令让“宰人”把礼书拿出来,然后待命。吩咐他如果不尽心,自会有惩罚。又让“校人”驾好车,让“巾车”为车轴上好油,下令“百官”各尽其责,“府库”负责人要加强防护,管理馆舍的“官人”要收好财物。再下令让人把帐幕浸湿,覆盖着火点。同时覆盖所有我们“公”的房子,从大庙起,从内到外。有顶不住的就去支援,有不卖力的,按规矩惩治,不会宽恕。接着,又一位大夫公父文伯到了,下令让“校人”把我们“公”的乘车赶过来待命。然后,我们的首席执政大臣季桓子到了,亲自驾驭我们“公”的乘车,让我们“公”坐在上面,停在象魏之外,吩咐救火者如果可能伤人就不要再上,财产还可以再挣。又下令把《象魏》收好,说是:“旧章不可亡也。(原先的典章制度可不能丢了。)”。接着,再一位大夫富父槐到了,他说:“无备而官办者,犹拾瀋也。(要没有应急预案,只照各职能部门平时的做法,是解决不了问题的。)”。于是乎让人把各处建筑表面上的易燃物都去除,在我们“公”的宫室周围开出了一圈通道。

孔子在陈国,听说着火,说道:“其桓、僖乎!(恐怕烧的是桓公和僖公的庙吧!)”。

一些补充:

杨伯峻先生关于鲁哀公有注云:

名蒋,《鲁世家》“蒋”作“将”,定公之子。陆德明《释文》云:“盖夫人定姒所生。”梁玉绳《史记志疑》云:“《人表》于鲁悼公下《注》云:‘出公子’,是哀公亦有出公之称,以孙于越故也。”(《哀公元年—二十七年》(p 1603)(12000001))(135)。

上面那几条《春秋经》中提到的“鼷鼠食郊牛”和“地震”以及“滕子来朝”不久就去世,还有“桓宫、僖宫災”,都非吉兆,此章《左传》的作者提及这些也反映他对鲁哀公初期形势的看法吧。

杨伯峻先生注“元年春王正月”曰:

正月十二日戊午冬至,建子。

杨伯峻先生注“夏四月辛巳”曰:

辛巳,六日。

杨伯峻先生注“滕子来朝”曰:

无《传》。《汇纂》云:“滕朝止此,诸侯来朝亦止此。”

桥:如今像滕子(滕国国君)这样还把鲁国当回事的诸侯可不多了,本章《左传》作者是将他“来朝”作为鲁哀公被各家诸侯认同为国君的标志吧。

杨伯峻先生注“秋八月甲寅”曰:

甲寅,二十八日。

杨伯峻先生注“秋七月辛酉”曰:

辛酉,十五日。

杨伯峻先生注“夏四月甲午”曰:

朔日,《经》不书朔,或当时不以为朔。

杨伯峻先生注“五月辛卯”曰:

辛卯,二十八日。

杨伯峻先生注“夏五月辛卯,司铎火”曰:

杜《注》以司铎为宫名。章炳麟《读》云:“司铎,盖官署之在宫城中者也,犹《考工记》所云‘外有九室,九卿朝焉’,即后世之郎署也。其地宜在公宫之西,故火踰公宫而东,桓、僖災也。”

桥:闵二年《传》“间于两社”《注》提到鲁朝“雉门之外右有周社,左有亳社”。则周社与司铎同侧,亳社与桓、僖同侧。

杨伯峻先生注“火踰公宫,桓、僖災”曰:

桓公庙与僖公庙。桓公于哀公为八世祖,僖公则六世祖。若据《礼记?王制》“诸侯五庙,二昭二穆,与大祖之庙而五”及《文王世子》“五庙之孙,祖庙未毁”,则桓、僖之庙早应破毁。其犹存者,或者季、叔孙、孟三卿皆桓公之后,三家用事,尊其始祖也。三家之用事,始于僖公,僖庙不毁,亦报德之举乎!春秋之时,祖庙当毁而不毁者,不仅鲁国。晋悼之立,朝于武宫,自武公至悼公,已历十君。晋自曲沃武公灭晋侯-缗,其后君晋者皆其后代,晋已不以唐叔虞为太祖,而以武公为太祖矣。晋顷公时,献俘于文宫,文公至顷公亦十君,不仅以文公为当时盟主,且顷公用事之大臣,若韩起、荀吴、魏舒、范鞅、荀砾、赵鞅,其先代皆文公之所亲任者也。

杨伯峻先生注“救火者皆曰顾府”曰:

府库,财物所在。

杨伯峻先生注“南宫敬叔至,命周人出御书,俟于宫”曰:

杜《注》:“敬叔,孔子弟子南宫阅。周人,司《周书》典籍之官。御书,进于君者也。使待命于宫。”俞樾《茶香室经说》、章炳麟《左传读》俱谓周读为畴,家家世世相传为畴。然两周之官,多世代相传,岂典籍之官独名畴人耶?亦不可通矣。章炳麟知其难通,又谓“或曰借为寿人。《礼乐志》(《汉书》)‘周有房中乐,至秦名曰寿人’,盖春秋时相传之旧称”云云,则寿人为乐官,不得掌进御之典籍也。亦难信。

杨伯峻先生注“庀女,而不在,死。”曰:

杜《注》:“庀,具也。”然此义用于此实费解。吴闿生《文史甄微》谓“庀盖讥察之意”,乃臆说。疑庀借为庇,《周礼?地官?遂师》“庀其委积”,《释文》谓“庀又作庇”,则庀、庇通用。省介词于字,庇于女也。即以此寄托于汝保护之。不在即有失,则死罪。

杨伯峻先生注“子服景伯”曰:

《礼记?檀弓上》郑《注》:“子服伯子,盖仲孙蔑之玄孙子服景伯。”孔《疏》引《世本》:“献子-蔑生孝伯(名它,见《鲁语上》),孝伯生惠伯(名椒,见襄二十三年《传》),惠伯生昭伯(名回,见昭十六年《传》),昭伯生景伯。”哀十三年《传》,“景伯曰,‘何也立后于鲁矣’”,则景伯名何。详梁履绳《补释》。

杨伯峻先生注“命宰人出礼书”曰:

宰人疑即《周礼》之宰夫。《周礼?天官?宰夫》,“凡礼事,赞小宰比官府之具”,又云“凡朝觐、会同,宾客以牢礼之灋掌其牢礼”云云,即“掌治朝之灋”也。既掌其法与礼数,必有其书。又《春官?太史》云“大祭祀,与执事卜日戒及宿之日,与群执事读礼书而协事”,即此之礼书也。平日或由宰夫掌之,故此命宰夫出之。

杨伯峻先生注“命不共,有常刑”曰:

命不共即《书?甘誓》之“不恭命”。言奉命不尽职,则有一定之刑。此与襄三十一年《传》“共命”意义有别。

杨伯峻先生注“校人乘马,巾车脂辖”曰:

《周礼?夏官?校人》,掌王马之政,鲁亦有此官,晋国、宋国则谓之校正,见成十八年及襄九年《传》,故此命其驾好车马以待。《春官?巾车》云“掌公车之政令”,郑玄《注》:“巾车,车官之长。”辖为车轴两头之键,涂之以脂。古代无机油,以动物脂肪代之,使车行滑利也。鲁、晋皆有此官,参襄三十一年《传》并《注》。

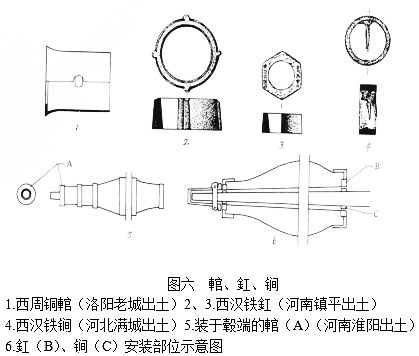

下面是两张毂和车轴结构之示意图,从中可见毂的中部较粗,其内部应是中空的,使用时注满油脂,可润滑车轴,以利行走。所谓“脂辖”,应包括向毂内加注油脂。图片出自《称霸中华大地一千余年的超级武器——马战车》:

下面是辛村3号车马坑出土西周青铜长毂饰的图片,出自《Chariot_Wheel_Ornaments: Nave-sheathing(outer_end)Nave-sheathing(inner_end)(車輪飾—轂飾軹端、轂飾賢端)》:

杨伯峻先生注“官人肃给”曰:

俞樾《平议》谓古官馆同字,此谓司主馆舍者。肃给,谓肃敬供给。

杨伯峻先生注“济濡帷幕,鬱攸从之”曰:

章炳麟《左传读》二云:“济亦濡也。”济濡帷幕,谓以透湿之帷幕覆盖近火处,使之勿被火,杜《注》谓鬱攸为火气,王绍兰《经说》谓:“盖救火具,从帷幕也。疑‘火气’即‘火器’之譌”云云,亦可备一说。

杨伯峻先生注“蒙葺公屋,自大庙始,外内以悛”曰:

杜《注》:“以濡物冒覆公物(屋?)。”盖先以湿幕冒覆近火或将火之处,再覆公屋。此言蒙葺公屋,先太庙,先内后外,依次覆盖。杜《注》:“悛,次也。先尊后卑,以次救之。”

杨伯峻先生注“公父文伯”曰:

《会笺》云:“定五年被阳虎逐,意虎败乃归也。”

杨伯峻先生注“季桓子至,御公立于象魏之外”曰:

太庙在雉门之内,火时在雉门之内,象魏在雉门之外,一时火所难及,故季桓子为哀公执辔立于象魏外。

杨伯峻先生于此(命藏《象魏》,曰:“旧章不可亡也。”)注云:

此《象魏》可以藏,非指门阙。象魏为门阙见庄二十一年《传?注》及定二年《经?注》。当时象魏悬挂法令使万民知晓之处,因名法令亦曰《象魏》,即旧章也。服虔主此说。

杜预《注》“富父槐”云:“槐,富父终生之后。”

杨伯峻先生注“无备而官办者,犹拾瀋也”曰:

无备谓灭火之备,官办指上百官官办诸事,事事有人负责,然不能灭火,犹羹汁倾覆于地,无法捡拾。

杨伯峻先生注“于是乎去表之槀”曰:

《说文》:“槀,木枯也。”今作槁。此泛指一切干枯易燃之物。表谓火之所向,表火道者。

杨伯峻先生注“道还公宫”曰:

道,今谓火巷,隔绝火势者。还同环,?释文?:“还,本又作环。”谓环绕公宫开辟火巷,使火不致延及公宫。襄九年《传》叙宋被火災,火所未至,徹小屋,亦隔火也。古代火災不易扑灭,此叙当时灭火部署,井然有序,可与襄九年宋災参看。

下面是《襄九年传》有关救火的段落,译文见《《左传》中的成语03附:乐喜为政》,这两段《左传》当都是《左传》作者用以教育君子如何处理火灾的:

九年春,宋災。乐喜为司城以为政,使伯氏司里。火所未至,徹小屋,塗大屋,陈畚、挶,具绠、缶,备水器;量轻重,蓄水潦,积土塗;巡丈城,缮守备,表火道。使华臣具正徒,令隧正纳郊保,奔火所。使华阅讨右官,官庀其司。向戌(xū)讨左,亦如之。使乐遄庀刑器,亦如之。使皇郧命校正出马,工正出车,备甲兵,庀武守。使西鉏吾庀府守。令司宫、巷伯儆宫。二师令四乡正敬享,祝宗用马于四墉,祀盘庚于西门之外。((p 0961)(09090101))(093)。

杨伯峻先生于此(孔子在陈,闻火,曰:“其桓、僖乎!”)注云:

王肃伪作《孔子家语》,记孔子对陈侯之言曰:“礼,祖有功而宗有德,故不毁其庙焉。今桓、僖之亲尽矣,又功德不足以存其庙,而鲁不毁,是以天災加之”云云,亦本此而衍作。《家语》且有孔子在齐,闻周先王庙災,曰:“此必僖王之庙”云云,亦是此意。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“滕”(杨注:滕,国名,周文王子错叔-绣,武王封之,居滕,今山东省-滕县西南十四里有古滕城,即滕国也。此滕侯不知其名与谥。自叔绣至滕宣公十七世,乃见于《春秋》;滕隐公卒于鲁哀公之十一年,滕隐公以后,尚有六世为君,孟轲犹得见滕文公。《战国策?宋策》谓宋康王灭滕。孔《疏》引《世族谱》谓齐灭滕。金正炜《战国策补释》主宋灭滕说。彝器有滕侯????[魚木]簋、滕虎簋。“滕”字并从舟从火作“[腾-月+舟-马+火]”。《魏三体石经左传残石》则作“縢”。一九八〇年于滕县-庄里西村发现一套青铜乐器。),推测位置为:东经117.08,北纬35.04(滕,滕州-东滕城村周围,有遗址,不规则长方形城,内城?:东555,西590,南850,北800。周-汉)。

“陈”推测位置为:东经114.88,北纬33.73(淮阳县城)。

《哀三年传》:

秋,季孙有疾,命正常曰:“无死!南孺子之子,男也,则以告而立之;女也,则肥也可。”季孙卒,康子即位。既葬,康子在朝。南氏生男,正常载以如朝,告曰:“夫子有遗言,命其圉臣曰:‘南氏生男,则以告于君与大夫而立之。’今生矣,男也,敢告。”遂奔卫。康子请退。公使共刘视之,则或杀之矣。乃讨之。召正常,正常不反。((p 1623)(12030401))(128、135)

我的粗译:

这年秋天,季孙(季桓子,季孙斯)得了病,就下令给手下的“正常”说:“无死!南孺子之子,男也,则以告而立之;女也,则肥(季康子,季孙肥)也可。(别为我殉死!南孺子怀的那个孩子,要是男的,就上报之后立他为族长;要是女的,那“肥”也行。)”。

秋七月丙子那天(杨注:丙子,十四日。),季孙去世,康子(季康子,季孙肥)直接就即位了。等葬礼完毕,康子正在朝庭上,南氏(南孺子)生下了个男孩,“正常”坐车把他抱到了朝庭上,上报说:“夫子有遗言,命其圉臣曰:‘南氏生男,则以告于君与大夫而立之。’今生矣,男也,敢告。(我们大人有遗言,下令给我这个圉臣说:“南氏要生了个男孩,就上报主上和各位大夫,立他为族长。”,现在生了,是个男孩,我斗胆前来上报。)”。放下孩子,转身他就逃往卫国。康子提出自己先退位,我们的“公”让“共刘”去看那孩子,已经不知被谁杀了。于是下令追查。同时派人召回“正常”,但“正常”不肯回来。

一些补充:

这段《左传》前面刚刚提到过,但在那里是意在说明那一章《左传》中一位事件参与者(季桓子,季孙斯)的结局,在这里则是意在描述此章《左传》中一位事件参与者(季康子,季孙肥)的出场。

杜预于此(秋,季孙有疾,命正常曰:“无死!……”)有《注》云:“正常,桓子之宠臣,欲付以后事,故敕令勿从己死。”

杨伯峻先生注“南孺子之子,男也,则以告而立之”曰:

杜《注》:“南孺子,季桓子之妻。”然俞正燮《癸巳类稿》(云):“《秦策一》云‘某父某孺子纳某士’,《汉书?王子侯表》云‘东城侯遗为孺子所杀’,则王公至士民妾通称孺子。”章炳麟《左传读》卷七(云):“《韩非子?八姦》云:‘贵夫人,爱孺子,便僻好色,此人主之所惑也。’《外储说右上》云:‘齐威王夫人死,中有十孺子,皆贵于王。薛公欲知王所欲立,而请置一人以为夫人。’然则君之孺子尊亚夫人,盖犹礼之世妇,卿之妻尊与之等也。”又自注云:“《春秋繁露?爵国篇》言孺子在夫人、世妇、左右娣、良人之下,此则甚卑。与《传》及《韩非》所言皆异。”《汉书?外戚传》上谓太子有妃,有良娣,有孺子,凡三等。则孺子最下。

杨伯峻先生注“女也,则肥也可”曰:

杜《注》:“肥,康子也。”章炳麟《读》云:“下文云,‘季孙卒,康子即位。既葬,康子在朝。’南氏生男,而正常犹称季孙遗言生男则立之,康子遂请辟位,然则康子之即位,特摄位耳。”

杨伯峻先生注“命其圉臣”曰:

圉臣,正常自(谦之)称。正常于鲁君,陪臣之不若,圉臣犹言贱臣也。

杨伯峻先生注“遂奔卫”曰:

告毕即奔,知康子不能奉父遗言,正常畏被害也。

“卫”——“帝丘”推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

季孙也是老昏了头,季肥都这么大了,还想废长立未出生的胎儿做族长。这不是没事找事嘛。而且这未出生的胎儿也是小老婆生的。这道理到哪儿去都说不过去啊。

本来是要殉葬从死的,现在大面上都做了,没人一定要追杀他了。

而且如您所说,本来就不合规矩。那家伙的决定是把自己的至少一个儿子送死了。

一旦开启了这种争执,不是你死就是我活,不可能都活着。

《哀四年经》:

城西郛。((p 1625)(12040007))(135)

六月辛丑,亳社災。((p 1625)(12040008))(135)

《哀五年经》:

五年春,城毗。((p 1629)(12050001))(135)

《哀十一年传》:

季孙欲以田赋,使冉有访诸仲尼。仲尼曰:“丘不识也。”三发,卒曰:“子为国老,待子而行,若之何子之不言也?”仲尼不对。而私于冉有曰:“君子之行也,度于礼:施取其厚,事举其中,歛从其薄。如是,则以丘亦足矣。若不度于礼,而贪冒无厌,则虽以田赋,将又不足。且子季孙若欲行而法,则周公之典在;若欲苟而行,又何访焉?”弗听。((p 1667)(12110701))(124、135)

《哀十二年经》:

十有二年春,用田赋。((p 1669)(12120001))(135)

《哀十二年传》:

十二年春王正月,用田赋。((p 1670)(12120101))(135)

我的粗译:

九年后,我们哀公十一年(公元前四八四年,周敬王三十六年,晋定公二十八年),季孙(季康子,季孙肥)准备把征兵制度从按行政单位“丘”征发改为按田地数量征发,就派自家大管家、孔子弟子冉有(冉求)去正式征求刚从卫国回来不久的仲尼(孔子)的意见,但行礼如仪之后,仲尼只说了句:“丘(仲尼,孔丘,孔子)不识也。(我“丘”也不了解。)”。问了三次,他都不再作声,于是冉有抱怨:“子为国老,待子而行,若之何子之不言也?(大人您是国老,这件事等着大人认可,为什么大人您不说话呢?)”,仲尼还是不说话。

等正式会见完毕,到私下场合,仲尼终于对冉有说出了自己的意见:“君子之行也,度于礼:施取其厚,事举其中,歛从其薄。如是,则以丘亦足矣。若不度于礼,而贪冒无厌,则虽以田赋,将又不足。且子季孙若欲行而法,则周公之典在;若欲苟而行,又何访焉?(贵族的行为,都要按规矩来:在赏赐下属时,要宽厚一点;在动用民力时,要适当;在征收赋税时,要尽量不太严苛。若能这样,原来按“丘”的法子也够用了。如果不按规矩来,还只想着占有、没有底线,那尽管按田地数量征发士兵了,也还会不够用。而且季孙大人要想实行你们的法子,尽可以去援引周公之典,要只想搞些权宜之计,又何必到处征求别人的意见。)”,但季孙还是没听他的意见。

下一年,我们的哀公十二年(公元前四八三年,周敬王三十七年,晋定公二十九年,吴夫差十三年,卫出公十年),春王正月,我们开始实行按田地数量征发的制度。

一些补充:

杨伯峻先生注“六月辛丑”曰:

辛丑,十四日。

杨伯峻先生注“亳社災”曰:

无《传》。“亳”,《公羊》作“蒲”。《礼记?郊特牲》“薄社”,《释文》,“薄,本又作亳。”余详赵坦《异文笺》。定六年《传》“阳虎盟国人于亳社”,即此社也。《公羊》、《谷梁》二《传》俱谓亳社为亡国之社,即殷都亳之社,杜《注》因云,“诸侯有之,所以戒亡国”。其实亳社,鲁因商奄遗民立之,详定六年《传?注》。亳社所在,详闵二年(“间于两社”)《传?注》。

杨伯峻先生注“五年春”曰:

正月二十六日己卯冬至,建子。有闰月。

关于田赋制度,我在前面曾有详细些的讨论,您如有兴趣可移步《《左传》人物事略23:季行父——备豫不虞》。

杨伯峻先生注“季孙欲以田赋”曰:

以田赋即下文之“用田赋”。宣十五年初税亩,乃田亩税之改革;成元年之作丘甲,乃兵役法之改革,此则两者皆有之。古今人于此异说纷纭,贾逵以为“欲令一井之间出一丘之税,井别出马一匹、牛三头”,孔《疏》(云):“若其如此,则一丘之内有一十六井(据《司马法》,方里为井,四井为邑,四邑为丘),其出马、牛乃多于常一十六倍,且直云用田赋,何知使井为丘也?”孔驳贾有理,贾说不足信。杜预以为此乃分别田赋与家财,但古代人民,其财富多出于田亩,田亩之外,又计其家财抽同等赋税,不论加重负担一倍,人民所不堪。亦实无此理,杜说亦不可信。张聪咸《杜注辩证》谓“田当读为甸,季孙欲令一丘之间出一甸车乘之赋”,说虽可通,然四丘为甸,一丘出一甸之赋,无端四倍于常赋,亦不可能。其他如俞樾《茶香室经说》、刘师培《左盫题跋》引吴敏树《用田赋解》,异说尚多,俱难相信,不具引。据下文孔丘语,“则以丘亦足矣”,可知此为兵役法改革,重于成元年之丘赋;据《论语?颜渊篇》哀公之言“二,吾犹不足”及《鲁语下》孔丘私于冉有之言,可知此为田亩税,为十分抽二,或者甚于此。其他则无由臆测矣。沈钦韩《补注》引《公羊》何休《注》,谓为货币地税,今人有取此说者,则与兵役无关矣。

杨伯峻先生注“丘不识也”曰:

《论语》孔丘答学生之问,无自称己名者;此因冉有代表季孙,故仲尼自称名。

杨伯峻先生注“如是,则以丘亦足矣”曰:

杜《注》:“丘,十六井,出戎马一疋,牛三头,是赋之常法。”然自成元年作丘甲之后,兵役法已变,此当指成元年以后行之至今之兵役法。《燕京学报》十一期钱穆《周官著作时代考》云:“‘以丘亦足矣’即是‘丘不识也’之丘。是说照我看来也尽够了。”

杨伯峻先生注“十有二年春”曰:

正月十三日丙辰冬至,建子。

杨伯峻先生注“十二年春王正月,用田赋”曰:

应与上年《传》文连读。用田赋之内容如何,其说不一。王夫之《稗疏》、章炳麟《左传读》亦皆有说,均未脱出旧说,上《传?注》已申明,不具引。总之,臆测之说多,皆不能举出确凿证据,存而不论可也。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“毗”——“比蒲”——“费”我估计其位置为:东经116.5,北纬34.9(鱼台县西南,“比蒲”与“毗”或亦在此处)。

《哀十二年经》:

夏五月甲辰,孟子卒。((p 1669)(12120002))(135)

《哀十二年传》:

夏五月,昭夫人孟子卒。昭公娶于吴,故不书姓。死不赴,故不称夫人。不反哭,故不言葬小君。孔子与吊,適季氏。季氏不絻,放绖而拜。((p 1670)(12120201))(135)

《哀十四年经》:

庚戌,叔还卒。((p 1681)(12140004))(135)

饥。((p 1681)(12140017))(135)

《哀十五年经》:

秋八月,大雩。((p 1690)(12150004))(135)

我的粗译:

这年夏五月甲辰那天(杨注:甲辰,三日。),我们的昭夫人孟子去世了。这是昭公从吴国娶来的夫人,所以《春秋经》上没记下她的“姓”。又因为她死后没向各家诸侯报丧,所以《春秋经》上不称她为夫人。还因为没举行反哭的仪式,所以《春秋经》上没写“葬小君”。孔子参加完吊唁,然后去季家。季某人(季康子,季孙肥)没按在丧中的礼仪接待他,孔子也就脱去丧服向他下拜。

一些补充:

杨伯峻先生注“夏五月,昭夫人孟子卒。昭公娶于吴,故不书姓”曰:

《论语?述而》陈司败言曰:“君取于吴,为同姓,谓之吴孟子。”陈司败之言若在昭公时,则吴孟子为当时称号,死后亦以此称之。国君夫人必系以母家之姓,详隐元年“孟子”《传?注》。此昭公夫人若称“吴姬”或“孟姬”,显然违“同姓不婚”之礼,故改称“吴孟子”。《礼记?坊记》亦云:“鲁《春秋》犹去夫人之姓曰吴,其死曰‘孟子卒’。”

《论语?述而》:

陈司败问:“昭公知礼乎?”孔子曰:“知礼。”

孔子退,揖巫马期而进之,曰:“吾闻君子不党,君子亦党乎?君取于吴,为同姓,谓之吴孟子。君而知礼,孰不知礼?”巫马期以告。子曰:“丘也幸,苟有过,人必知之。”

杨伯峻先生注“死不赴,故不称夫人。不反哭,故不言葬小君”曰:

杜《注》:“不称夫人,故不言薨。”此释《经》不称夫人、不书葬之故。何以不赴(讣)告诸候,何以不书葬,《传》以为皆为讳同姓之故,因赴告诸候,必依礼依例称其母家姓。其实,此时昭公死已十二年,孟子又非哀公生母,哀公又无实权,国政全由季氏,而昭公又以季氏之故,晚年寄居于外,实皆季氏敌视昭公之故而为此也。余参隐三年“君氏卒”《传》并《注》。

杨伯峻先生注“孔子与吊”曰:

孔丘尝为昭公臣,且哀公嫡母死,孔丘自必往吊。

杨伯峻先生注“季氏不絻”曰:

絻,详哀二年《传?注》,此乃始发丧之礼,《仪礼?士丧礼》亦云“主人免于房”,参武亿《义证》。季氏不絻者,不行丧夫人之礼。

杨伯峻先生注《哀二年传》“使大子絻”云:

絻同免,音问。《礼记?檀弓上》“公仪仲子之丧,檀弓免焉”,谓免冠也。免冠而后括发。括发者,《释文》云:“以布广一寸,从项中而前交于额上,又却向后绕于髻。”((p 1612)(12020203))(134)。

杨伯峻先生注“放绖而拜”曰:

孔丘去绖而答拜也。绖亦丧服,以葛麻为之。戴于头者为首绖,系于腰者为腰绖,腰绖亦曰带。孔丘吊孟子时必去冠,括发,着绖,適季氏亦如此。据杜《注》、孔《疏》,以为季氏不行丧礼,孔丘从主人(孔丘往季氏家,则季氏为主人),故亦去其绖。古代丧礼,主人拜,宾不答拜。季氏既不行丧礼,孔丘亦拜。武亿《义证》引《礼记?檀弓上》“公仪仲子之丧,檀弓免焉”及“司寇惠子之丧,子游为之麻衰牡麻绖”郑玄《注》皆以为讥主人,因云“放绖而拜,亦用此意,以讥季氏”。

桥:愚以为孔子是在对季某人表态:我也可以很随和的,客随主便。

杨伯峻先生注“庚戌”曰:

庚戌,二十日。

“吴”(杨注:吴,姬姓,周太王之子太伯、仲雍之后。《史记》有《吴世家》。孔《疏》引《谱》云:“至寿梦而称王。寿梦以上世数可知而不纪其年。寿梦元年,鲁成公之六年也。夫差十五年,获麟之岁也。二十三年,鲁哀公之二十二年,而越灭吴。”吴国自称为“工?”(者減钟)、“攻[(又/又/一)攵]”(吴王剑)、“攻吴”(吴王夫差鑑),亦称为“干”,详刘宝楠《愈愚录》卷四《干越》、《墨子?兼爱中》孙诒让《閒诂》及郭沫若《奴隶制时代?吴王寿梦之戈》。亦称禺邗,传世有禺邗王壶,即哀十三年黄池之会后所作。吴自称王,彝器如此。《吴语》又称“吴伯”“吴公”,《春秋》则称“吴子”。吴初国于梅里,据高士奇《地名考略》,今江苏省-无锡县东南三十里之梅李乡,旧称泰伯城者是其地。至诸樊始徙于吴,今之苏州市。),春秋时期有三处都城,推测位置分别为:东经119.62,北纬31.84(葛城遗址,江苏最早西周至春秋城址。阖闾以前),东经120.11,北纬31.51(阖闾城遗址,春秋晚期大城遗址,阖闾:昭二十八至定十五),东经120.48,北纬31.25(木渎遗址,春秋晚期大城遗址。阖闾以后)。

《哀十七年传》:

公会齐侯盟于蒙,孟武伯相。齐侯稽首,公拜。齐人怒。武伯曰:“非天子,寡君无所稽首。”武伯问于高柴曰:“诸侯盟,谁执牛耳?”季羔曰:“鄫衍之役,吴-公子姑曹;发阳之役,卫-石魋。”武伯曰:“然则彘也。”((p 1711)(12170601))(135)

《哀十九年传》:

冬,叔青如京师,敬王崩故也。((p 1714)(12190301))(135)

我的粗译:

五年后,我们的哀公十七年(公元前四七八年,周敬王四十二年,晋定公三十四年,齐平公三年),我们“公”(鲁哀公)和齐侯(齐平公)在“蒙”那里盟誓,由我们的卿孟武伯(仲孙彘)辅助。齐侯向我们“公”磕头,我们“公”虽跪拜却没向齐侯磕头。齐人发了火,武伯(孟武伯,仲孙彘)却说:“非天子,寡君无所稽首。(除了天子,敝国主上不向任何人磕头。)”。

然后,武伯问跟去的孔子弟子高柴(季羔):“诸侯盟,谁执牛耳?(诸侯盟誓,都什么人执牛耳?)”,季羔(高柴)告诉他:“鄫衍之役,吴-公子姑曹;发阳之役,卫-石魋。(鄫衍那回,是吴国的公子姑曹;发阳那回,是卫国的石魋。)”,于是武伯说:“然则彘(孟武伯,仲孙彘)也。(那这回该我“彘”了。)”。

又过两年,我们的哀公十九年(公元前四七六年,周敬王四十四年,晋定公三十六年),冬天,我们的卿叔青前往京师,是因为敬王(周敬王)驾崩了。

一些补充:

杨伯峻先生注“齐侯稽首,公拜”曰:

齐侯向鲁哀公叩头,鲁哀向齐侯仅弯腰作揖。《荀子?大略篇》:“平衡曰拜,下衡曰稽首,至地曰稽颡。”《贾子?容经篇》:“拜以磬折之容,吉事上左,凶事上右。”上左、上右者,拱手时左手在上或右手在上也。《檀弓上》:“孔子与门人立,拱而尚右,二三子亦皆尚右。孔子曰:‘二三子之嗜学也,我则有姊之丧故也。’二三子皆尚左。”此足为证。拜不仅拱,尚须躬腰,即《贾子》之磬折,《荀子》之平衡。

《襄三年传》中也有一个提到稽首之事的段落,据此中所述,则按当时之礼节双方实不应稽首:

公如晋,始朝也。夏,盟于长樗。孟献子相。公稽首。知武子曰:“天子在,而君辱稽首,寡君惧矣。”孟献子曰:“以敝邑介在东表,密迩仇雠,寡君将君是望,敢不稽首?”((p 0926)(09030201))(083)。

关于稽首与拜杨伯峻先生注《僖五年传》“士蒍稽首而对”云:

稽首为古代拜礼之一,臣对君行之。古人席地而坐,其坐有似今日之跪。其拜大致有三。既跪而拱手,头俯至于手,与心平,谓之拜手,省谓之拜,《荀子?大略》云“平衡曰拜”是也。《周礼?春官?大祝》亦谓之空首,以其手不至地,首悬空也。此为常拜,通于尊卑,虽稽首、顿首,亦多先拜手也。既拜手而拱手下至于地,头亦下至于地;拱手至地,手仍不分散,以全身论之,首低,腰高,尻更高,谓之稽首,《荀子》“下衡曰稽首”是也。此为吉拜中最敬之礼。据《燕礼》、《大射礼》、《觐礼》,凡臣与君行礼,皆再拜稽首,《尚书》亦屡言“拜手稽首”,此不言拜手者,略也。既拜手而拱手下至于地,头不徒下至地,且叩触其额,谓之顿首,亦谓之稽颡。《荀子》云“至地曰稽颡”是也。稽颡为居丧之凶礼,其拜至重,吉礼偶一用之,如穆嬴之顿首于赵宣子(文七年《传》),申包胥九顿首于秦哀公(定四年《传》),皆有重大请求而然也。可参段玉裁《经韵楼集》(上海古籍出版社—卷六页一三五《说拜》)((p 0303)(05050202))(036)。

杨伯峻先生于此(武伯问于高柴曰:“诸侯盟,谁执牛耳?”)注云:

襄二十七年《传》云“且诸侯盟,小国必有尸盟者”,齐、鲁相盟,齐大鲁小,齐自为盟主,先歃血;鲁国大夫则执牛耳,故武伯问高柴,谁当执牛耳。黄以周《礼说》谓执牛耳为盟主之事,证之《左传》,不合。

杨伯峻先生于此(季羔曰:“鄫衍之役,吴-公子姑曹;发阳之役,卫-石魋。”)注云:

杜《注》:“季羔,高柴也。”鄫衍之盟,七年《传》仅言之,无详文,不知吴主盟,抑晋主盟。发阳之盟,乃鲁、宋、卫相盟,盟主必非卫侯,故由卫大夫执牛耳。据杜氏《世族谱》,石买孙为石曼姑,谥懿子,见于哀三年《经》;石魋谥昭子,当时为卫卿,乃曼姑之子。

杨伯峻先生注“冬,叔青如京师”曰:

杜《注》:“叔青,叔还子。”叔还见定十一年《经》。杜氏《世族谱》谓叔青即僖仲,僖当是其谥,仲其排行。《世谱》一作“僖伯”,不知孰是。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

“蒙”(杨注:蒙,在今山东-蒙阴县东十里。),推测位置为:东经116.56,北纬35.70(崔家城子村东)。

“鄫衍”——“鄫”(杨注:“鄫”《谷梁》作“缯”,鄫、缯在古书多通用,《周语中》云“杞、繒由大姒”,《周语下》则云“杞、鄫猶在”,尤可证。鄫,国名,姒姓。襄六年灭于莒,昭四年鲁取其地。后又属齐,见《吴世家》。故城在今山东省-峄城县东八十里。(枣庄市东,苍山县西稍北。)一九七八至八一年山东-临朐县-泉头村出土般殷鼎,铭云“上曾大子般殷”云云。《战国策?魏策四》云:“缯恃齐以捍越,齐-和子乱,而越人亡缯。”即此鄫地,但已是战国初事。恐非姒姓之鄫矣。由传世彝器考之,古代有姒姓之鄫,亦有姬姓之鄫。《曾侯簠铭》云:“曾侯乍叔姬?邛[女(日/爾)]賸(媵)器”,则为姬姓之曾。他若曾伯陭壶、曾大保盆、曾子仲宣鼎、曾诸子鼎等,则难定其何属。近年湖北省-京山县发掘曾侯墓,葬以九鼎。又一九七七年,随县亦发掘得大量曾国遗物,而此曾国,先秦古籍俱无丝毫记载,疑是楚所封附庸国。#杜《注》:“寻鄫盟。”鲁哀会吴于鄫,见七年《经》、《传》,《传》云“夏盟于鄫衍”是也。#杜《注》:“鄫衍即鄫也。”),推测位置为:东经117.91,北纬34.89(鄫城前村北,有故城遗址)。

“吴”推测位置为:东经120.48,北纬31.25(木渎遗址,春秋晚期大城遗址。阖闾以后)。

“发阳”——“郧”(杨注:“郧”,《公羊》作“运”,据杜《注》,郧当在今江苏-如皋县东,《汇纂》且谓即立发壩。王夫之《稗疏》以为此地“僻在江海之隅,方春秋时,为蹄轮之所不至,必非会盟之所。京相璠曰:‘琅邪-姑幕县南四十里有员亭。’姑幕今莒州,乃吴、鲁所由通之径。”依王说,则在今山东-莒县南。据《传》文“侯伯致礼,地主归饩”,会所自不在吴国,莒县不属吴,王说较可信。#发阳之盟,乃鲁、宋、卫相盟,盟主必非卫侯,故由卫大夫执牛耳。),我估计其位置为:东经118.8,北纬35.4(莒县南)。

“卫”——“帝丘”推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

所谓“京师”,当包括紧邻的“王城”和“成周”:

“王城”——“周”——“周宗”——“郏”——“郏鄏”——“京师”——“京師”——“雒邑”(杨注:京師指洛邑,此时周室都洛邑。京本周祖公刘所居之地名,《诗?大雅?公刘》“笃公刘,于京斯依”是也。其后镐京、洛邑俱亦称京,亦犹绛本晋国所都,其后迁新田,新田亦称绛;王充《论衡?正说篇》所谓“本所兴昌之地,重本不忘始”也。京复称京師者,周人于地名之下往往加師为称,亦犹《召诰》称洛,《洛诰》称洛師。師,金文作[帥-巾]。《小臣单觯》有成[帥-巾],《小臣[言速]簋》有牧[帥-巾],《左传》庄九年亦有堂阜,皆可证。《克钟》有京[帥-巾],当即京師,故知经典古文字作“[帥-巾]”者,汉代经师或读之为師,故有洛師、京師之称。说详杨树达先生《积微居小学述林?驳公羊传京師说》。#宣三年《传》王孙满之言曰:“成王定鼎于郏鄏。”据《尚书》,武王亦无经营雒邑之事。成王之营雒邑,先卜其地,则迁鼎恐亦非武王事。一九六二年出土何尊为成王五年器,云:“唯王初迁宅于成周。”又云:“唯珷王既克大邑商,则廷告于天,曰:余其宅兹中国,自之[帥-巾+立/(亏-二)]民。”似武王早有迁筑王城意,成王不过秉承父命而行。昭二十八年《传》言:“昔武王克商,其兄弟之国者十有五人,姬姓之国者四十人。”古人常以成王事归武王。雒邑即成周,在河南省-洛阳市西南。京相璠云:“郏,山名;鄏,地邑也。”《太平寰宇记》谓邙山即郏山之别名。#郏音夹,以郏山得名(郏山即北邙山),即郏鄏,又曰王城,今河南省-洛阳市。#今河南省-洛阳旧城西部即王城故址。自平王东迁至景王,十一世皆居此。敬王迁成周,王城废。至王赧复居之。详顾栋高《春秋大事表》。#郏鄏即桓七年《传》之郏,周之王城,汉之河南,在今洛阳市。《楚世家?索隐》云:“按《周书》,郏,雒北山名,音甲。(鄏谓田厚鄏,故以名焉。)”#沈钦韩《补注》云:“《续志》:‘河南县东城门名鼎门。’《唐六典》:‘东都城南面三门,中曰定鼎。’韩愈《送郑十校理序》:‘席定鼎门门外。’是古人犹以成王定鼎之事名城门也。”#王城在今洛阳市西北隅。#沈钦韩《补注》云:“周宗言周室也。”),推测位置为:东经112.43,北纬34.67(洛阳-西工区为主)。

“成周”(杨注:成周,《尚书?洛诰?序》所谓“召公既相宅,周公往营成周”者是也。其后迁殷之遗民于此。故城在今河南省-洛阳市东约四十里,偃师县西约三十里。#杜《注》:“子朝之乱,其余党多在王城,敬王畏之,徙都成周。成周狭小,故请城之。”),当有两处,推测位置分别为:东经112.62,北纬34.75(洛阳-孟津-平乐镇-金村与翟泉),东经112.48,北纬34.69(瀍河两岸)。

桥:据徐昭峰先生(《东周王城:谁的王城?》):“目前,考古发现与王城和成周有关的城址确定有三处。其一在涧河两岸原汉河南县城一带,发现有始建于春秋时期的城址一座;其二在瀍河两岸发现有始建于西周初年的城址一座;其三在汉魏洛阳故城原汉“雒阳”县一带,发现有始建于西周晚期的城址一座。”,第二和第三城址“存在一兴一废的关系,应是瀍河两岸的西周早中期成周城废弃后异地营建的新成周城,即敬王徙都之成周”。而杨伯峻先生上注引孔《疏》云“(狄泉),定元年城成周,乃遶之入城内”的成周,当为第三城址,始建于西周晚期,春秋大部分时间只是个小城,至定元年方扩建为新成周城。第二城址(老成周城)之废弃可能与周公家族的衰微有关。

注意,到此时,新成周城之扩建已过去三十三年。

下面是王城与成周三城址可能所在天地图地形图标注:

《哀二十一年传》:

秋八月,公及齐侯、邾子盟于顾。齐人责稽首,因歌之曰:“鲁人之皋,数年不觉,使我高蹈。唯其儒书,以为二国忧。”((p 1717)(12210201))(135)

是行也,公先至于阳穀。齐-闾丘息曰:“君辱举玉趾,以在寡君之军,群臣将传遽以告寡君。比其复也,君无乃勤?为仆人之未次,请除馆于舟道。”辞曰:“敢勤仆人?”((p 1718)(12210202))(135)

我的粗译:

再过两年,我们的哀公二十一年(公元前四七四年,周元王二年,晋出公元年,齐平公七年),秋八月,我们“公”和齐侯(齐平公)、邾子(邾隐公,邾子-益)在“顾”那里举行盟誓。齐人还对上次我们“公”不肯磕头的事耿耿于怀,于是作了歌唱道:“鲁人之皋,数年不觉,使我高蹈。唯其儒书,以为二国忧。(鲁人没头脑,几年都不好,叫咱心里燥。他们迷儒书,让二国都糟糕。)”。

这次出访,我们“公”先到的“阳穀”,齐国大夫闾丘息前来迎接,说道:“君辱举玉趾,以在寡君之军,群臣将传遽以告寡君。比其复也,君无乃勤?为仆人之未次,请除馆于舟道。(主上把您尊贵的脚趾头,伸到了敝国主上军中,我们群臣会马上用传车通报敝国主上。在等待的这段时间里,主上会不会太劳累了?您的仆人还没歇下,就请在“舟道”那里的宾馆歇一下吧。)”,我们“公”回复:“敢勤仆人?(怎敢劳动主上的仆人?)”。

一些补充:

杜预《注》“齐人责稽首”云:“责十七年齐侯为公稽首不见答。”

杨伯峻先生注“鲁人之皋”曰:

皋,王引之《述闻》谓“当读为咎,言鲁人不答稽首之咎”云云;章炳麟《读》卷五以为当读为浩,即《晏子春秋?外篇下》“彼浩裾自顺”之“浩”,《家语?三恕篇》谓“浩倨者则不亲”,王肃《注》云:“浩倨,简略不恭之貌。”二说中仍以王说为长,一则皋与咎古音相同,与浩则尚有平入之别;二则古书重言浩倨或浩裾,无单言浩而解为傲倨者。

杨伯峻先生注“使我高蹈”曰:

蹈,跳跃。王引之《述闻》谓凡人喜甚则高跃,怒甚亦高跃,故《吕氏春秋?知化篇》高《注》引《传》并云“高蹈,嗔怒貌”也。洪亮吉《诂》谓皋、高通,但古音高、皋不同韵部。

杨伯峻先生于“唯其儒书,以为二国忧”之后注云:

傅逊谓二国为齐、鲁,是也。谓鲁拘泥于儒家礼书,“非天子,寡君无所稽首”,竟不答齐平之稽首,使二国不睦。此歌以皋、蹈、忧为韵,古音同在幽部。觉为幽部入声字,亦可入韵。书则古属鱼模部。

“邾”——“绎”(杨注:邾,国名,曹姓。参见王国维《观堂集林?邾公钟跋》。(僖二十一年?传?称之为“蛮夷”。)初都今曲阜县东稍南,盖鲁之附庸,后都今邹县东南,春秋后八世楚灭之。《礼记?檀弓》、《公羊》皆作“邾娄”,《国语?郑语》、《晏子春秋?内篇上三》、《孟子》并作“邹”,盖邾娄速读而音变。传世彝器有邾公牼钟、邾公华钟(“邾”并作“鼄”)及邾公钟、邾公[釒乇]钟等。仪父,邾君之字,名克。另一曹姓邾,楚之与国,在湖北-黄冈(见陈直《金文拾遗》)。#绎音亦,邾邑,今山东省-邹县东南有峄山,绎、峄字通。邾文公所迁当在峄山之阳与郭山之北夹谷地带。一九七二年夏于此地因大雨冲出一铜鼎,为费敏父嫁女与邾之媵鼎。沈钦韩《地名补注》引《山东通志》谓邾城在邹县东南二十五里,邾文公所迁城周二十余里,在峄山之阳,俗误为纪王城,邾迁都后,境内又另有绎邑,宣十年公孙归父帅师伐邾取峄,乃取其别邑,非取其国都。#“绎”,《公羊》作“蘱”,不知其故。杜《注》:“绎,邾邑。”孔《疏》云:“文十三年《传》称邾迁于绎,则绎为邾之都矣。更别有绎邑,今鲁伐取之,非取邾之都也。亦因绎山为名,盖近在邾都之旁耳。”余见文十三年《传?注》。),推测位置为:东经117.02,北纬35.31(邾国,邹城-纪王城,纪王村及其东周围,有遗址,近方形城,2530╳2500,南部凸出依山势。东周至汉。当于文十二年迁此)。

“顾”(杨注:据《读史方舆纪要》,顾即《诗?商颂》“韦、顾既伐”之“顾国”,在今河南-范县旧治东南五十里。齐地。),推测位置为:东经115.72,北纬35.81(范县-旧城村东南黄河滩区,已湮)。

“阳穀”(杨注:据《清一统志》,阳穀(谷)古城在今山东省-阳谷县北三十里。《齐语》云:“岳滨诸侯,莫不来服。而大朝诸侯于阳穀。”#阳穀(谷)在今山东-阳谷县东北三十里,亦见僖三年《经?注》。),估计其位置为:东经116.27,北纬36.18(平阴县-东阿镇北)。

“舟道”(杨注:杜《注》:“舟道,齐地。”),我估计其位置为:东经116.3,北纬36.25(“阳穀”北)。

《哀二十三年传》:

二十三年春,宋-景曹卒。季康子使冉有吊,且送葬,曰:“敝邑有社稷之事,使肥与有职竞焉,是以不得助执绋,使求从舆人,曰:‘以肥之得备弥甥也,有不腆先人之产马,使求荐诸夫人之宰,其可以称旌繁乎!’”((p 1720)(12230101))(135)

秋八月,叔青如越,始使越也。越-诸鞅来聘,报叔青也。((p 1722)(12230301))(135)

我的粗译:

又过两年,在我们哀公的二十三年(公元前四七二年,周元王四年,晋出公三年,宋景公四十五年,越句践二十五年),春天,宋景公母亲景曹去世了。我们首席执政大臣季康子(季孙肥)派他们家大管家、孔子弟子冉有(冉求)前去吊唁,并送葬。到了宋国,冉有向人家报告:“敝邑有社稷之事,使肥(季康子,季孙肥)与有职竞焉,是以不得助执绋,使求(冉有,冉求)从舆人,曰:‘以肥之得备弥甥也,有不腆先人之产马,使求荐诸夫人之宰,其可以称旌繁乎!’(敝邑因为有社稷之事,要用着“肥”,所以“肥”不能来跟着执绋,就派我“求”来跟随您这里的舆人办事。让“求”带话说:“因为我‘肥’也算是去世夫人的孙外甥,所以献上先人传下来的劣马,让‘求’献到夫人的管家那里,还能配上您这里的缨络吧!”)”。

这年秋八月,我们的卿叔青去了越国,这是我们第一次正式出访越国。越国的大夫诸鞅也来访问了我们这里,是对叔青访问的回访。

一些补充:

杨伯峻先生注“二十三年春,宋-景曹卒”曰:

杜《注》、孔《疏》据昭二十五年《传》及此《传》,知宋-景曹为宋元公夫人,景公之母。景为其谥,曹是其姓,为小邾女。于季桓子为外祖母,季桓子于景公为亲甥,故下文康子于景公自称弥甥。母谥景,子亦谥景,两不相妨,非子从母谥。妻从夫谥,《春秋》则有其例;子从母谥,无其例也。张文檒《螺江日记》谓景曹为宋景夫人,不足信。

下面是《昭二十五年传》中提及景曹(宋元夫人)的那一段,季平子乃季桓子之父、季康子之祖:

季公若之姊为小邾(zhū)夫人,生宋元夫人,生子,以妻季平子。昭子如宋聘,且逆之。公若从,谓曹氏勿与,鲁将逐之。曹氏告公。公告乐祁。乐祁曰:“与之。如是,鲁君必出。政在季氏三世矣,鲁君丧政四公矣。无民而能逞其志者,未之有也,国君是以镇抚其民。《诗》曰:‘人之云亡,心之忧矣。’鲁君失民矣,焉得逞其志?靖以待命犹可,动必忧。”((p 1456)(10250201))(116)。

杨伯峻先生注“敝邑有社稷之事,使肥与有职竞焉”曰:

此职竞与《诗?小雅?十月之交》“职竞由人”不同。杜《注》:“竞,遽也。”职竞尤言职务繁剧,洪亮吉《诂》谓竞当训趋,职趋二字连用,亦不词。肥乃季康子之名。

杨伯峻先生注“使求从舆人”曰:

杜《注》:“求,冉有名。”杨树达先生《读左传》谓即昭七年《传》“皁臣舆,舆臣隶”之“舆”。舆或舆人皆贱役,僖二十五年《传》“隈入而系舆人”,则秦军之执杂役者;二十八年《传》“栾枝使舆曳柴而伪遁”,则晋军之执杂役者;“听舆人之谋”,“听舆人之诵”,皆此等人。襄三十年《传》“晋悼夫人食舆人之城杞者”,则筑城亦用舆人”,昭十八年《传》“子产使舆三十人迁其柩”,迁柩亦用舆人,此舆人盖即辇柩车者。从舆人盖执绋之谦辞。

杨伯峻先生注“以肥之得备弥甥也”曰:

杜《注》:“弥,远也。”傅逊曰:“弥,增也。”

杨伯峻先生注“其可以称旌繁乎!”曰:

称,副也。马宗琏《补注》引《贾子新书?审微篇》云:“繁缨者,君之驾饰也。”又引《说文》及《文选》薛综《西京赋?注》谓“繁为马髦之饰,或以璿玉为之。”此季康子赙以马,谓能称宋君太夫人之马饰不。郭沫若《两周金文辞大系考释》云“《师虎簋铭文》云‘(載)先王既令乃(祖)考事啻(嫡)官(司左)右戲緐荆’。左右戲緐荆,许瀚云:‘《说文》云:戲,三军之偏也。戲之本义惟此铭足以当之。’案与《师[毁-工+言]簋》‘耤司我东西(东偏西偏)僕[馬(乞-乙+攴)]百工牧臣妾’辞例相同。东西偏即左右戲,緐荆则当与僕馭等相当。緐当即马饰緐缨之緐,荆盖叚为旌。緐荆与《左传》之荆緐殆是一事。”

下面是马饰緐缨的图片,出自罗小华《说緐缨_兼论鞅_靷_靳及其他》201401《考古与文物》。

以上罗小华文章中指出:

繁缨之“繁”,其本字应为“緐”。《说文》所谓“马髦饰”应为“马旄饰”,是牦牛尾制作的穗状物,系结于马颈之下,《秦始皇陵铜车马发掘报告》中称之为铜缨络。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“越”——“於越”(杨注:越,越器者[氵弓]钟自称作“戉”。《周礼?考工记》、《楚世家》、《汉书?天文志》并作“粤”,《越世家?索隐》引《纪年》作“於粤”,定五年、十四年《传》及《公羊》作“於越”。於,发声词。《越世家》称“其先禹之苗裔而夏后-帝少康之庶子也”云云,梁玉绳《史记志疑》卷二十二辨其不然,但范文澜《中国通史简编》云:“甲骨文有戉国,疑即越国。《吴越春秋?越王无余外传》载无余始受封及子孙兴衰等事,似有所据。”越封于会稽,即今浙江省-绍兴县,有浙江-杭州市以南东至海之地。孔《疏》引《谱》云:“滨在南海,不与中国通。后二十余世至于允常,鲁定公五年始伐吴。允常卒,子句践立,是为越王。越王元年,鲁定公之十四年也。鲁哀公二十二年,句践灭吴,霸中国,卒。春秋后七世,大为楚所破,遂微弱矣。”终为楚所灭。),推测位置为:东经120.57,北纬30.00(绍兴-府山,哀五年——越句践七年建都于此)。

《哀二十四年传》:

公子荆之母嬖,将以为夫人,使宗人釁(衅)夏献其礼。对曰:“无之。”公怒曰:“女为宗司,立夫人,国之大礼也,何故无之?”对曰:“周公及武公娶于薛,孝、惠娶于商,自桓以下娶于齐,此礼也则有。若以妾为夫人,则固无其礼也。”公卒立之,而以荆为大子。国人始恶之。((p 1723)(12240301))(135)

我的粗译:

公子荆母亲得我们“公”(鲁哀公)宠爱,“公”想立她为夫人,在我们哀公的二十四年(公元前四七一年,周元王五年,晋出公四年,宋景公四十六年,齐平公十年,越句践二十六年),“公”吩咐宗人“釁夏”准备立夫人的礼仪,“釁夏”却告诉他:“无之。(没有。)”。“公”火了,说:“女为宗司,立夫人,国之大礼也,何故无之?(你当的是宗司,立夫人,是“国”之大礼,怎么会没有?)”,他回答:“周公及武公娶于薛,孝、惠娶于商,自桓以下娶于齐,此礼也则有。若以妾为夫人,则固无其礼也。(我们的周公及武公是从“薛”娶的夫人,孝公和惠公是从“商”娶的夫人,桓公和以后各位“公”是从“齐”娶的夫人,这样的“礼”我们是有的,但要是以妾为夫人,当然没有这样的“礼”。)”,但“公”还是立了她为夫人,同时立“荆”(公子荆)为大子。我们国人自此对这位“公”不以为然。

一些补充:

杜预《注》“公子荆”云:“荆,哀公庶子。”

杨伯峻先生注“使宗人釁夏献其礼”曰:

梁履绳《补释》引《尚静斋经说》云:“据《杂记》,釁庙、釁器皆宗人职之,故釁夏即以事为氏。”钱绮《左传札记》谓“釁夏当为夏釁”,不知《周礼?春官》郑玄《注》引《传》已作釁夏,钱说不可信。

杜预《注》“周公及武公娶于薛”云:“武公-敖也。”

杜预《注》“孝、惠娶于商”云:“孝公-称,惠公-弗皇。商,宋也。”

杜预《注》“自桓以下娶于齐”云:“桓公始娶文姜。”

杨伯峻先生注“若以妾为夫人,则固无其礼也”曰:

《公羊》僖三年《传》叙齐桓?阳穀(谷)之会有曰“无以妾为妻”,《孟子?告子下》述葵丘之会亦云“无以妾为妻”,一则见以妾为妻,古本无其礼;一则又见此常事也。

“周”——“王城”——“周宗”——“郏”——“郏鄏”——“京师”——“京師”——“雒邑”推测位置为:东经112.43,北纬34.67(洛阳-西工区为主)。

“薛”——“邳”——“上邳”(杨注:薛,任姓国,杜《注》谓小国无传记,其君之世不可知。定元年《传》谓奚仲居薛;《国语?晋语四》谓黄帝之子十二姓,任为其一,则薛亦黄帝之后也。雷学淇《竹书纪年义证》卷三十八曾比辑薛史事而论之。盖薛本居薛城,今山东-滕县南四十里;后迁邳,亦曰下邳,在今江苏?邳县东北;旋又迁上邳,即仲虺城,在薛城之西。春秋以后又迁下邳。阎若璩《四书释地》谓齐湣王三年,封田文于薛,即薛亡之岁。传世器有薛侯匜、薛侯鼎,一九七三年山东-滕县-官桥公社-狄庄大队在薛城遗址又发现薛仲铜簠四件。#邳亦古国,据杜《注》,即今江苏之邳县旧治邳城镇。今本《竹书纪年》“外壬元年,邳人、姺人叛”,盖袭取《左传》此文为之。#邳,今江苏-邳县东北邳城镇,即邳县旧治。),推测位置为:东经117.20,北纬34.90(薛国,张旺镇-皇殿岗村周围,有遗址,大城东南角隔出小城,均为不规则长方形,小城内有宫城及其东小城均为方形。春秋时只有小城和宫城。大城:3300╳2300,736万平方米;小城:913╳700,60万平方米;宫城:170╳150,2.5万平方米;宫东城:190╳190。大城:战国至汉;小城:晚商至汉;宫城,宫东城:西周至汉?)。

“商”——“宋”——“商丘”推测位置为:东经115.60,北纬34.38(宋国,商丘-老南关。有遗址,西3050,南1100以上,北1400。东周)。

“齐”推测位置为:东经118.35,北纬36.87(临淄北刘家寨周围有遗址,长方形城,大城西南部分为小城,共2000万平方米;大城:4500╳4000;小城:1400╳2200,300万平方米。大城:春秋战国?小城:战国)。

《哀二十四年传》:

闰月,公如越,得大子適郢,将妻公而多与之地。公孙有山使告于季孙。季孙惧,使因大宰嚭而纳赂焉,乃止。((p 1723)(12240401))(135)

《哀二十五年传》:

六月,公至自越,季康子、孟武伯逆于五梧。郭重仆,见二子,曰:“恶言多矣,君请尽之。”公宴于五梧,武伯为祝,恶郭重,曰:“何肥也?”季孙曰:“请饮彘也!以鲁国之密迩仇雠,臣是以不获从君,克免于大行,又谓重也肥?”公曰:“是食言多矣,能无肥乎?”饮酒不乐,公与大夫始有恶。((p 1727)(12250201))(135)

我的粗译:

这年闰月,“公”(鲁哀公)去了越国,在那里他交好他们的大子適郢,于是他们打算为我们“公”娶妻,并多给“公”些田地。我们的大夫公孙有山派人把这消息告诉季孙(季康子,季孙肥)。季孙很紧张,就派人通过大宰嚭(伯嚭)向他们送礼,拦下了这件事。

过了约半年,到我们哀公的二十五年(公元前四七〇年,周元王六年,晋出公五年,越句践二十七年),六月,“公”从越国回来,两位卿季康子(季孙肥)和孟武伯(仲孙彘)去“五梧”迎接。为我们“公”驾车的是郭重,他先见了两位大人,回去就报告“公”:“恶言多矣,君请尽之。(那两位说了不少坏话,主上最好一风吹了。)”。

我们“公”在“五梧”设宴招待那两位大人,由武伯(孟武伯,仲孙彘)敬酒,他讨厌郭重,就对他说:“何肥也?(你怎么这么胖?)”,季孙(季康子,季孙肥)马上插进来说:“请饮彘(孟武伯,仲孙彘)也!以鲁国之密迩仇雠,臣是以不获从君,克免于大行,又谓重(郭重)也肥?(“彘”该罚一杯!因为咱们鲁国紧邻那些对头,我们几个臣子不能追随主上,没经历旅途的辛劳,是“重”跟着主上,你还好意思说他胖吗?)”,我们“公”又插进来说:“是食言多矣,能无肥乎?(这家伙是吃掉的话太多了,能不胖吗?)”。

他们这顿酒喝的不痛快,“公”和那些大夫自此互相看不顺眼。

一些补充:

杜预《经传长历》注“闰月”云:“哀公二十四年庚午十月闰己丑大。”

杜预《注》“大子適郢”云:“適郢,越王大子。得,相亲说也。”

杨伯峻先生注“大宰嚭”曰:

杜《注》:“嚭,故吴臣也。季孙恐公因越讨己,故惧。”《吴》、《越》《世家》、《伍子胥传》以及《越绝书》、《吴越春秋》俱言吴亡,越诛嚭;《吕氏春秋?顺民篇》言“戮吴相”,吴相即嚭。沈钦韩《补注》谓“独此传称吴亡而犹用事于越,未详”。孙志祖《读书脞录》五则谓“越之诛嚭,当在季孙纳赂之后”,斯盖调停之论。战国以后人述春秋事不同于《左氏》者,多不足信也。

杨伯峻先生注“六月,公至自越”曰:

鲁哀于去年闰十月往越,历九月始还。

杨伯峻先生于此(郭重仆,见二子,曰:“恶言多矣,君请尽之。”)注云:

郭重盖先见二子,然後(后)(復(复))向鲁哀言曰,二子不臣之言甚多,君于此次相见可以尽诘之,杜《注》及其他解释俱不了。

“越”——“於越”推测位置为:东经120.57,北纬30.00(绍兴-府山,哀五年——越句践七年建都于此)。

“五梧”(杨注:五梧当在东阳西北,江永《考实》云:“哀二十五年五梧,杜《注》,鲁南鄙。”据明日舍于蚕室,又明日舍于庚宗推之,其地当今平邑县西,蚕室之东。),我估计其位置为:东经117.5,北纬35.5(平邑县西,蚕室之东)。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

《哀二十七年传》:

二十七年春,越子使舌庸来聘,且言邾田,封于骀上。((p 1732)(12270101))(135)

二月,盟于平阳,三子皆从。康子病之,言及子赣,曰:“若在此,吾不及此夫!”武伯曰:“然。何不召?”曰:“固将召之。”文子曰:“他日请念。”((p 1733)(12270102))(135)

我的粗译:

两年后,我们的哀公二十七年(公元前四六八年,周贞定王元年,晋出公七年,越句践二十九年),春天,越子(越句践)派他们的大夫舌庸来我们这里访问,同时交涉邾国田地的划定,最后定下来以“骀上”为界。

这年二月,我们“公”与舌庸在“平阳”盟誓,三位大人都跟随“公”去了那里。康子(季康子,季孙肥)很不高兴,就想起子赣,说:“若在此,吾不及此夫!(要是他在这儿,我就不用上这儿来了!)”,武伯(孟武伯,仲孙彘)接话:“然。何不召?(是。那还不把他召来。)”,答:“固将召之。(正想召他来呢。)”,文子(叔孙文子,叔孙舒)也接话:“他日请念。(以后咱记着这话。)”。

一些补充:

杨伯峻先生注“且言邾田,封于骀上”曰:

鲁曾侵夺邾国之土田,越以霸主身份派舌庸来与鲁谈,协定以骀上为鲁、邾交界处。

杨伯峻先生注“康子病之”曰:

杜《注》:“耻从蛮夷盟。”亦耻以公、卿从一大夫盟也。

杨伯峻先生于此(言及子赣,曰:“若在此,吾不及此夫!”)注云:

盖舌庸强三子从鲁哀公与之盟,鲁之兵力既不能敌越,又无善于辞令之人以拒之,故念及子贡,十二年子贡曾却吴王-夫差之请寻盟也。

下面是《哀十二年传》子贡却吴王-夫差之请寻盟那一段:

公会吴于橐皋,吴子使大宰嚭请寻盟。公不欲,使子贡对曰:“盟,所以周信也,故心以制之,玉帛以奉之,言以结之,明神以要之。寡君以为苟有盟焉,弗可改也已。若犹可改,日盟何益?今吾子曰‘必寻盟’,若可寻也,亦可寒也。”乃不寻盟。((p 1671)(12120301))(132)。

又,《哀七年传》中也有一段子贡辞大宰嚭召季康子,如下:

大宰嚭召季康子,康子使子贡辞。大宰嚭曰:“国君道长,而大夫不出门,此何礼也?”对曰:“岂以为礼,畏大国也。大国不以礼命于诸侯,苟不以礼,岂可量也?寡君既共命焉,其老岂敢弃其国?大伯端委以治周礼,仲雍嗣之,断发文身,臝以为饰,岂礼也哉?有由然也。”反自鄫,以吴为无能为也。((p 1641)(12070302))(132)。

于(文子曰:“他日请念。”)杜预《注》云:“言季孙不能用子赣,临难而思之。”

“邾”——“绎”推测位置为:东经117.02,北纬35.31(邾国,邹城-纪王城,纪王村及其东周围,有遗址,近方形城,2530╳2500,南部凸出依山势。东周至汉。当于文十二年迁此)。

“骀上”——“狐骀”(杨注:狐骀,今山东-滕县东南二十里之狐骀山,一九三三年曾作考古发掘,见《燕京学报》十四期学术界消息。盖鲁兵已深入邾境。《礼记?檀弓上》“狐骀”作“臺骀”,郑玄《注》:“臺当为壺,字之误也。”壺骀即狐骀。壺、狐音近通用。#骀上,据杜预《土地名》,即襄四年《传》之狐骀,在今山东-滕县东南二十里。),推测位置为:东经117.25,北纬35.05(木石镇西北十里许狐台山)。

“平阳”(杨注:杜《注》:“西平阳。”即今山东-邹县城。),推测位置为:东经116.82,北纬35.40(邹城市-平阳寺镇)。

下面是两沂水及漷水走向示意图,割自《春秋左传注》初版附《齐鲁》地图,我先把它用在这里,从图中可见“骀上”是在“邾”的南面而“鲁”和平阳”却在“邾”的北面,“邾”已经陷入被“鲁”的领地半包围的状态:

“卫”——“帝丘”推测位置为:东经115.10,北纬35.65(濮阳县-高城村南,安寨、七王庙、冯寨、东郭集、老王庄。僖三十一年——前629,卫迁于帝丘)。

《哀二十七年传》:

夏四月己亥,季康子卒。公吊焉,降礼。((p 1733)(12270201))(135)

公患三桓之侈也,欲以诸侯去之;三桓亦患公之妄也,故君臣多间。公游于陵阪,遇孟武伯于孟氏之衢,曰:“请有问于子:余及死乎?”对曰:“臣无由知之。”三问,卒辞不对。公欲以越伐鲁而去三桓,秋八月甲戌,公如公孙有陉氏。因孙于邾,乃遂如越。国人施公孙有山氏。((p 1735)(12270401))(135)

我的粗译:

这年夏四月己亥那天(杨注:己亥,二十五日。),季康子(季孙肥)去世了。我们“公”前去吊唁,但降低了对他的礼遇。

“公”一直不满意三桓的骄横,想借助其他诸侯除掉他们;三桓也担心“公”任意行事,所以君臣之间多有嫌隙。这天,“公”出行到“陵阪”,在孟氏之衢遇见孟武伯(仲孙彘),就问他:“请有问于子:余及死乎?(我请问大人:我会得好死吗?)”,他答:“臣无由知之。(臣下怎会知道。)”,“公”连问三次,他到底没正面回答。

我们“公”想着让越国来攻打我们鲁国,好趁机除掉三桓,这年秋八月甲戌初一(杨注:甲戌,朔日。),“公”前往公孙有陉家(即公孙有山家),从那里去邾国,接着到越国。我们国人为此惩治了公孙有山家。

一些补充:

杨伯峻先生注“公吊焉,降礼”曰:

杜《注》谓“礼不备也,言公之多妄”;明-陆粲《左传附注》谓鲁哀 “过自贬屈”,二说相反。二十五年《传》云“饮酒不乐,公与大夫始有恶”,则鲁哀于季康子固已恨之矣;于其卒也,吊其丧减于常例,盖合情理,且下《传》明言“三桓亦患公之妄也”,乃杜《注》之所本。

杨伯峻先生注“公患三桓之侈也,欲以诸侯去之”曰:

《说文》:“侈,掩胁也。”段玉裁《注》云:“掩者,掩盖其上;胁者,胁制其旁。凡自多以陵人曰侈,此侈之本义也。”三桓久无视公室,鲁哀患被杀而失位也。杜《注》:“欲求诸侯师以逐三桓。”

杨伯峻先生注“三桓亦患公之妄也”曰:

妄谓不自量而缪乱,《鲁世家》云“三桓亦患公作难”。

杜预《注》“余及死乎?”云:“问己可得以寿死不。”

杨伯峻先生注“公如公孙有陉氏”曰:

杜《注》:“有陉氏即有山氏。”氏犹家也。

杨伯峻先生注“国人施公孙有山氏”曰:

杜《注》:“以公从其家出故也。”《晋语九》韦注:“施,劾捕也。”疑即二十六年《传》“施于大尹”之施,罪之也。《鲁世家》云:“国人迎哀公复归,卒于有山氏。”若此言可信,则有山氏仍在,劾捕之后又释放之。

桥:似鲁哀公卒于明年。鲁悼公元年当晋出公九年。

“陵阪”(杨注:梁履绳《补释》引孔广栻曰:“黄帝陵在曲阜城东北,少皞陵在黄帝陵东,相传陵阪即其地。”),推测位置为:东经117.03,北纬35.61(少皞陵,今少昊陵东北云阳山)。

“孟氏之衢”推测与“陵阪”在一处。

下面再贴一遍“鲁”城内及周围一些地点位置的标注,“陵阪”在图中右侧稍偏上:

上图我利用了《曲阜鲁国故城》一书的附图,鲁国之城门则据曲英杰先生《史记都城考》标注,“季氏”、“孟氏”、“叔孙氏”以及“公宫”之所在我标上了“季”、“孟”、“叔”和“公宫”字样,其位置我在前面曾有讨论,如有兴趣可移步《《左传》人物事略26附:师事仲尼6/10》。

————————————————————

自鲁昭公“伐季氏”未成,出走流亡后,三桓结成命运共同体,后面鲁定公、鲁哀公的日子越发不好过。定公还好点,在孔子支持下,一度想有所作为。到哀公,本来还想拿“食言而肥”做文章,但到后来,人家就只拿“臣无由知之”来搪塞他了,“哀”哉。

《哀元年经》:

冬,仲孙何忌帅师伐邾。((p 1604)(12010005))(136)

《哀二年经》:

二年春王二月,季孙斯、叔孙州仇、仲孙何忌帅师伐邾,取漷东田及沂西田。癸巳,叔孙州仇、仲孙何忌及邾子盟于句绎。((p 1610)(12020001))(136)

《哀二年传》:

二年春,伐邾,将伐绞。邾人爱其土,故赂以漷、沂之田而受盟。((p 1611)(12020101))(136)

《哀三年经》:

季孙斯、叔孙州仇帅师城启阳。((p 1619)(12030004))(136)

叔孙州仇、仲孙何忌帅师围邾。((p 1619)(12030009))(136)

《哀六年经》:

六年春,城邾-瑕。((p 1632)(12060001))(136)

冬,仲孙何忌帅师伐邾。((p 1633)(12060009))(136)

我的粗译:

在我们的哀公二年(公元前四九三年,周敬王二十七年,晋定公十九年),春王二月,我们三位卿共同率兵进攻邾国,正要攻打“绞”那个城邑时,邾人害怕田地白受损失,就把“漷”和“沂”那里的田地送给了我们。癸巳那天(杨注:癸巳,二十三日。),在“句绎”按我们的要求盟誓。

一些补充:

如以上多条《春秋经》记载,鲁国从哀元年到哀六年这几年间,多次进攻邾国,夺占了不少地方。我推测,本章《左传》作者意在讲解邾人主动献出田地的行为,而拿出这几条《春秋经》只是为了提供背景信息。

杨伯峻先生注“二年春王二月”曰:

正月二十三日癸亥冬至,建子。有闰月。

杨伯峻先生注“叔孙州仇、仲孙何忌帅师围邾”曰:

无《传》。去年受邾-漷、沂之田而相盟,仅隔一年有余而又伐之,《传》不书,阙疑可也。

杨伯峻先生注“六年春”曰:

正月初七甲申冬至,建子。

杨伯峻先生注“城邾-瑕”曰:

无《传》。……定、哀十六年间,鲁为县邑筑城者凡八,杜多以“备晋”为言,实则晋亦国内诸卿内争甚烈,无暇及外。

“鲁”推测位置为:东经117.00,北纬35.60(曲阜鲁国故城)。

“邾”——“绎”推测位置为:东经117.02,北纬35.31(邾国,邹城-纪王城,纪王村及其东周围,有遗址,近方形城,2530╳2500,南部凸出依山势。东周至汉。当于文十二年迁此)。

“漷”——“漷水”(杨注:漷音郭。漷水今源出滕县东北一百里之述山山麓。流逕滕县南,即南沙河,入运河。但据杜《注》,晋时漷水出今峄城(废峄县治)西北合乡故城西南,经鲁国,至今鱼台县东北入泗水。此或古漷水流径。),推测位置为:东经117.06,北纬35.32至东经117.04,北纬35.28(峄山东之一段河流,向南偏西流,两点间大体是直线,至其东南折向西流)。

“沂”(杨注:沂音宜。沂水即大沂河,源出山东-蒙阴县北,沂源县西,经沂水、沂南、临沂经江苏-邳县入废黄河。及沂者,军抵齐境之沂水流境也。#杜《注》:“邾人以赂,取之易也。”襄十九年取邾田,自漷水。则当时漷西田属鲁,今则并漷东田鲁亦得之。沂有三,此邾之沂,亦即流经曲阜南之上游,《论语?先进》“浴乎沂”,即此水之下游,入于泗水者也。一为源出沂源县西东南流入废黄河者,襄十八年《传》晋“东侵及潍,南及沂”者是也。一出滕县,东流入费县,至颛臾村之东北注于浚河,又东南入于大沂河,又名小沂河者。此河水源离小邾近,离邾较远,然与漷水相望,顾栋高谓此即邾之沂,疑未能明。),推测位置为:东经118.07,北纬36.26(近沂河源处)。我估计其位置为:东经118.1,北纬36.15(“沂上”,平坝,折返往“督扬”处)。东经117.9,北纬34.1(合泗水处)。

“沂”(杨注:沂,水名。源出山东-邹县东北,西经曲阜,与洙水合,入于泗水。详《论语译注?先进篇》“浴乎沂”《注》。非小沂河。),推测位置为:东经117.00,北纬35.57(“沂上”,“鲁”南)。东经117.41,北纬35.39(近源头处)。东经116.85,北纬35.55(合泗水处)。

桥:我推测此处之“沂”乃前一“沂”,下年“季孙斯、叔孙州仇帅师城启阳”或与此有关。

下面再贴一遍两沂水及漷水走向示意图,割自《春秋左传注》初版附《齐鲁》地图,注意“启阳”——“鄅”就在前一“沂”之西岸:

“句绎”(杨注:句绎在今山东-邹县东南峄山之东南,距今邹县治不足四十里,此时或已为邾所都。然此地邻近小邾,故其田有属小邾者,十四年《经》、《传》“小邾-射以句绎来奔”可证。刘炫及王夫之《稗疏》以句绎为小邾邑,固误。鲁、邾相盟,何至以小邾为盟地,且舍近就远乎?孔《疏》谓“句绎所属亦无定准”,亦属臆测。),我估计其位置为:东经117.1,北纬35.3(峄山东南)。

“绞”(杨注:杜《注》:“绞,邾邑。”顾栋高《春秋舆图》谓在今滕县北。),我估计其位置为:东经117.3,北纬35.2(滕州市东北、山亭区西北)。

“启阳”——“鄅”(杨注:鄅音禹。据顾栋高《大事表》,鄅国,妘姓,子爵,在今山东-临沂县北十五里。明年宋以婚姻之国伐邾,邾尽归鄅俘,则鄅又复存。不知何年其地入于鲁,哀三年鲁城启阳,启阳即鄅国。#“启”《公羊》作“开”。赵坦《异文笺》云:“《公羊疏》引戴宏《序》云:‘子夏传与公羊高,高传与其子平,平传与其子地,地传与其子敢,敢传与其子寿。至汉景帝时,寿乃共弟子齐人胡母子都著于竹帛,与董仲舒皆见于图讖。’是《公羊》《经》、《传》正当景帝时出,故传写者遂改‘启’为‘开’。”汉景帝名启也。启阳,据《汇纂》,今山东-临沂县北十五里有开阳故城,本鄅国,后属鲁,名启阳也。《汇纂》亦据《水经?沂水?注》。),推测位置为:东经118.36,北纬35.14(临沂-鄅古城村-鄅国故城遗址)。

“邾-瑕”——“瑕”(杨注:“邾-瑕”,《公羊》作“邾娄-葭”。邾,《公羊》例作邾娄;“瑕”、“葭”同从叚得声,可相通借,亦犹定十三年《经?左》之垂葭,《公羊》作垂瑕。邾-瑕据杜《注》,在今山东-济宁市南十里,则未必为邾邑,疑此说不足信。阙疑可也。),我估计其位置为:东经116.6,北纬35.35(济宁南十里)。

《哀七年经》:

秋,公伐邾。八月己酉,入邾,以邾子-益来。((p 1639)(12070004))(136)

《哀七年传》:

季康子欲伐邾(zhū),乃饗大夫以谋之。子服景伯曰:“小所以事大,信也;大所以保小,仁也。背大国,不信;伐小国,不仁。民保于城,城保于德。失二德者,危,将焉保?”孟孙曰:“二三子以为何如?恶贤而逆之?”对曰:“禹合诸侯于塗山,执玉帛者万国。今其存者,无数十焉,唯大不字小、小不事大也。知必危,何故不言?鲁德如邾,而以众加之,可乎?”不乐而出。((p 1642)(12070401))(136)

秋,伐邾(zhū),及范门,犹闻钟声。大夫谏,不听。茅成子请告于吴,不许,曰:“鲁击柝(tuò)闻于邾;吴二千里,不三月不至,何及于我?且国内岂不足?”成子以茅叛,师遂入邾,处其公宫。众师昼掠,邾众保于绎(yì)。师宵掠,以邾子-益来,献于亳(bó)社,囚诸负瑕(xiá)。负瑕故有绎。((p 1643)(12070402))(136)

我的粗译:

五年后,到我们哀公七年(公元前四八八年,周敬王三十二年,晋定公二十四年,吴夫差八年),我们执政的卿季康子(季孙肥)又准备进攻邾国,于是设宴请大夫们来商量。宴席上,一位大夫子服景伯(子服何)提出:“小所以事大,信也;大所以保小,仁也。背大国,不信;伐小国,不仁。民保于城,城保于德。失二德者,危,将焉保?(小国用以侍奉大国的,只能是“信”;大国用来保有小国的,只能是“仁”。欺瞒大国,“不信”;进攻小国,“不仁”。“民”的保障是“城”,“城”的保障却要靠“德”。我们放弃了“信”和“仁”这两种“德”,马上会处于险境,还靠什么来保障呢?)”,另一位卿孟孙(仲孙何忌)就问:“二三子以为何如?恶贤而逆之?(几位大人怎么看?哪种意见值得采纳?)”,那些大夫都认为:“禹合诸侯于塗山,执玉帛者万国。今其存者,无数十焉,唯大不字小、小不事大也。知必危,何故不言?鲁德如邾,而以众加之,可乎?(当初“禹”在“塗山”那里召集诸侯,手执玉帛而来的达到万国。可如今这些“国”还在的,都不到数十个了,就因为大国不愿维护小国、小国不肯侍奉大国。既明白这么干有危险,为啥不说出来?要是我们鲁国的品行和邾国一样,于是有人靠强大兵力打过来,行吗?)”,于是这场宴会不欢而散。

这年秋天,我们部队去进攻邾国,已经开到范门跟前,还能听见他们城里有作乐的钟声。他们的大夫进谏,他们主上不听。其中一位大夫茅成子(茅夷鸿)提出应该向吴国通报,他们主上也不答应,说是:“鲁击柝闻于邾;吴二千里,不三月不至,何及于我?且国内岂不足?(鲁国敲梆子我们邾国都能听见;吴国却隔了二千里,没三个月到不了,还怎么够得着咱们?何况要是想抵抗,国内的力量还不够吗?)”,结果这位成子(茅成子,茅夷鸿)占据“茅”反了。

八月己酉那天(杨注:己酉,十一日。),我们部队打进“邾”,入驻他们“公”的宫室。各路部队大白天就开始抢劫,大批邾人进入“绎”抵抗,我们部队又趁夜晚扫荡,把邾子-益(邾隐公)带了回来,献于亳社,随后将他控制在“负瑕”。所以后来“负瑕”那里有来自“绎”的“民”。

一些补充:

杨伯峻先生注“背大国,不信”曰:

《传》未尝言邾属吴,盖鄫之会有约言,据下文茅成子请救于吴,且云“夏盟于鄫衍,秋而背之”可知。

杨伯峻先生注“恶贤而逆之?”曰:

以六年《经》“仲孙何忌帅师伐邾”及八年《传》景伯对孟孙“且召之而至”,知孟孙亦主伐邾。此问诸大夫之意,且言何者为贤,我则迎之。恶音乌,何也。逆,迎也。杜《注》固误,姚鼐《补注》、沈钦韩《补注》、于鬯《校书》、吴闿生《文史甄微》俱未得其解。

杨伯峻先生注“执玉帛者万国”曰:

此以当时礼制说古史,即有大禹,与相会者不过部落酋长而已,不成为国,亦必不执玉执帛相朝。

杨伯峻先生注“今其存者,无数十焉”曰:

此所谓数十,依上文推之,乃禹时之部落,齐召南《考证》云:“《晋书?地理志》(上)‘春秋之初,尚有千二百国;迄获麟之末,二百四十二年,见于《经》《传》者百七十国。百三十九知其所居,三十一国尽亡其处’,此总论《经》、《传》中所载国名耳,至哀公时,国之存者,原不过数十也。”齐氏引《晋志》以周封诸侯并计之,似非《传》旨。《荀子?富国篇》谓“古有万国,今有十数焉”,则据周时所封国及以后所兴国(如田齐、韩、赵、魏)并计之,《战国策?齐策四》颜斶云“大禹之时,诸侯万国;及汤之时,诸侯三千;今之世南面称寡者乃二十四”,所谓二十四者,以战国初期计之,除七雄外,尚有宋、卫、中山、鲁、邹、滕、郳、莒、郑、陈、许、蔡、杞、随、任、郯、越等,然大都非禹时之旧。

杨伯峻先生注“不乐而出”曰:

与季、孟之意相反,宾主不相投,故享毕不欢而散。

杜预《注》“范门”云:“邾郭门也。”

杜预《注》“犹闻钟声”云:“邾不禦寇。”

杨伯峻先生注“大夫谏,不听”曰:

此句可作两解,依上文意,似是鲁大夫劝阻季康子,不可伐其无备,免遗吴来报复之祸。依下句,亦可解为邾大夫谏邾君,速止乐,整兵抵抗。

杨伯峻先生注“鲁击柝闻于邾”曰:

言相距太近。《周礼?天官?宫正》“夕击柝而比之”,《易?系辞下》“重门击柝以待暴客”,皆古以击柝为巡夜警戒之证。柝音托。孔《疏》引郑玄云:“手持两木以相敲,是为击柝。”

桥:鲁、邾直线距离三十四公里,“击柝”当不可闻,但鲁国的边邑距离邾已在十公里之内,就还有闻的可能。而下面的“吴二千里,不三月不至”则是对当时征集部队以及行军的实际考虑。

杨伯峻先生注“众师昼掠”曰:

言众师,则不止一军,各军皆如此,足见鲁军无纪律。杜《注》:“虏掠取财物也。”

杜预《注》“献于亳社”云:“以其亡国与殷同。”

吴闿生《文史甄微》注“负瑕故有绎”云:“此记者旁插之笔,因邾子之囚,故负瑕至今有绎民也。”

“塗山”——“三塗”(杨注:杜《注》:“在河南-陆浑县南。”如杜《注》,则今河南-嵩县西南十里伊水北之三塗山,俗名崖口,又名水门者也。《周本纪》云,“我南望三塗”,当即此。服虔则谓太行、轘辕、崤渑,总名曰三塗。#三塗山在今河南-嵩县西南,伊水之北,详四年《传?注》。#塗山即哀七年《传》“禹合诸侯于塗山”之塗山,在今安徽-怀远县东南八里,淮河东岸。#唐-苏鹗《苏氏演义》及宋-王楙《野客丛书》均谓塗山有四,一在会稽(今浙江-绍兴县西北四十五里),一在渝州(今四川-重庆市),一在濠州(今安徽-怀远县东南八里),一在当塗(今安徽-当涂县)。《国语》、《史记》以及《吴越春秋》俱谓塗山在会稽,杜《注》《左传》则谓“在寿春东北”,即今怀远县之当塗山,梁玉绳《史记志疑》卷二力主之,并举柳宗元《塗山铭》、苏轼《塗山诗》为证,《清一统志》亦以在怀远者为正。然皆传说,不必深究。而《水经》谓“伊水历崖口,崖上有坞,伊水迳其下,历峡北流。”《注》:“即古三塗山也。”(而《水经?伊水注》谓“陆浑县之西南王母涧,涧北山上有王母祠,即古三塗山。”)《方舆纪要》亦谓“三塗山在河南-嵩县西南十里。”似禹之塗山即三塗山。),推测位置为:东经112.06,北纬34.10(嵩县西南)。

“吴”推测位置为:东经120.48,北纬31.25(木渎遗址,春秋晚期大城遗址。阖闾以后)。

“茅”(杨注:茅,茅伯所封,故城当在今山东省-金乡县-(之)茅乡,后属邾,哀七年《传》“成子以茅叛”者是也。#茅,在今山东-金乡县西北四十里,详僖二十四年《传》并《注》。),推测位置为:东经116.13,北纬35.14(巨野县-大谢集镇-前昌邑村)。

“负瑕”(杨注:据《汇纂》,负瑕在今山东-兖州县西二十五里。),推测位置为:东经116.69,北纬35.61(瑕丘故城遗址,在兖州市-新驿镇-东顿村南约500米一片高地上,遗址堆积高达4米,南北40,东西40,为汉代故城东南城角)。

《哀七年传》:

邾-茅夷鸿以束帛乘(shèng)韦自请救于吴,曰:“鲁弱晋而远吴,馮(píng凭)恃其众,而背君之盟,辟(pì)君之执事,以陵我小国。邾非敢自爱也,惧君威之不立。君威之不立,小国之忧也。若夏盟于鄫(zēng)衍(yǎn),秋而背之,成求而不违,四方诸侯其何以事君?且鲁赋八百乘(shèng),君之贰(nì)也;邾赋六百乘(shèng),君之私也。以私奉贰,唯君图之!”吴子从之。((p 1643)(12070403))(136)

我的粗译:

邾国那位茅夷鸿(茅成子)以自己的名义把五匹帛和四张熟好的牛皮送去吴国,向他们求救,也向他们进言:“鲁弱晋而远吴,馮恃其众,而背君之盟,辟君之执事,以陵我小国。邾非敢自爱也,惧君威之不立。君威之不立,小国之忧也。若夏盟于鄫衍,秋而背之,成求而不违,四方诸侯其何以事君?且鲁赋八百乘,君之贰也;邾赋六百乘,君之私也。以私奉贰,唯君图之!(现在鲁国认为晋国已经削弱、吴国又隔的远,仗着有些人马,就敢背叛和主上的盟约,不把主上的执事放在眼里,竟来欺负我小国。我们邾国不单为了自家,也是害怕主上不能让人敬畏。主上不能让人敬畏,是我们小国一直担心的。要像这样,夏天在“鄫衍”举行了盟誓,秋天就背弃盟约,还总能得逞,没人制止,四方诸侯还怎么会尊奉主上呢?就算鲁国能为主上贡献八百乘兵马,可他们不过是主上的同伴;我们邾国虽然只贡献六百乘兵马,却是主上的下属。削弱下属去壮大同伴,主上还是考虑考虑吧!)”,吴子(吴夫差)接受了他的请求。

一些补充:

杨伯峻先生注“邾-茅夷鸿以束帛乘韦自请救于吴”曰:

杜《注》:“无君命,故言‘自’。”束帛,帛十端,即五匹为一捆。乘韦,熟牛皮四张,亦见僖三十三年《传》并《注》。《仪礼?聘礼》,“若有言,则以束帛如享礼”郑玄《注》:“有言,有所告请。”又惠栋《补注》据礼谓“告请者无庭实,此云乘韦者,贾公彦(《仪礼?疏》)曰:‘求救非法,故有乘韦为庭实也。’”

杨伯峻先生注“背君之盟”曰:

鄫之会当有不伐邾之盟。

杨伯峻先生注“辟君之执事”曰:

杜《注》:“辟,陋。”谓以吴君为浅陋、鄙陋。虽言“执事”,实指其君。《左传》辞令如此。

杨伯峻先生注“鲁赋八百乘”曰:

赋谓军赋,即《论语?公冶长》“可使治其赋也”之“赋”。鲁此时兵力仅八百辆兵车。

杨伯峻先生注“君之贰也”曰:

貳即陪贰、副贰之贰。吴军力大于八百乘,故鲁仅足以为吴之佐助,为佐助者未必忠。

“邾”——“绎”推测位置为:东经117.02,北纬35.31(邾国,邹城-纪王城,纪王村及其东周围,有遗址,近方形城,2530╳2500,南部凸出依山势。东周至汉。当于文十二年迁此)。

“吴”推测位置为:东经120.48,北纬31.25(木渎遗址,春秋晚期大城遗址。阖闾以后)。

“鄫衍”——“鄫”推测位置为:东经117.91,北纬34.89(鄫城前村北,有故城遗址)。

《哀八年经》:

吴伐我。((p 1646)(12080002))(136)

《哀八年传》:

吴为邾故,将伐鲁,问于叔孙辄。叔孙辄对曰:“鲁有名而无情,伐之,必得志焉。”退而告公山不狃。公山不狃曰:“非礼也。君子违,不适雠国。未臣而有伐之,奔命焉,死之可也。所托也则隐。且夫人之行也,不以所恶废乡。今子以小恶而欲覆宗国,不亦难乎?若使子率,子必辞。王将使我。”子张疾之。王问于子洩。对曰:“鲁虽无与立,必有与毙;诸侯将救之,未可以得志焉。晋与齐、楚辅之,是四雠也。夫鲁,齐、晋之唇。唇亡齿寒,君所知也。不救何为?”((p 1647)(12080201))(136)

三月,吴伐我,子洩率,故道险,从武城。初,武城人或有因于吴竟田焉,拘鄫人之沤菅者,曰:“何故使吾水滋?”及吴师至,拘者道之以伐武城,克之。王犯尝为之宰,澹台子羽之父好焉,国人惧,懿子谓景伯:“若之何?”对曰:“吴师来,斯与之战,何患焉?且召之而至,又何求焉?”吴师克东阳而进,舍于五梧。明日,舍于蚕室。公宾庚、公甲叔子与战于夷,获叔子与析朱鉏,献于王。王曰:“此同车,必使能,国未可望也。”明日,舍于庚宗,遂次于泗上。微虎欲宵攻王舍,私属徒七百人三踊于幕庭,卒三百人,有若与焉。及稷门之内,或谓季孙曰:“不足以害吴,而多杀国士,不如已也。”乃止之。吴子闻之,一夕三迁。((p 1648)(12080202))(136)

吴人行成,将盟,景伯曰:“楚人围宋,易子而食,析骸而爨,犹无城下之盟。我未及亏,而有城下之盟,是弃国也。吴轻而远,不能久,将归矣,请少待之。”弗从。景伯负载,造于莱门。乃请释子服何于吴,吴人许之,以王子姑曹当之,而后止。吴人盟而还。((p 1649)(12080203))(136)

我的粗译:

下一年,我们的哀公八年(公元前四八七年,周敬王三十三年,晋定公二十五年,吴夫差九年,齐悼公二年,楚惠王二年,宋景公三十年),吴国准备为了邾国去进攻鲁国,于是向流亡在他们那里的叔孙辄(子张)咨询。叔孙辄告诉他们:“鲁有名而无情,伐之,必得志焉。(鲁国有名无实,打过去,一定能得手。)”。

他退下去后把这话说给同样流亡在吴国的公山不狃(子洩)。公山不狃就说他:“非礼也。君子违,不适雠国。未臣而有伐之,奔命焉,死之可也。所托也则隐。且夫人之行也,不以所恶废乡。今子以小恶而欲覆宗国,不亦难乎?若使子率,子必辞。王(吴夫差)将使我。(这不合规矩。贵族即便流亡在外,也不可去对头那里。不能尽臣子的本分反而跟着去进攻本家,跟着卖命,还不如死了呢。所以这样的事怎么也要躲开。何况一个人的作为,不应因为私仇伤害自己的“乡”。现在大人为点小过节就去推翻自己的宗国,说得过去吗?要是派到大人引路,大人一定别接受,那“王”就会派到我头上。)”。子张(叔孙辄)很惭愧。

果然那位“王”又去咨询于子洩(公山不狃),他就指出:“鲁虽无与立,必有与毙;诸侯将救之,未可以得志焉。晋与齐、楚辅之,是四雠也。夫鲁,齐、晋之唇。唇亡齿寒,君所知也。不救何为?(鲁国虽然没有平日里亲和的诸侯,但总有利益攸关的诸侯;那些诸侯肯定得来救援,我们不太能达到目的。晋国和齐国、楚国都会帮他们,那我们就立了四个对头。而且这个鲁国,就像是齐国和晋国的“唇”。唇亡齿寒,主上当然明白。所以他们怎么可能不去救援?)”。

这年三月,吴国就来进攻我们。由子洩引路,子洩成心引着他们走小路,经过武城。早先,有位武城人在靠近吴国边境上开了块地,因为一个鄫人在那块地边上沤菅,他就把那人抓起来,指责说:“何故使吾水滋?(你为什么把我的水弄脏了?)”。等这次吴军打过来,那位被抓的鄫人于是为吴军带路袭击武城,竟然得了手。

当初,吴国的大夫王犯流亡在我们这里时,曾当过武城的主管,他又和武城那里的澹台子羽之父关系不错,于是我们的国人很紧张。懿子(孟懿子,仲孙何忌)就问景伯(子服景伯,子服何):“若之何?(该怎么办?)”,景伯回答:“吴师来,斯与之战,何患焉?且召之而至,又何求焉?(吴军打过来,就和他们打,有什么可担心的?再说这是咱们自己招来的,还指望什么?)”。

吴军打下东阳,向前驻扎到五梧。第二天,又进驻蚕室。我们的大夫公宾庚和公甲叔子带兵和吴军在“夷”对战,战斗中,吴军杀死了叔子(公甲叔子)和析朱鉏,献给他们的“王”。他们“王”就说:“此同车,必使能,国未可望也。(这都是同车的,他们“国”肯定有能让他们拼命的道理,这个“国”不容易拿下。)”。

下一日,他们进驻庚宗,接着来到泗上。我们另一位大夫微虎想夜袭他们“王”的驻地,就把手下七百人召集到设帐幕的院子,让他们每人跳三次,据此选出三百人,那个有若(孔子弟子,本章《左传》作者及听讲者当都知道此人)也在里头。随后,他们开到稷门之内,这时有人对季孙(季康子,季孙肥)提出:“不足以害吴,而多杀国士,不如已也。(这么干不足以重创吴军,却会损失大量我们“国”里的士,不如拦下他们。)”,于是季孙拦下了他们。可吴子(吴夫差)已经得知这动向,那个晚上三次转移驻地。

吴人向我们提出讲和,准备举行盟誓,景伯建议:“楚人围宋,易子而食,析骸而爨,犹无城下之盟。我未及亏,而有城下之盟,是弃国也。吴轻而远,不能久,将归矣,请少待之。(当初楚人围宋,宋人已经易子而食,析骸而爨,但仍不肯就在自家城下举行盟誓。现在我们没受什么损失,却同意在自家城下盟誓,这是贬低了我们的“国”。吴军浮躁,又经过远征,在这里呆不长,马上就会撤退,建议再等一下。)”,但决策者没接受他的建议。

于是就派景伯(子服何)带着写好的盟书,去莱门准备和吴人盟誓。随后我们又提出让子服何(景伯,子服景伯)跟去吴国,吴人同意,景伯顺势提出让王子姑曹留下来,结果吴人又不让他跟着了。吴人和我们盟誓后立刻开始撤兵。

一些补充:

杨伯峻先生注“问于叔孙辄”曰:

孔《疏》云:“定十二年叔孙辄与公山不狃帅费人以袭鲁,兵败,奔于齐;后自齐奔吴。”吴子自问之,下文“退”字可见。

杨伯峻先生注“鲁有名而无情”曰:

情,实也。

杨伯峻先生注“君子违”曰:

《论语?公冶长》:“崔子弑齐君,陈文子有马十乘,弃而违之。”违谓离开。

杨伯峻先生注“未臣而有伐之”曰:

未臣言于鲁未尽臣礼。有同又。前人解此句多误。

杨伯峻先生注“所托也则隐”曰:

托谓嘱托,委任。所托即任以伐鲁之役。沈钦韩《补注》云:“隐者,身不与焉。若郑-公子兰无与围郑也。”《后汉书?任光传?注》:“隐,避也。”

杨伯峻先生注“今子以小恶而欲覆宗国,不亦难乎?”曰:

宗国有二义,一谓祖国,此及哀十五年《传》子贡见公孙成曰“利不可得而丧宗国”是也。一谓同姓之国,《孟子?滕文公上》“吾宗国鲁先君”是也。说详刘书年《刘贵阳经说》及焦循《孟子正义》。

杨伯峻先生注“若使子率”曰:

此率字义非统率军队,乃是引道率领先行,说见孔《疏》。

杨伯峻先生注“拘鄫人之沤菅者”曰:

菅为禾本科植物,泡浸其茎,而后剥之,以为绳索或编草鞋,细者又可以葺屋,《诗?陈风?东门之池》“可以沤菅”是也。

桥:这里的菅我以为当指禾本科(Gramineae)菅属 Themeda villosa菅,或者还包括禾本科(Gramineae)菅属Themeda jponica黄背草。关于菅在当时所指,我在另一个帖子中有详细些的讨论,如感兴趣请移步《草06—野有死麕、静女:茅、菅(上)》。下面是两张菅的图片,分别出自搜狗百科《菅》和中国植物主题数据库《Themeda-villosa(中文名:菅)》:

杨伯峻先生注“何故使吾水滋?”曰:

沤菅之水流污武城种吴田人所饮用之水,盖由沂水、泗水流入吴境。滋读为滓。《说文》:“滓,淀也。”段玉裁《注》:“《释名》:‘淄,滓也。泥之黑者曰滓,此色然也。’”沉淀者黑,《楚辞》“皭然泥而不滓”、《太玄?更化》“白于泥滓”,诸“滓”字皆此义。

桥:我是接触过沤麻的,那个水可说是奇臭,沤菅之水当亦如是。

杜预《注》“澹台子羽”云:“澹台子羽,武城人,孔子弟子也,其父与王犯相善。”

杨伯峻先生注“国人惧”曰:

武城之被吴攻克,由于被拘鄫人引导吴师。鲁都之人不知此情,误以为王犯助吴,且涉及子羽之父,故甚恐慌。

杨伯峻先生注“公宾庚、公甲叔子与战于夷”曰:

公宾、公甲俱复姓,见《广韵》“公”字《注》。梁履绳《补释》云:“《后汉书?刘玄传》有东海人公宾就,《注》引《风俗通》曰:‘鲁大夫公宾庚之后。’”夷非闵二年《传》之夷,此夷乃鲁地,当在庚宗不远处。

杨伯峻先生注“获叔子与析朱鉏”曰:

此盖死获。杜《注》:“公宾庚、公甲叔子并析朱鉏为三人,皆同车,《传》互言之。”吴闿生《文史甄微》云:“析朱鉏乃从卫灵公出走而有功者,今死于此。”

杨伯峻先生注“此同车,必使能,国未可望也。”曰:

杜《注》:“同车能俱死,是国能使人,故不可望得。”望犹觊觎也。

杨伯峻先生注“私属徒七百人三踊于幕庭”曰:

杜《注》:“于帐前设格,令士试跃之,”属今作嘱,私自令其徒七百人于帐幕外三踊也。于鬯《校书》谓“私属徒”三字为一词,则句无动词,误说。

杨伯峻先生注“卒三百人,有若与焉”曰:

杜《注》:“卒,终也,终得三百人任行。”于鬯复谓此卒三百人为在上文七百人之外者,共千人,亦误说。杜《注》又云:“有若,孔子弟子,与在三百人中。”

杨伯峻先生注“吴人行成,将盟”曰:

杜《注》:“求与鲁成。”顾炎武云:“此鲁求成耳,而言‘吴人行成’者,内外之辞。”疑顾说不确。吴知鲁不可灭,因行成,而条件苛刻,盟约有如城下之盟,故景伯云云。

杨伯峻先生注“景伯负载,造于莱门”曰:

莱门为鲁郭门,亦见哀六年《传》。负载,杜《注》谓“以言不见从,故负载书,将欲出盟。”

杜预《注》“乃请释子服何于吴,吴人许之,以王子姑曹当之,而后止”云:“释,舍也。鲁人不以盟为了,欲因留景伯为质于吴,既得吴之许,复求吴王之子以交质,吴人不欲留王子,故遂两止。”

“楚”——“荆”——“鄀”推测位置为:东经112.38,北纬31.46(下鄀,钟祥-胡集镇东罗山遗址,鄀郢:庄二十至庄三十,定六年后)。

“楚”——“郢”——“为郢”推测位置为:东经112.18,北纬30.42(纪南城。有遗址,长方形城,4500╳3500,1600万平方米。春秋晚期?至战国中晚期:楚——为郢:庄十七至庄十八,庄三十二至僖二十七,僖二十七至文十四,宣八至昭五)。

“武城”(杨注:此武城为南武城,即《论语?雍也》子游为宰之邑;又见昭二十三年《传》。其地多山,故云险道。在今山东-费县西南,沂蒙山区之县。),推测位置为:东经117.62,北纬35.19(平邑县-郑城镇-南武城村、北武城村)。

“东阳”(杨注:东阳,《汇纂》及顾祖禹《读史方舆纪要》俱谓即今之关阳镇,则在今费县西南八十里,清时曾设巡司于此,此说可疑。今费县西北平邑县南数里有东阳镇,不知是否即此,待考。),推测位置为:东经117.57,北纬35.39(平邑县-流峪镇-城子村)。

“五梧”我估计其位置为:东经117.5,北纬35.5(平邑县西,蚕室之东)。

“蚕室”(杨注:《汇纂》:“或曰,今滕县东三十里有蚕母山是也。案春秋-滕不属鲁,亦应在费县西北境。”以明日舍于庚宗推之,当在庚宗东南,今平邑县境内。),推测位置为:东经117.32,北纬35.58(济宁市-泗水县-圣水峪乡-小城子村村东北小城子遗址,周、汉)。

“夷”(杨注:夷非闵二年《传》之夷,此夷乃鲁地,当在庚宗不远处。),我估计其位置为:东经117.2,北纬35.6(庚宗东不远处。)。

“庚宗”(杨注:庚宗,鲁地,当在今山东-泗水县东。见《地名考略》。),我估计其位置为:东经117.1,北纬35.6(当在齐、鲁间大路上,结合“蚕室”、“泗上”位置,估计于此处)。

“泗上”(杨注:即哀八年《传》之泗上,在今曲阜县东北,自泗水县流入境。见《大事表》八上。#泗上,今泗水县。),我估计其位置为:东经117.05,北纬35.65(曲阜东北,泗水北)。

下面是吴经武城伐鲁相关地点天地图地形图标注,从图中可知,吴军每日进军达二十多公里:

下面再贴一遍“鲁”城内及周围一些地点位置的标注,从中可见“稷门”(南西门)与“莱门”(北东门)之所在,而吴军次于“泗上”之所在如上图当于“鲁”城的东北方向:

上图我利用了《曲阜鲁国故城》一书的附图,鲁国之城门则据曲英杰先生《史记都城考》标注,“季氏”、“孟氏”、“叔孙氏”以及“公宫”之所在我标上了“季”、“孟”、“叔”和“公宫”字样,其位置我在前面曾有讨论,如有兴趣可移步《《左传》人物事略26附:师事仲尼6/10》。